遥感科学与技术专业白皮书

一、专业定位

遥感科学与技术专业是在空间科学、地球科学、测绘科学、计算机科学、信息科学及其他学科交叉渗透、相互融合的基础上发展起来的一门学科,是国家基础建设和信息化建设、地理国情监测、“一带一路”等重大战略实施中的重要支撑技术。随着我国社会经济建设的快速发展,遥感科学与技术的应用范围不断拓展,已成功服务于资源调查、环境保护、政府管理与决策、城市规划、防灾减灾、重大工程和国防建设等众多领域,显示出其独特的战略地位和应用价值。

测绘科学与技术学院遥感科学与技术专业坚持社会主义办学方向,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面落实立德树人根本任务,贯彻“德才兼备、领袖气质、家国情怀”的育人理念,深入推动“五个融合”,营造“学在中大,追求卓越”的优良学风。

二、培养目标

遥感科学与技术专业培养德智体美劳全面发展的优秀人才,培养具备扎实数理基础知识,掌握遥感科学与技术基础理论、知识和技能,接受科学思维和工程实践训练,能够在测绘、遥感、导航、地理信息工程、地理国情监测、航天工程等领域从事摄影测量和遥感、空间信息技术、地理信息技术、地理国情监测技术、数字化测绘和遥感信息服务等方面的生产、开发、科研和管理工作,并具有较强的组织管理能力、创新能力、继续学习能力和国际视野的拔尖创新人才和领军人才。

三、培养规格

1、热爱祖国,拥护中国共产党的领导,具有为国家富强、民族繁荣昌盛而奋斗的志向和责任感。

2、具有健全的心理素质和健康的体格,积极参加社会实践和军事训练,达到国家规定的大学生合格标准。

3、通过系统的学习培养方案中各类课程,掌握测绘学、地球科学和计算机科学学科的基础理论和知识,具有系统开发、维护和管理能力,能够在资源环境、空间、海洋、气象、交通、人口、土地管理等领域从事与遥感科学相关的科学研究与应用工作。

4、通过课程实习、综合实习、科技创新竞赛等形式,使学生掌握科学研究基础知识与方法,培养自主学习的能力和意识,培养创新精神、组织管理能力和领导能力,具备较强的科研创新能力。

5、通过双语教学、专业英语教学、联合培养及交换生等方式,培养学生具有全球视野和跨文化背景下的沟通交流能力。

6、遥感科学与技术专业学制4年,毕业总学分要求为170学分,其中实践实验学分不少于47学分,按要求完成学业者授予工学学士学位。

四、课程体系

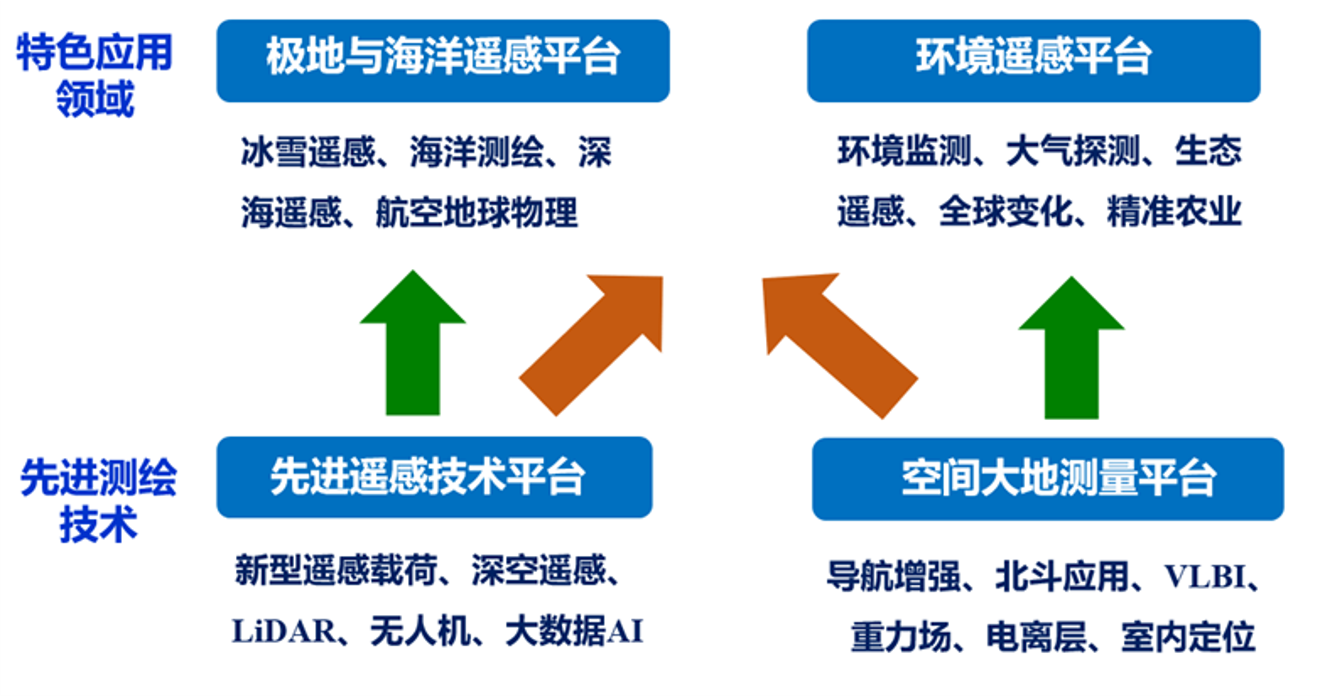

遥感科学与技术专业发挥多学科交叉的优势,设计了遥感物理与遥感几何两翼并举的课程体系,理论与实践齐头并进,工程应用与物理本质并重。本专业构建了“强化基础→融合实验→全面育才”的人才培养体系,形成了遥感数据获取源头软硬件+野外测量与测图+室内数据分析、综合应用+信息服务的一体化培养方案,突出前沿性、科学性和适用性,强化知识引领,使教学不再“割裂”,完善了课程教学知识体系,体现了理论与实践的成功结合。

多学科交叉融合的特点,为遥感科学技术专业的人才培养提供了全方位的支撑,使工程应用与物理本质并重,遥感物理与遥感几何有机融合,为课程体系和一体化培养方案的制订和实施奠定了基础,有利于本科生在遥感科学技术领域的深入发展和持续创新,也为学生的个性化成长奠定了基础。

遥感科学与技术专业强调学生对本专业核心技术的掌握和应用能力,注重培养富有实际操作能力与创造能力的复合型优秀人才。

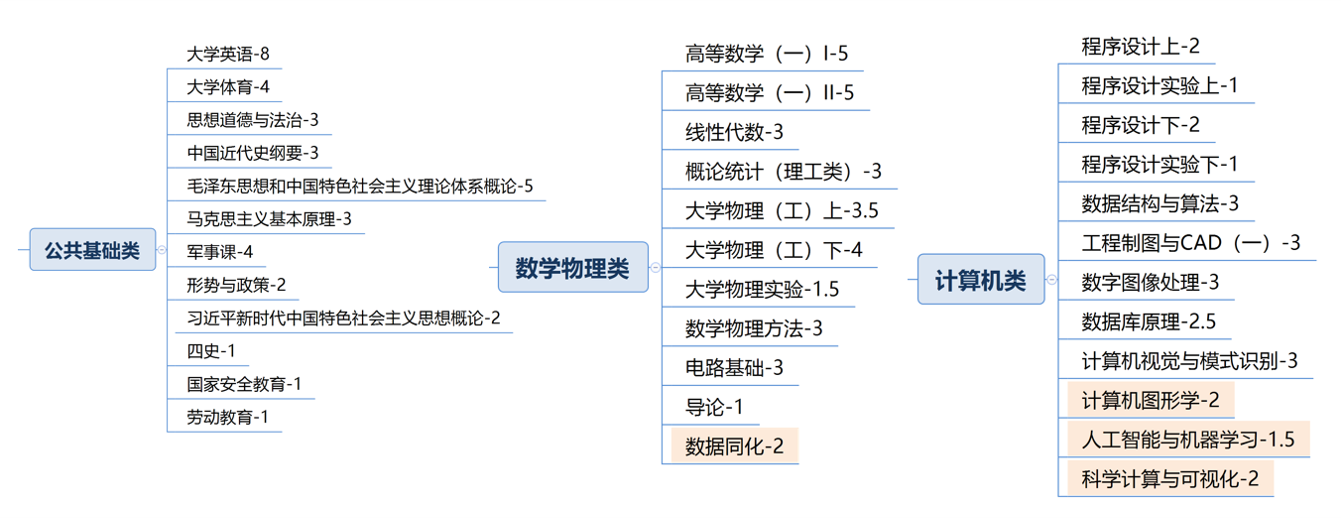

在课程体系中,专业基础课共72.5学分,专业核心课共23.5学分,专业提升课共29学分,分别占毕业要求总学分的42.65%、13.82%和17.06%;根据学科目标和专业需求,在课程体系中设置了较大比重的实验课程,其中,专业必修课中实验课学分达到34个学分,专业提升课中实验课学分为6学分。实验教学项目涉及遥感数据获取、分析处理、应用研究的各个方面,注重本科培养中理论知识与实践能力的协调发 展,为提高学生的知识应用以及实践能力奠定基础。

课程体系设计

五、师资队伍

遥感科学与技术专业通过人才引进,全面聚集不同层次的优秀人才,中山大学“百人计划”引进人才占比达到100%,教师们毕业于海内外各大高校,包括北京大学、清华大学、武汉大学、南京大学、中国科学院大学、北京师范大学、长安大学、同济大学、香港中文大学、香港理工大学、慕尼黑工业大学、德国不来梅大学、美国马里兰大学、俄亥俄州立大学等。

截止至2021年12月,本院专任教师共36名(含院士),其中教授9人,副教授11人,助理教授16人,师资队伍涵盖院士、国家杰青、国家优青和二级教授等。

六、教学条件

本科教学实验室建设稳步推进,已完成2020年学科建设项目、2020和2021本科教学实验室重点发展项目。购置大地测量与测量工程类、摄影测量与遥感类和地理信息类等专业仪器设备总计479套,价值1632万元,其中本科教学设备469台(套),价值1080万,建设了地理信息教学实验室、摄影测量与遥感实验室、大地测量与测量工程实验室、水准测量实验室等本科教学实验室,服务《数字地形测量学》、《遥感原理与方法》、《遥感物理基础》等9门本科课程,有力支撑了学院的本科实验教学。

学院新大楼将在2022年上半年交付使用,设计建设了完备的本科教学实验室,总面积超过1000平米,包含三个地理信息教学实验室;数字测图实验室,配备传统测量设备全站仪、经纬仪、水准仪等;海洋测绘实验室,配备无人船测深系统等;摄影测量与遥感实验室,配备专业无人机等;生态遥感实验室,配备多光谱、高光谱相机等;重力测量实验室,配备重力仪等;定量遥感实验室,配备地物光谱仪、透反射积分球等;GNSS大地测量实验室,配备北斗卫星导航设备等;AUV海洋遥感实验室,配备水下机器人等;三维信息实验室,配备地基激光雷达、3D打印机、无人车等。

实验设备

七、专业平台

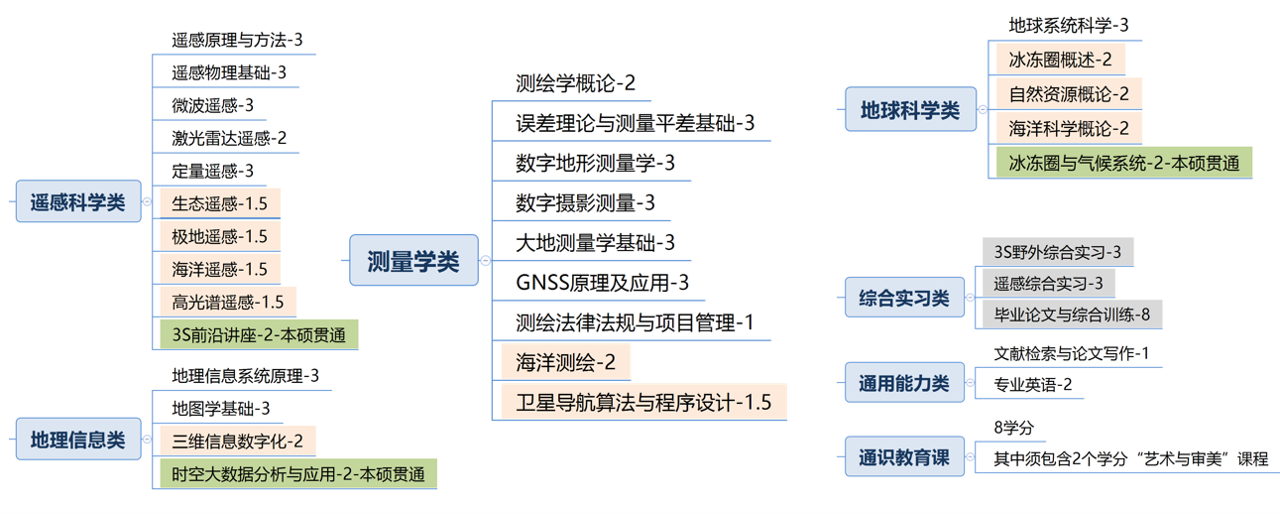

遥感科学与技术专业根据国家基础设施可持续发展、海洋强国、新型城镇化、南海开发等重大战略需求和人才培养需求,着力打造先进遥感技术、空间大地测量、环境遥感、极地与海洋遥感四大平台,依托四大科研创新平台,大力引进优秀人才,提高学生专业认知和科研兴趣。

同时学院依托中山大学号和中山大学极地号两艘科考船,进一步加大本科专业学科建设,培养学生科研实践能力。

中山大学极地号由测绘科学与技术学院运维,其破冰能力仅次于我国最先进的雪龙2号,在世界范围内属于民用第一梯队,曾于2020年1月16日开赴南极罗斯海冰区,全程无补给情况下航行99天顺利返航。经过改造后,我院将在“十四五”期间计划组织不少于4次南北极科考,为我国提升极地科考能力、培养极地人才、进一步提升国际影响力提供重要支撑。

中山大学号是我国排水量最大、综合科考性能最强、创新设计亮点最多的海洋综合科考实习船。它是中山大学移动的海上校园,是大海洋学科群移动的海上实验室和海洋科技创新人才培养的海上基地,是面向全球海域的“海上移动科研平台”,也是培养复合型创新性人才的“海上移动育人基地”,还是下一步开展国际海洋科学合作的开放平台,是提升中大海洋学科综合实力的重要支撑。

四大科研平台

中山大学极地号

中山大学号