科研动态:极地海洋与气候变化团队在全球冰雪融化研究方面取得重大进展

研究背景:

地球气候系统由大气圈、岩石圈、生物圈、水圈和冰冻圈构成, 全球及区域尺度的气候变化都是上述各圈层相互作用的结果。冰冻圈由低温状态下的冻结地表组成,它包括冰川/冰盖、海冰、季节性积雪、河湖冰及冻土等要素,这些要素普遍具有高相变潜热、高反射率和发射率等特征。因此,冰冻圈是对气候系统变化反应最迅速的圈层。冰雪消融广泛存在于所有冰冻圈要素中,是冰冻圈与其它圈层相互作用的关键过程。

冰盖、海冰和季节性积雪每年都会大范围消融,从而调节地表物质能量平衡(IPCC, 2019),并通过径流系统改变陆地和海洋生态环境(Zheng et al., 2019a)。全球变暖背景下,极地冰雪消融及其气候环境效应已成为全球变化研究的热点。近年来,中山大学联合武汉大学、兰州大学、华东师范大学、美国科罗拉多大学和北京师范大学等单位发展极地冰盖、海冰和季节性积雪消融遥感监测算法,探究冰雪消融多尺度影响因子及其气候环境效应,取得了一系列研究成果(Zheng et al., 2019b, 2020a, 2020b, 2021)。

论文简介:

在上述研究基础上,中山大学测绘科学与技术学院极地海洋与气候变化团队基于最新发展的冰雪融化遥感监测技术,实现了全球冰盖、海冰和季节性积雪融化状态的一体化监测,并生产了首个全球尺度冰雪融化长时间序列遥感产品。基于海冰浮标、冰盖和地表自动气象站资料的验证结果表明该产品具有较高的精度,能够用于气候变化研究。基于该产品的研究发现:

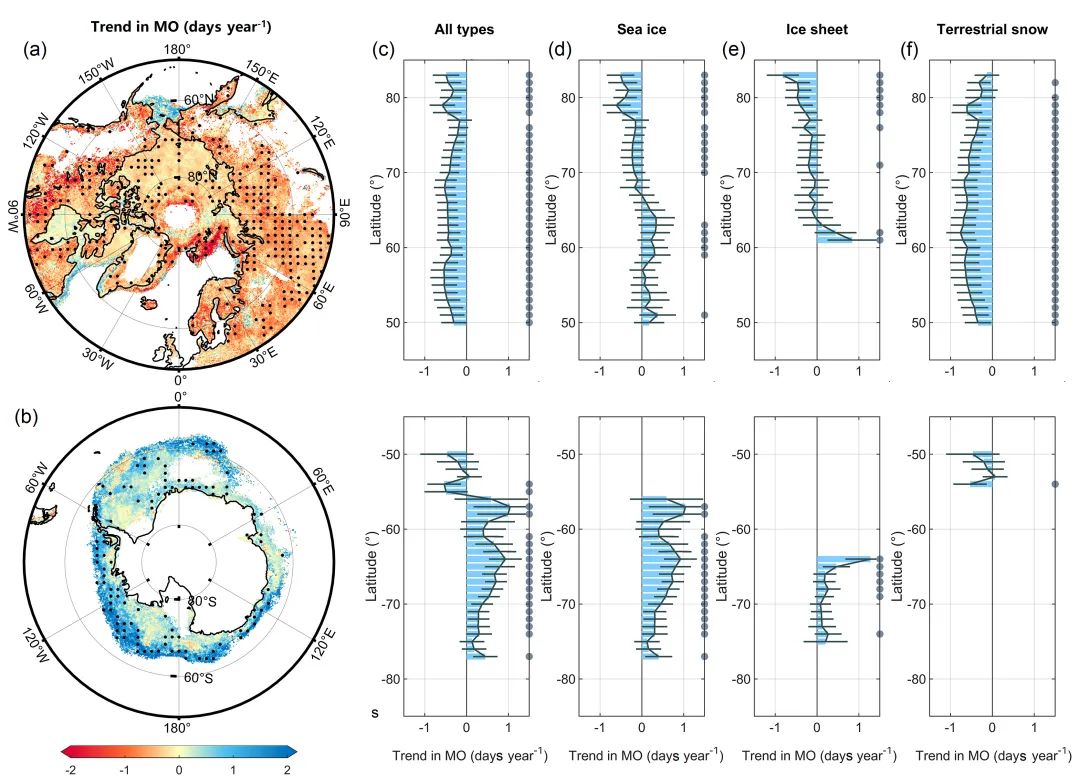

1.全球冰雪融化正在提前,其时空变化与气温变化基本一致(图1)

南北半球冰雪融化始日均可表示为纬度和海拔的函数。全球变暖背景下,1979-2018年间全球冰雪融化始日每10年提前2天,但是在“增温停滞”期(1998-2012)全球冰雪融化变化并不显著。值得一提的是,由于观测资料时空覆盖的不完整性,曾有学者质疑“增温停滞”的真实性。本研究基于时空连续的遥感产品所进行的变化分析有力的支撑“增温停滞”这一结论。

图1 全球平均冰雪融化始日(1979-2018)。(a)和(b)分别为北半球和南半球,(c)和(d)分别为格陵兰冰盖和南极半岛及其周边海域。(e)为冰雪融化始日随纬度和海拔的变化规律。

2.冰雪融化变化也存在南北极“跷跷板”和“北极放大”现象(图2)

整体上北极海冰融化始日显著提前(-2天/10年),而南极海冰融化始日显著延后(6天/10年)。另一方面,格陵兰冰盖融化始日显著提前(-2天/10年),而南极冰盖融化始日显著延后(2天/10年)。北极海冰和格陵兰冰盖高纬度地区融化始日提前的速度快于较低纬度地区。

图2 全球冰雪融化始日变化(1979-2018)。(a)和(b)分别为北半球和南半球变化趋势。(c),(d),(e)和(f)分别为各纬度总体、海冰、冰盖和季节性积雪融化始日变化趋势。图中黑点表示显著变化(高于95%置信水平)。

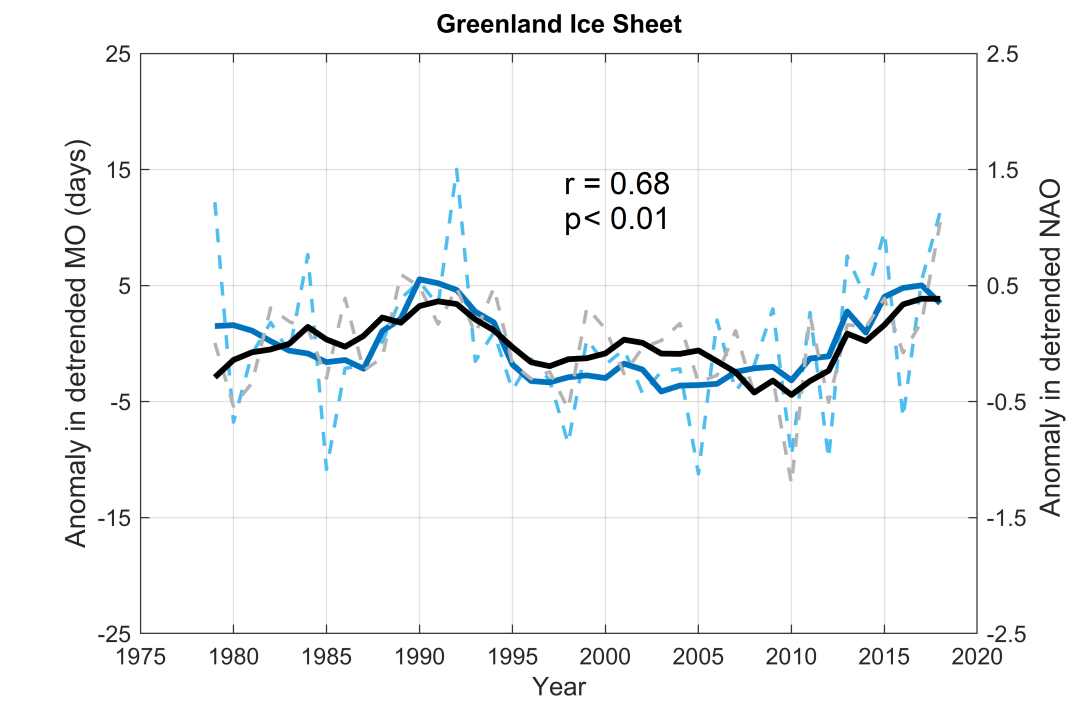

3.全球冰雪消融变化受环流因子控制

相关分析和EOF分析表明泛北极地区冰雪融化与北极涛动和北大西洋涛动密切相关,而泛南极地区冰雪融化与南半球环状模和厄尔尼诺事件有关。北大西洋涛动能解释高达38%的格陵兰冰盖融化始日变化(图3)。

图3 格陵兰冰盖融化始日(蓝色线)与北大西洋涛动(黑色线)。虚线和实线分别为去趋势后的逐年和5年滑动平均观测量。

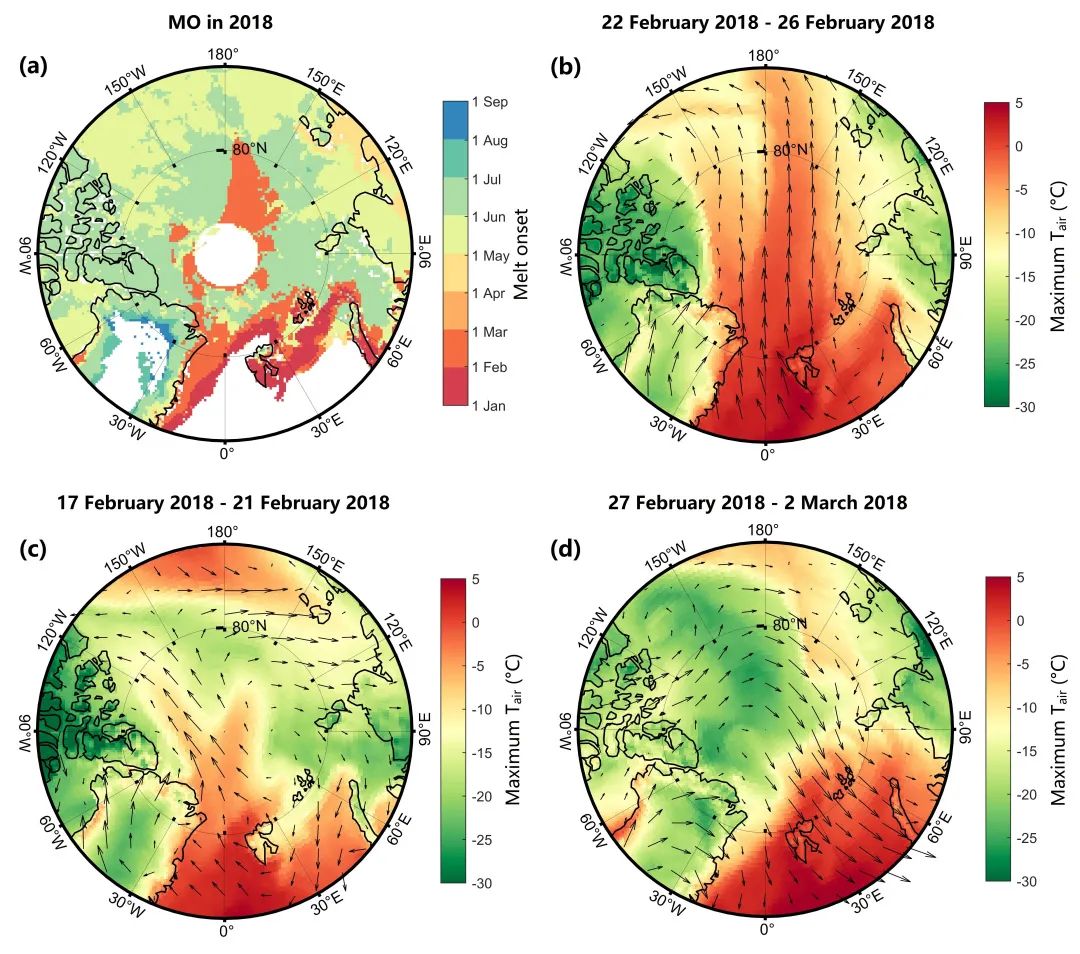

4.平流层快速增温导致的北极海冰极端冬季融化(图4)

卫星遥感资料显示2018年2月下旬北冰洋中心海域出现了大范围融化现象,融化始日比年平均提前了约2-4个月。研究表明,这一极端融化事件与平流层快速增温有关。平流层快速增温使得北大西洋暖气流侵入,下行长波辐射和感热的迅速增加使得气温接近甚至超过融点,导致北冰洋中心海域发生大范围融化现象。

图4 北极海冰2018年2月的极端冬季融化现象。(a)2018年海冰融化始日。(b)冬季融化时段的ERA5气温和风场。(c)和(d)分别为冬季融化事件之前和之后的气温和风场。

上述研究表明冰雪消融是区域和全球尺度的气候变化指示器。研究成果于近日在《Journal of Climate》在线发表(Zheng et al., 2022)。题目为“Global Snowmelt Onset Reflects Climate Variability: Insights From Spaceborne Radiometer Observations”。中山大学测绘科学与技术学院极地海洋与气候变化团队郑雷博士为文章的第一作者,团队首席程晓教授为文章的通讯作者。

该研究得到了国家自然科学基金(42006192)、南方海洋科学与工程广东省实验室(珠海)创新群体项目(311021008)、中国博士后科学基金(2020M683054, 2021T140756)以及国家重点研发计划(2019YFC1509104)的支持。

参考文献

-

IPCC: IPCC, 2019: Summary for Policymakers. In: IPCC Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate, Cambridge. 2019.

-

Zheng, L., Overeem, I., Wang, K. and Clow, G. D.: Changing Arctic River Dynamics Cause Localized Permafrost Thaw, Journal of Geophysical Research: Earth Surface, 124(9), 2324–2344, doi:10.1029/2019JF005060, 2019a.

-

Zheng, L., Zhou, C. and Liang, Q.: Variations in Antarctic Peninsula snow liquid water during 1999–2017 revealed by merging radiometer, scatterometer and model estimations, Remote Sensing of Environment, 232, 111219, doi:10.1016/j.rse.2019.111219, 2019b.

-

Zheng, L., Zhou, C. and Wang, K.: Enhanced winter snowmelt in the Antarctic Peninsula: Automatic snowmelt identification from radar scatterometer, Remote Sensing of Environment, 246, 111835, doi:10.1016/j.rse.2020.111835, 2020a.

-

Zheng, L., Zhou, C., Zhang, T., Liang, Q. and Wang, K.: Recent changes in pan-Antarctic surface snowmelt detected by AMSR-E and AMSR2, The Cryosphere, 14, 3811–3827, doi:10.5194/tc-2018-279, 2020b.

-

Zheng, L., Cheng, X., Chen, Z. and Liang, Q.: Delay in arctic sea ice freeze-up linked to early summer sea ice loss: Evidence from satellite observations, Remote Sensing, 13(11), 2162, doi:10.3390/rs13112162, 2021.

-

Zheng, L., Cheng, X., Chen, Z., Wang, S., Liang, Q. and Wang, K.: Global Snowmelt Onset Reflects Climate Variability : Insights From Spaceborne Radiometer Observations, Journal of Climate, doi:10.1175/JCLI-D-21-0265.1, 2022.

END

点击下方“阅读原文”查看更多

↓↓↓