教师风采 | 【中大极地群英谱】郑雷:从助力南极新站建设到依托新站开展前沿科研

【编者按】2024年2月7日,中国第五个南极考察站秦岭站开站,填补了中国在南极罗斯海区域的考察空白。习近平总书记致信表示热烈祝贺,指出今年是中国极地考察40周年。40年来,在党的领导下,我国极地事业从无到有、由弱到强,一代代极地工作者勇斗极寒、坚忍不拔、拼搏奉献、严谨求实、辛勤工作,取得了丰硕成果。我们特此开设《中大极地群英谱》栏目,讲述中山大学极地工作者的科考故事。

讲述人物:郑雷

中山大学测绘科学与技术学院副教授、硕士研究生导师。

主要从事冰雪遥感、寒区地表过程模拟、极地气候变化研究。承担国家自然科学基金、中国博士后科学基金面上与特别资助项目,在RSE、GRL、JGR、Journal of Climate、The Cryosphere等遥感和地学领域顶级期刊发表高水平论文30余篇。相关成果被美国地球物理学会(AGU)选为研究亮点并报道。曾参加我国第38次南极考察及多次青藏高原科学考察。

郑雷:从助力南极新站建设到依托新站开展前沿科研

2024年2月7日,我国南极考察站秦岭站正式开站,这是继长城站、中山站、昆仑站、泰山站之后,我国建设的第五座南极考察站,也是第三座常年考察站。

中山大学测绘科学与技术学院郑雷副教授看到新闻的那一刻,思绪飘回到2022年1月,此刻屏幕上的漫天风雪,和他脑海中秦岭站建站现场工作的风雪,重叠在一起。

无人机动态化监测新站工地

在从事冰雪遥感研究的第十年,郑雷第一次踏上南极的土地。在学校的支持下,他幸运入选中国第38次南极考察队。此行,除了常规考察任务之外,郑雷还有个特别任务——对罗斯海新站(现秦岭站)工地进行多期动态化监测,为新站的施工提供测绘保障。

“我在新站站区工地主要任务是,在气候条件允许的情况下,对站区工程建设进行无人机航测,供设计和建设单位记录工程进展,细化施工方案。是很基础的工作。“他说得轻描淡写,但实际上,南极的天气对无人机飞手是挺大的挑战,”炸机“风险时刻存在。

固定翼无人机(上图)与多旋翼无人机(下图)

他表示与新站建设的施工人员相比,自己所做的微不足道,当时为了确保工程进度,克服了重重困难,施工人员非常辛苦,机器不歇,人员轮班,有时候风大到人不能出门行走,就用装载机把人拉到工地。这种精神让他深受感染。新站的建成,从选址,到施工,到落成,凝聚了无数无名英雄的努力和汗水,国家利益为先,功成不必在我,这是每一代南极考察人员的精神内核。

无人艇精细化观测海岸地形

新站临时码头无人艇水深测量

郑雷利用搭载单波束测深仪的无人艇对难言岛近岸海底地形进行观测。”放小艇比飞无人机要难一些,风大浪急,时间窗口很小,工作的时候,海浪直接拍在身上,连鞋子都湿掉。“

由于新站附近还有海冰,无人艇水深测量无法预先规划航线,作业过程中需要手动操作。下船前要检查浅滩范围,观察海面风浪情况等。为获取高精度位置信息,要架设RTK基站,为无人艇提供实时差分数据。测量完毕后,使马达空转一段时间,防止马达结冰。此外,还需使用清水对船体进行清洗,防止海水腐蚀。采集到数据后需进行质量控制和后期处理,最后绘制站区附近水深专题图。一套流程下来,一天就过去了。

时间紧任务重,除了吃饭睡觉,就是干活,但是看到新站码头附近100米范围内的精确水深数据,他觉得一切都值得。

第一手科学数据成为大课题方向

在遥感技术日益发达的今天,现场观测,依然是极地研究者们无比珍惜的机会,它是解译遥感数据和验证遥感反演结果的关键一环,在南极的60多天里,郑雷珍惜每一刻能够在极地现场观测的机会,结合实地观测、无人机航测和无人船测量等手段执行南极地区冰雪环境监测任务,为研究南极冰架稳定性和南极海冰融化状态提供了珍贵的第一手科学数据。南极的现场观测工作,给了郑雷的研究方向很多新的启发和思路。

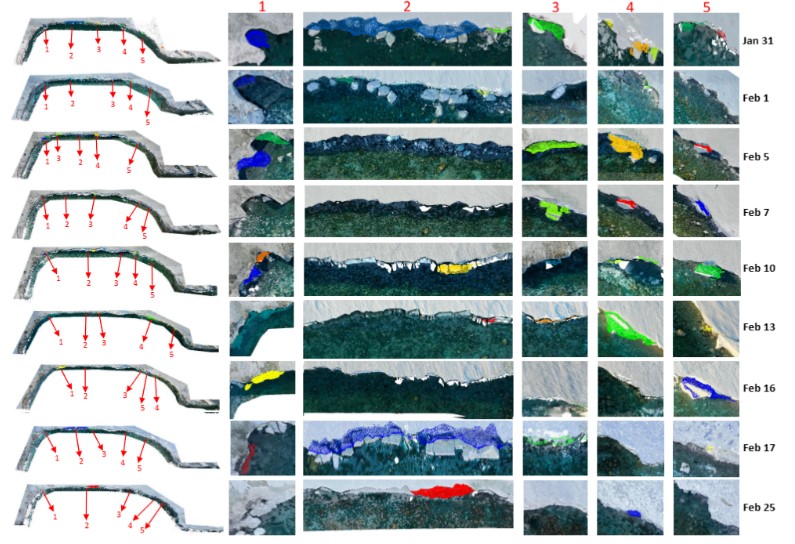

位于秦岭站附近的南森冰架周边存在强烈的下降风,冰架表面存在不同程度的裂隙,表面消融极为剧烈并发生过大型崩解事件。他克服极端天气等南极现场作业的不利因素,在该地区无人机飞行了48个架次,重点观测冰架近表层冰雪属性,监测冰面水系演化和冰崖崩解过程,对冰架前缘进行三维建模。

南森冰架剧烈表面融化

南森冰架边缘冰崩

南森冰架边缘崩解量无人机倾斜摄影测量动态监测

高纬度的南森冰架消融,特别是表面融化现象引起了他的注意,从南极回来后的这几年,他和所在团队致力于全方位揭示该冰架现状,探究大气和海洋环境变化对冰架的影响,并针对性地构想未来可依托中国南极秦岭站建设的空-天-冰-海-潜冰架观测体系。

郑雷表示,自己很幸运能在一个富有战斗力和开拓精神的科研团队工作,团队聚焦极地关键科学问题,重点发展极地与海洋观测和探测技术,未来打算以“中山大学极地“号科考船为平台,对南森冰架进行立体环境监测。这些对于深化南极高纬度冰架物质损失过程认识,评估冰架稳定性,保障站区安全,都有着重要意义。