测绘新锐 | 张书航:飞出低空智能遥感技术的新天地

编者按:中山大学测绘科学与技术学院致力于培育卓越青年人才。在学院六周年之际,为展现青年教职工与学院携手前行的历程,激励青年人才勇攀高峰,学院推出“测绘新锐”系列推送,凝聚奋进力量,共谱发展新篇。

个人简介

张书航,33岁,同济大学博士毕业,2020年11月加入中山大学测绘科学与技术学院先进遥感技术团队,现为副教授。主要从事无人机三维信息获取处理与应用工作,包括无人机摄影测量与激光雷达、航线规划、三维重建、水下地形测量、空间与点云分析等。在Remote Sensing of Environment、International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation、遥感学报、测绘通报等期刊发表论文20余篇,其中一作/通讯论文13篇,所提出的算法集成于用户最多的开源无人机地面站和团队自研点云处理软件。主持国家重点研发子课题一项、国防科工局项目一项,重点参与了“中国天眼”射电望远镜阵列广东省选址地形考察,以及极地装备验证国家重点研发项目。

张书航副教授有书写科研日记的习惯,5年来,他的科研日记越积越厚,他也从助理教授晋升为副教授;他更用5年时间,把测绘无人机飞出一片新天地。

测绘无人机不限于航线规划

张书航博士毕业于同济大学测绘与地理信息学院,从事测绘无人机航线规划的研究,有比较丰富的无人机软硬件研发和测绘实践经验。

2020年11月,他加入中山大学。到了新环境,他一度对自己的未来很迷茫——尽管航线规划很重要,但测绘无人机的研究不只于此,如何对接国家需求,如何契合学院学校发展方向?同时,无人机相关的研究涉及大量实践工作,非常需要经费支持。

幸运的是,借助学校“百人计划”科研启动费和学院的支持,张书航得以及时购买设备,在学院建立三维信息教学、科研实验室,继续推进测绘无人机的教学科研工作。另一方面,学院和团队的老师们也伸出援手,鼓励他将测绘无人机的研究融入深空、海洋、极地等国家重大需求的领域,邀请他参与“中国天眼”望远镜阵列广东省选址、我国首个航空重力梯度标定场地形测量、珠海庙湾岛测量以及极地无人机相关的国家项目。这些项目不仅积累了实际经验,也促进了和学校其他学院、珠海市测绘院、国家天文台等其他单位的合作和交流。

严寒天气的船载考验

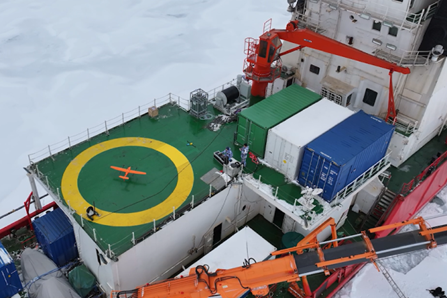

2023年年初,“中山大学极地”号前往渤海冰区试航,冬季的渤海,有着类北极的天气和冰情,张书航被选派进科考队伍,负责无人机的相关任务。

航次中,他测试了四款测绘无人机的船载起降能力。“在进入冰区之前的无人机船载起降都很稳定。渤海冰区零下十度的严寒和12 m/s的大风让我心里真犯嘀咕。”然而,观测机会转瞬即逝,在首席程晓教授的鼓励下,他大胆起飞:“起飞和空中的拍摄一切顺利,不过无人机的电耗远高于预期,降落时又因为风速过大,尝试了好几次都失败,落在甲板时电量只剩5%,再迟半分钟飞机就掉海里了。”

虽然四款无人机都平安通过船载测试,但渤海航次的所有船载起降都依靠人工操作完成,在停船时已经不易,如果在行船时,对飞手的压力非常大。因此,如何实现测绘无人机的自动船载起降,成为了张书航用心要解决的问题。

自主研发的极地无人机成功试飞

张书航对严寒条件下的船载无人机研发和操作进行了不断改进,2024年8月,他终于迎来了在北极地区试飞了自主研发的极地长航时无人机“极鹰-V”原型机的机会。

他被学校选派参加2024年“中山大学极地”号北冰洋航次,在船上实现了低成本垂直起降固定翼机型的“极鹰-V”的船载移动起降。“极鹰-V”从此列入学院“极鹰”系列极地无人机队伍。

张书航没有满足飞机的现有功能:“我希望挂载遥感传感器,也希望抛弃船载信标,让飞机直接与母船沟通,获取母船更精确的行驶状态。让这台飞机变成极地号船载智能化的遥感无人机。”

“极鹰-V”北极船载飞行测试

极地无人机作业的现场挑战

相比“极鹰-V”的试飞,无人机测绘遥感是北极科考更为重要的任务之一。张书航和队友携带了10种型号的无人机,搭载可见光、热红外、激光雷达和四分量遥感传感器,在航次中,他们总计进行了110架次的无人机飞行,做了无人机遥感观测、科考服务、新机型测试等工作。“很多问题,不到北极现场,根本无法预料。”

除了飞手们预想中的天气、起降空间等问题之外,海冰与船的漂移是现场遇到最麻烦的问题。通过在冰面上起降的测试,发现稳定飞行的飞机,在经过30分钟的飞行后,起飞点居然漂移了几百米。后来根据“中山大学极地”号的行船记录才知道,海冰漂移的速度最快能达到0.3 m/s,而人根本感觉不到。海冰漂移除了影响无人机起降之外,也会让海冰遥感影像的拼接产生变形、降低精度。这些对无人潜器的作业保障中,造成了很大干扰。

无人潜器在极地冰区的下潜、上浮都需要避开海冰,而作业前也需要找到一块尺寸合适的海冰布设长基线信标,用于水下声学定位。在陆地上用无人机测绘地图,给出影像和尺寸很容易。但在海上,对漂移的海冰做测绘就很难。无人机的航线规划需要有卫星影像作为底图参考。然而,北冰洋没有底图,而海冰的漂移变化是很快的。

张书航和队友琢磨出利用无人机的打点功能,先手动操作无人机绕着海冰飞一圈,记录海冰的轮廓,再规划正射影像的观测航线,就可以确保观测完整了。同时,他们努力优化流程,最终将飞机落地到出图的时间缩短至30分钟,拼接的影像也得到了潜器组队友的认可。

在海冰上调试无人机

这一切才刚刚开始……

对于张书航而言,北极航次是一次收获巨大的现场科考,不到北极不知道无人机可以做这么多服务,不到北极不知道环境会给无人机性能和操作提供多少挑战。

“对于我们涉足极地领域的研究人员来说,能够进入北极,这个机会太难得了。很多问题,我来北极之前根本没有想到过。你知道吗?我们甚至利用无人机来防北极熊!”

虽然在航次中圆满完成了科考任务,但是海洋和极地领域的无人机开发应用才刚刚开始,“能否在无人机飞行时回传影像,实时进行正射影像图的拼接?在海冰漂移的环境中,能否同时获取正射影像并估计漂移的速度?”这些都被张书航列入未来的计划,要解决这些技术难题,他需要进一步寻找技术瓶颈背后的科学问题,开展弱纹理环境的SLAM正射影像实时生成,以及全移动场景的无人机摄影测量研究。他申请了相关的科研项目。

“可以说经过这次北极科考实践,我找到了极地无人机测绘研究的切入点,也找到了新的科学问题。”

对于未来,张书航信心满满,希望继续深化测绘无人系统软硬件、三维信息获取与处理技术研究,完善极地、海洋等特殊场景下高质量、高效率的三维信息感知技术体系,服务国家重大需求。

这一切才刚刚开始……