测绘新锐 | 张智伦:老地方开启新征程

编者按:中山大学测绘科学与技术学院致力于培育卓越青年人才。在学院六周年之际,为展现青年教职工与学院携手前行的历程,激励青年人才勇攀高峰,学院推出“测绘新锐”系列推送,凝聚奋进力量,共谱发展新篇。

个人简介

张智伦,30岁,中山大学理学博士毕业,2024年11月加入中山大学测绘科学与技术学院极地与海洋遥感团队,现为逸仙博士后。研究方向为海冰遥感与气候变化,包括海冰类型、表面粗糙度、拖曳系数等海冰参数遥感反演和海-冰-气湍流相互作用研究等。在IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing、Advances in Climate Change Research等期刊发表论文10余篇,其中一作论文5篇。担任The Cryosphere、International Journal of Digital Earth审稿人。

入站中山大学做博士后已经将近一年,张智伦这个曾经的好学生,不断升级自己对科研和教学的理解和实践,开始了他在中山大学奋斗的新阶段。三十而立,张智伦在自己熟悉而热爱的老地方,踏上新征程。

论文发表:痛苦中绽放出美丽的花朵

张智伦的读博之路外人看来相当顺利,四年拿到博士学位,期间以第一作者在IEEE TGRS、ACCR等中科院一区SCI期刊发表论文3篇,两次获得博士生国家奖学金,获“第一届冰冻圈遥感与大数据研讨会”优秀学生报告奖。

但对他自己而言,所有的美丽绽放,都伴随着痛苦的磨炼。在攻读硕士博士的7年间,他记得每一个重要的节点——科研上的突破、独立思考的能力、创新点的发掘、论文的规范写作……从硕士阶段开始,他一直在经历着这种突破的艰难,也不断体会到获得的欣喜。

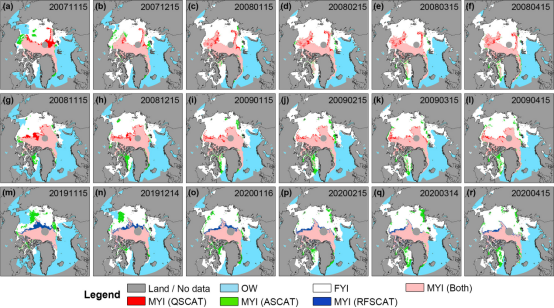

博士一年级,张智伦作为第一作者,在TGRS上发表了论文《Ku与C波段散射计对北极海冰分类的对比研究》,研究首次使用国产最新Ku波段中法海洋卫星散射计(RFSCAT)开展北极海冰分类,并与国际主流散射计QuikSCAT和ASCAT进行对比,评估了三种散射计对北极一年冰和多年冰的区分能力。该研究为实现国产卫星北极海冰类型业务化监测、构建跨传感器平台的长时序海冰类型数据集提供了重要参考。

文章的发表,带给他的绝不仅仅是履历上的光鲜,而是内心的踏实和动力。在张智伦看来,论文是观点的凝炼,是艰苦的自我磨砺,先是和自己的对话,进而是与世界的交流,只有忍受了过程中的痛苦和煎熬,才能最终收获那种绽放的美丽。

说起写论文的过程, “当完成实验,开始写初稿的时候,通常会把数据结果罗列在文章中,泛泛而谈一些数值上的变化,但往往这些描述不够深入,需要对观测到的现象进行凝炼。这个过程枯燥又费脑,从观点的形成,到论文的成型,怎么说呢,经历了初稿的‘面目全非’,才能有投出去的勇气。”

投出去,才是第一步,在论文审稿周期内,与审稿人来回的“交锋”是必不可少的。

其中一位审稿人的首轮意见,对论文的数据选择、分类方法和验证方法等提出了一系列“质疑”和“批评”。他坦言,初读审稿意见时,觉得很不爽,论文被批得体无完肤,不想再看第二遍。冷静下来后,体会到审稿人的专业和认真,他对审稿意见逐条进行思考总结,认真回复,力求讲清所作内容的前因后果,对合理的意见添加实验和说明,不同意的意见也加以评述和解释。这个过程,让他对研究内容有了更深入的理解和思考,至今仍然对这位不知名的审稿人充满感激。

QuikSCAT/RFSCAT与ASCAT分类结果空间对比

科研创新:切忌为了与众不同而标新立异

对于博士后阶段的科研工作,张智伦计划围绕着“极地海冰变化对海-冰-气相互作用”这一关键科学问题,结合实测与遥感手段,深化对南北极海冰类型和形态变化及其对表面动量和能量收支的理解。

为何选择这一方向,因为近40年来,北极海冰流失加速了北极大气和海洋的增暖和不稳定性,而南极海冰自2015年后呈现快速退缩趋势,这也会对南大洋产生显著的影响。然而,研究者对海冰在这其中起到的作用仍缺乏深入理解,其中一个原因就是现有研究对两极地区海-冰-气动量和热交换的估计和理解存在不足。因此,需要结合更多、更先进的实测和遥感手段,提升对与动量和能量密切相关的海冰参数(如类型、粗糙度等)的反演能力,并深化对北冰洋和南大洋能量收支变化的理解。

“我们学院有服务国家战略的传统,我今年年初还参加了‘中山大学极地’号渤海航次,对海冰生-消对海洋热力、动力过程的影响,海洋-海冰-生态系统的耦合及效应,以及这两者之间的相互联系有了更深入的认识,对我未来南北极海冰研究启发很大。”谈到研究水平,张智伦表示,与国际最优秀的同行相比,我们的研究从遥感技术上差距不是很大,但是在利用遥感观测和模式模拟揭示极地变化以及潜在的驱动机制方面,是存在差距的。此外,他们在重要期刊上的文章发表数量也占绝对优势。这些不仅需要技术积累,更需要对科学问题有清晰的认知和任务规划,是一个比较长的战线。

无论业内的研究方向怎样,科学研究最注重的是创新性。对此张智伦有自己的理解,他认为创新性体现在思想和内容两方面。

思想创新体现在新点子、好点子上,在科研中,灵感不会凭空出现,需要大量文献阅读的积累,对领域内研究有较为完整的认知,有时也需要通过一些实验发现有趣的现象和问题。在此基础上,才能针对现有研究的不足提出新的假设或见解。

内容创新体现在新方法、新内容上,一定是有意义的与众不同。比如改进的海冰遥感反演算法可以带来更高的精度或者更好的跨传感器能力,又比如生产长时序的遥感反演数据集以服务海冰和气候变化研究等。创新一定要服务于发现新现象、解决新问题,切忌为了与众不同而标新立异。

利用无人机开展渤海海冰地形测绘工作

博士之后:把老师教给我的传承下去

张智伦的研究方向是海冰遥感与海-冰-气相互作用。本科三年级的一场讲座,把张智伦领进了极地遥感的大门,极地深海,遥远又神秘,感觉特别好玩。于是他报考了主讲人惠凤鸣教授的硕士,一路读到博士。博士后又选择了程晓教授作为合作导师,继续深耕海冰遥感与气候变化。

学院的老师们让他感受到什么是春风化雨,润物无声。

他们要求很严格,教学方法却是开放的。对于博士选题,只给了张智伦海冰遥感这个大方向,鼓励他广泛学习海冰遥感、海冰物理、极地冰-海-气相互作用和北极气候变化等领域的知识,挖掘海冰遥感领域的突破点和关键研究方向。

严格的背后,藏着深切的关心。导师要他着重培养自主发现问题和解决问题的能力,在此过程中有任何困惑可以随时沟通交流;积极为他提供参与国际交流,提升科研视野和扩大研究合作的机会。

从博士后入站那一刻起,张智伦就意识到自己不再是学生,而是科研团队的一份子他迅速转变心态,得益于程老师和惠老师的全方位科研训练,让他形成了自主探索与解决问题的科研能力,也具备相关科研项目的申请经验与执行能力,他很快适应了新岗位,找到了奋斗的方向。

他参与团队人才培养的部分工作,也用同样的严格要求组里的学生,日常的研究计划容不得半点懈怠——定期阅读地学领域重要期刊收录的相关研究方向的文章,了解国内外海冰研究的前沿成果和发展方向;不断提升编程、画图、文章撰写等科研技能;制定每学期科研计划,并严格执行;积极参与项目和任务……

他坦言责任感和紧迫感推动着他一步一步向前开展工作,学生们的信任和交流是他最大的动力,遇到困难的时候,及时向学院“大佬们”交流取经,打打鸡血,撸起袖子,还得继续加油干。

在AGU上与AWI的Cristian Haas教授交流