中山大学测绘科学与技术学院在南极秦岭站附近冰崖崩解监测方面取得突破

研究背景:

崩解是极地冰盖物质损失的重要途径,并影响着全球海平面变化。相比广为人知的冰架崩解,直接坐落在岩石上的“着地冰崖”(Grounded Ice Cliff)的崩解过程一直缺乏有效的观测手段。由于着地冰崖崩解尺度小、频率高、不规则,受限于时空分辨率,卫星遥感手段难以监测冰崖崩解过程。精细尺度冰崖崩解过程的量化监测一直是国际极地冰川学研究领域的技术难题。

论文简介:

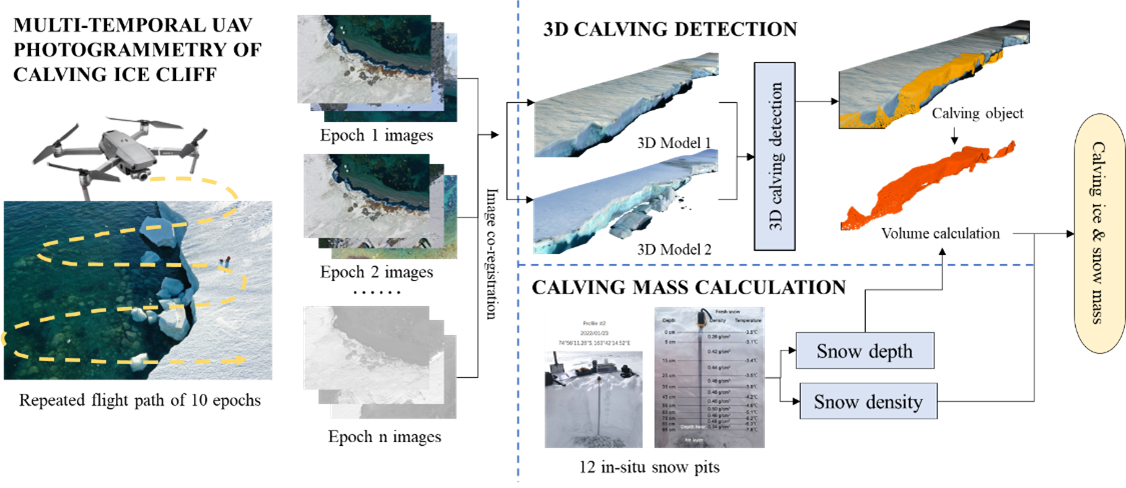

中山大学联合中国极地研究中心,在南极冰崖崩解三维监测研究中取得突破性进展。研究团队创新性提出了一套无需地面控制点的多时相无人机影像协同配准与三维变化检测方法,实现了南极冰崖崩解过程的厘米级三维精细监测,并在地面雪坑观测的基础上定量评估了着地冰架的崩解量。

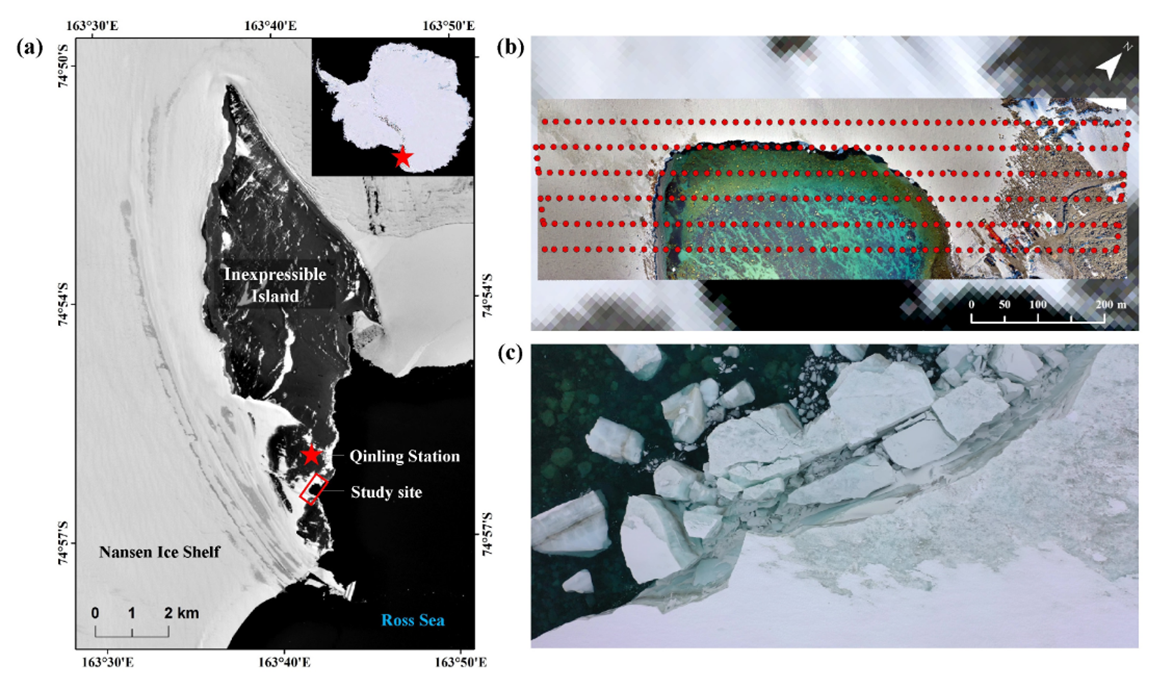

研究数据由团队成员郑雷教授在中国第38次南极考察期间于秦岭站周边所采集。在26天内共完成了10架次无人机重复摄影测量观测,空间分辨率达到2.1厘米;同时采集了12个雪坑数据,详细记录了冰崖附近积雪厚度和密度等关键参数。进而,通过摄影测量协同配准算法,将不同时间获取的无人机影像配准于统一参考系,并结合实地雪坑测量数据,精准计算冰崖局部崩解体积及质量。论文提出的冰崖崩解三维监测方法有效去除了浮冰、积雪的影响,并详细讨论了崩解体积和质量的计算精度。

研究共识别出44次冰崖崩解事件,沿0.89公里海岸线累计崩解体积达4506.69立方米,总崩解量达3078.45吨。研究估算该区域冰崖日均崩解速率为262.93吨/公里。由于约25%的南极海岸线由这类着地冰崖构成,研究表明着地冰崖崩解入海对极地冰盖质量平衡有重要影响,不容忽视。

该成果为全球气候变化背景下南极冰盖质量损失评估提供了新的观测手段与数据支撑。下一步研究需进一步量化全南极着地冰崖崩解量及其对海平面变化的贡献。

该研究也开源了使用的数据集和冰崖崩解监测程序:

数据集:https://data.mendeley.com/datasets/fvt6r84zmm/1

程序代码:https://github.com/shuhangz/Icecliff_calving_detection

以上研究以“Fine-scale Antarctic grounded ice cliff 3D calving monitoring based on multi-temporal UAV photogrammetry without ground control”为题发表在《International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation》期刊。中山大学测绘科学与技术学院先进遥感团队张书航副教授为文章第一作者,极地与海洋遥感团队郑雷教授与程晓教授为共同通讯作者。该研究得到了国家自然科学基金(42422606、42306256)和国防科技工业局项目(WDZC20245250210)的支持。

原文信息:

Zhang, S., Zheng, L., Zhou, H., Zhao, Q., Li, J., Xia, Y., Zhang, W., & Cheng, X. (2025). Fine-scale Antarctic grounded ice cliff 3D calving monitoring based on multi-temporal UAV photogrammetry without ground control. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, 142, 104620. https://doi.org/10.1016/j.jag.2025.104620