科研动态 | 测绘学院在东南极拉斯曼丘陵冰川地貌研究中取得新进展

研究背景

南极大陆99.5% 被冰雪覆盖,只有不到 0.5% 的区域裸露无冰,但这些无冰区(ice-free area)却完整保存了冰川活动的痕迹,是研究南极冰盖演化的重要窗口。拉斯曼丘陵作为东南极沿岸第二大无冰区,拥有丰富的冰川地貌遗迹。然而,受制于卫星分辨率有限和野外实测数据稀少且分布不均,区域古冰流方向长期存在分歧。针对这一科学问题,本研究利用无人机遥感数据,首次实现了该区域定量古冰流场的重建,为厘清该区域冰盖演化历史提供了关键依据。

图1 本文的研究区域。(a)拉斯曼丘陵在普里兹湾的位置,(b)普里兹湾周边冰流分布格局,(c)本次无人机监测区域,位于拉斯曼丘陵的布洛克内斯半岛,其东侧为达尔克冰川。

研究内容

图2 拉斯曼丘陵典型冰川地貌解译。(a)冰川磨光面,基岩表面被古冰流侵蚀,周围基岩可见裂隙,面的形态可以表明冰流方向,(b-d)冰川槽谷,广泛分布在研究区域的各个地方,其中(c)显示了两组不同方向的冰流痕迹。(e)冰臼,由冰下融水冲蚀形成,周边伴随明显裂隙。

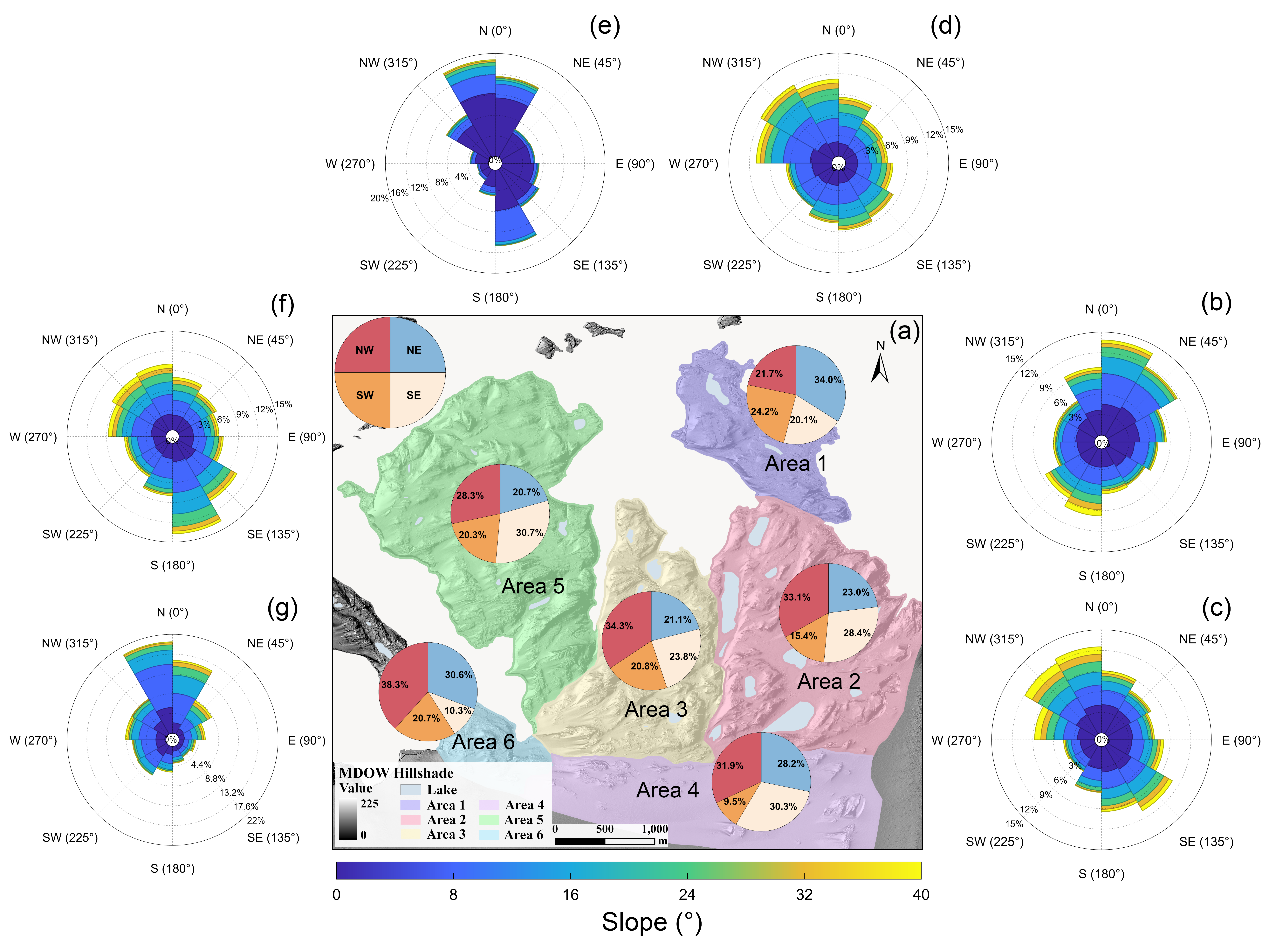

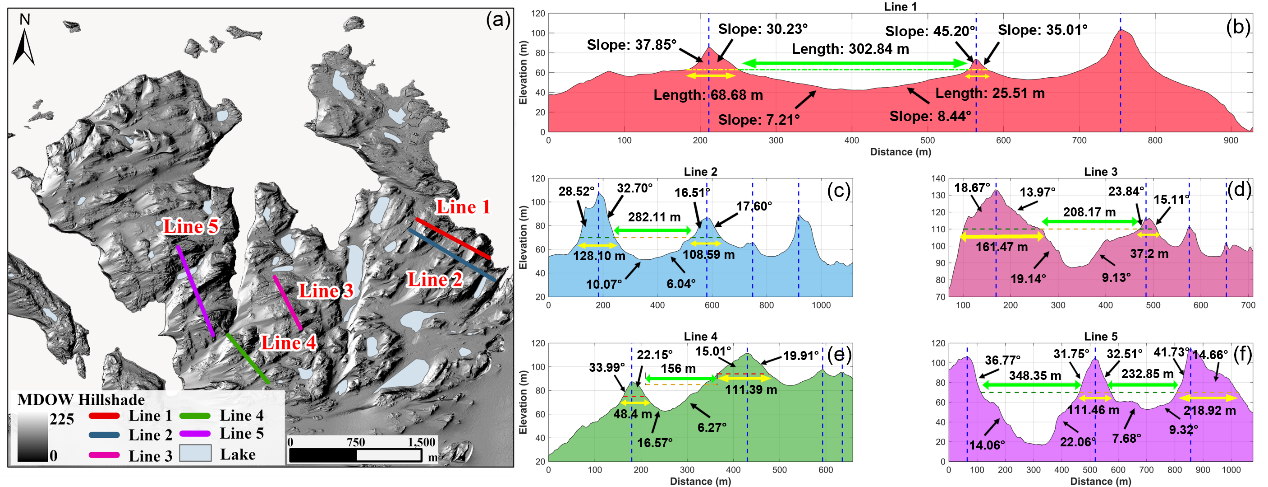

本研究将区域划分为多个子区,并结合数字地形分析方法,对坡度、坡向及地形剖面特征进行了系统解读。结果显示,布罗克内斯半岛87%的区域的冰川地貌由东北-西南方向的冰流活动主导,而西北-东南向的冰川线性地貌则主要分布在半岛东北部,仅占 13%。地形剖面进一步显示,东北-西南方向普遍呈典型“U 型”特征,最终确认该半岛的整体冰川地貌格局主要受东北-西南方向冰流塑造。

图3 拉斯曼丘陵坡度坡向统计。(a)各个子区与其坡向比例,(b-g)各子区的坡度-坡向统计。

图4 拉斯曼丘陵地形剖面分析。(b-f)分别表示Line 1-Line 5的地形剖面线情况。

在此基础上,研究人员提取了1058 个冰川线要素,并利用地统计方法生成了分辨率达 20 米的定量古冰流场,首次系统揭示了该区域的冰流格局,实现了从定性分析到定量重建的突破。进一步分析表明,东北部地貌明显受达尔克冰川历史扩展影响,其多次进退在该区域留下了西北-东南走向的线性印记,体现了该冰川在区域演化中的重要作用。此外,普里兹湾沿岸其他无冰区也存在类似的“相邻冰川控制地貌”的现象,这并非偶然,而是东南极冰盖演化复杂性的直观体现。

图5 拉斯曼丘陵布罗克内斯半岛古冰流的重建。 (a) 重建的古冰流分布,共生成 40 条由北向南的冰流线。(b) 冰流方向示意图,其中绿色圆圈标注了冰流明显“汇聚”的区域。

发表信息

该研究成果以“Mapping the Paleo Ice-Flow in Larsemann Hills, East Antarctica by UAV Remote Sensing and Terrain Analysis”为题,于2025年8月在国际知名地貌学期刊《Catena》上发表,中山大学测绘科学与技术学院博士研究生李毅博为文章第一作者,李腾助理教授为本文的通讯作者,程晓教授、郑雷教授、梁琦副教授、北京师范大学张宝钢工程师、南京晓庄学院赵天成副教授和中国地质科学院胡健民研究员为本文的合作作者。本研究受国家自然科学基金(42206249,42306263,42306256,42422606)以及南方海洋科学与工程广东省实验室创新团队建设(311021008)项目的资助。