专业科普:中国无人机遥感技术突破与产业发展综述

| 作者:晏磊,廖小罕,周成虎,樊邦奎, 龚健雅,崔鹏,郑玉权,谭翔

| 排版整理:勘测联合网

摘 要:无人机是未来网络环境下一种数据驱动的空中移动智能体,而无人机遥感则是无人机应用最重要的引领性产业。本文首先以国内外无人机遥感发展现状为背景,重点概述了中国无人机遥感21世纪以来“十五”到“十三五”所获得的具有代表性的国家支持与推动的发展历程,阐述了无人机遥感定标场,航空航天定标场的建立以及应用验证,包括无人机遥感系统的载荷与系统技术发展;然后,进一步阐述了以遥感定标场、地物参量引导载荷性能、系统模型为代表的中国无人机遥感的相关技术跨越;接着,概略介绍了无人机遥感在国防反恐安全以及跨国应急救援,国土测绘与海洋岛礁测绘应用,地质灾害应用以及国家应急救援等领域的产业应用;最后,介绍了中国在无人航空遥感领域展开的跨越性的工作,包括组网智能控制、精度和实时性度量基础、载荷平台自组织冗余容错、遥感大数据云处理技术和无人机遥感组网实用化等内容。未来无人机遥感发展的总体目标是建立起具备迅捷信息获取能力的无人航空器组网观测系统,实现无人航空器组网技术由项目层面跨越到遥感领域,同时也为中国成为世界遥感强国的国家战略跨越奠定基础。

关键词: 无人机; 遥感; 产业发展; 技术突破; 智能组网; 发展综述;

1、发展历程

1.1 国内外无人机遥感发展背景

无人机(Unmanned Aerial Vehicle, UAV)是一种由动力驱动、机上无人驾驶、依靠空气提供升力、可重复使用航空器的简称[1]。1917年,世界上第一架无人驾驶飞机由英国皇家航空研究院研制成功。无人机早期主要用于辅助航空设计。从20世纪20年代到21世纪初期,无人机先后经过了无人靶机、控制无人侦察机和电子无人机、指令遥控无人侦察机和复合控制多用途无人机的发展,技术日趋成熟。

到20世纪末,各国制造的无人机达几百种,其性能和成本根据其用途差异甚大。以美国全球鹰为代表的长航时高空无人侦察机的实际使用发起了无人机研究的热潮[2]。而此时无人机还是以军用为主,逐渐向民用领域扩展[3,4]。在无人机的产业发展上,美国掌握核心技术并长期处于全球的领先地位,美军首次于越南战争中使用无人机进行监视侦察,并于海湾战争和科索沃战争中进行广泛的应用,有效减少美军人员伤亡。

无人机遥感系统是在无人机等相关技术发展成熟之后形成的一种新型的航空遥感系统。它利用无人机作为遥感平台,集成小型高性能的遥感传感器和其它辅助设备,形成灵活机动、续航时间长、全天候作业的遥感数据获取和处理系统[5,6]。无人机所能搭载的传感器也是多样的,澳大利亚利用美国研制出的“全球鹰”无人机搭载的光电(EO)/红外(IR)/SAR一体化集成载荷可应用于海洋监测 等[7]。美国航空航天局(NASA)也将多种无人机应用于海洋遥感(包括监测飓风和龙卷风)等研究项目。进入21世纪以后,无人机逐步进入民用领域并形成产业,美国能源部在大气辐射测量(ARM)计划中应用Altus无人机对大气对流层中的云层进行辐射和散射测量,以研究云层与来源于太阳和大地的辐射的互作用,为准确预测二氧化碳引起的地表温室效应研究服务[3,4]。

中国无人机的产业发展起步晚,在技术水平等各个方面跟发达国家相比有明显差距,但发展迅速。20世纪50年代中国正式开始研制无人机,60年代生产出了低速遥控靶机,70到80年代发展成功了“长虹”以及“长空1号”无人机。直到21世纪以后,中国的无人机工业才进入了飞速发展的阶段[8],北京航空航天大学、南京航空航天大学、西安爱生技术集团、南京模拟技术研究所等科研院所和公司研制了各种类型的无人机,但其主要用途仍以军事侦察为主。20世纪90年代,中国测绘科学研究院开始民用无人机的研制,较早应用于测绘领域[9]。21世纪起,无人机遥感技术在中国起步并快速发展起来。

值得一提的是,2012年开始国内消费级无人机市场出现了爆炸性增长,深圳大疆创新科技有限公司将多旋翼的无人机飞行平台推向消费级市场,也将航拍变成了普通大众的一种爱好[10]。

1.2 “十五”(2001-2005)期间科技部等开始支持民 用无人机遥感系统技术

中国工业型无人机遥感系统研制始于2000年。2002年贵州盖克无人机有限公司在北京大学技术支持下获得的科技部科技型中小企业创新基金“空间遥感平台中的CMOS成像与信息处理系统”(02C26215200750),是国家早期支持民用无人机遥感载荷平台研制的重要代表[11]。项目完成了无人机遥感原型系统的整体设计,由空中部分、地面部分和辅助部分组成。其中,空中部分包括遥感传感器子系统、空中遥感控制子系统、无人机遥感平台及其支持子系统。地面部分包括航迹规划子系统、无人机地面控制子系统、数据接收解压缩与实时显示子系统和遥感数据预处理子系统。辅助部分则包括定标系统、地面试验以及涉及无人机遥感的关键技术研究等[12,13]。

在国家科技攻关计划项目“多用途无人机航空遥感系统研制”(2004BA104C)的支持下,贵州航空工业(集团)有限责任公司、北京大学、中国科学院遥感应用研究所于2005年8月8日在贵州省实现了我国大型多用途无人机遥感系统首次实际飞行试验(图1、图2),实现了系统的预期目标。国家多部委、教育部、航空总公司、科技部国家遥感中心、“863”计划有关专家组、国防科工局和多军兵种出席试飞活动。次日国家CCTV1新闻联播加以报道。飞行试验实现了对遥感设备的自动拍摄、遥感图像获取、快视图实时生成与传输、地面数据接收及显示等全部任务。遥感设备的控制和所有飞行试验内容通过预编程序实现自动控制,达到了无人机遥感原型系统的预期目标,验证了试验系统的可靠性。图3是首飞获取的遥感影像制作的效果图[14]。

图1 2005年8月8日多功能无人机遥感系统首飞仪式

图2 多功能无人机遥感系统首飞现场

图3 分辨率2.25 cm的无人机航空遥感首飞遥感影像

以此为基础,国家发改委于2005年在认定企业技术中心创新能力建设项目“无人驾驶空中对地观测系统研发平台能力建设”(国发改办高技[2005]1534号)的支撑下,实验完成了无人机航空遥感的自动化作业,解决了大型无人机平台、遥感载荷、空中遥感控制子系统以及地面数据接收等方面的关键技术,实现在中雨、大风情况下经历了长航时遥感作业飞行,为中国无人机遥感系统的产业化研制和功能实现奠定了技术基础[11,14],标志着我国高端无人机遥感系统产业化的开端,填补了我国工业型民用无人机遥感领域的空白。

1.3 国家支持的十一五到十三五(2006-2020)无人机遥感主要进展

2006-2010年第十一个“五年计划”期间,由中国科学院光电研究院、北京市信息技术研究所、贵航集团、北京航空航天大学、北京大学等国内研究机构共同合作,承担了国家“863”计划重点项目“无人机遥感载荷综合验证系统”(2008AA121800)。由此实现无人机民用遥感系统研制工程性技术的突破,建成了国内首个无人机遥感载荷北方(内蒙古包头)、南方(贵州安顺)综合验证场,推动了高分辨率无人机遥感应用走向系统化和定量化[15]。同期,武汉大学和解放军信息工程大学联合建立起了我国首个航空航天定标场,为拓展无人机遥感与航天遥感结合奠定了基础。

2011-2015年第十二个“五年计划”期间,中国科学院光电研究院、中国测绘院、中电科技集团54所等开展了“863”计划重点项目“无人机遥感安全检测技术与网络示范体系研究”(2013AA122100),该项目在无人机遥感系统测控可靠性评估技术、遥感载荷性能与数据质量检测技术、无人机遥感系统安全检测标准与业务运行体系、基于北斗/GPRS/3G技术的无人机遥感网络体系关键技术、基于卫星中继技术的信息传递方面取得系统化成果;研制的小型化单Ka中继卫星机载终端设备,是我国首款基于中继卫星的无人机单Ka机载终端设备,实现无人机数据的高速异地实时传输,填补了国内空白,为无人机遥感组网应用示范迈出了坚实的一步。2011年,科技部航空数据获取产业联盟理事长单位北京星天地信息科技有限公司、武汉大学牵头组织的国家科技支撑计划项目“高性能航空遥感数据自动处理加工软件”(2011BAH12B00),建立起了机载传感器数据实时监测与监控系统,以及海量航空遥感正射产品自动化处理系统,实现了航空遥感数据自动处理与加工系统性能测试与验证,为无人机遥感软件应用奠定了工程基础。

2013年起,北京大学将“十一五”定标场地面验证技术移植应用,与武警警种学院共同建立起我国首个轻小型无人机遥感定标场,由此实现应急救援武警军兵种首个遥感定标场和培训基地,填补了国内武警无人机应急救援的空白。该验证场后来成为国家遥感中心的应急救援部。

2014年,科技部国家遥感中心组建轻小型无人机遥感应用专家组,开始启动全国性无人机遥感资源规划布局研究。2015年,国家遥感中心批准依托中科院光电院在无人机遥感载荷北方(内蒙古包头)综合验证场的基础上挂牌国家高分辨率遥感综合定标场。

2016年至今的国家第十三个“五年计划”期间,国家科技部扩大了无人机遥感标志性领域和技术的支持。其中,代表性的有中国科院学地理科学与自然资源研究所牵头的重大研发计划项目“高频迅捷无人航空器区域组网遥感观测技术”(2017YFB 0503000),面向需求,突破多元平台组网关键技术,研发集成组网观测硬件设备系统和规划调度与安全管控系统,实现资源优化、规划调度、产品和服务等协同一体的区域组网,构建融合国家野外科学观测台站为无人航空器空港的组网观测体系,具备常态化服务的能力。

表1是2016-2018年科技部“地球观测与导航领域”重点专项立项的项目有关统计。其中直接与无人机相关的项目有:全空间信息系统与智能设施管理,天空地协同遥感监测精准应急服务体系构建与示范,区域协同遥感监测与应急服务技术体系;高频次迅捷无人航空器区域组网遥感观测技术,重特大灾害空天地一体化协同监测应急响应关键技术研究及示范,国土资源与生态环境安全监测系统集成技术以及应急响应示范;城镇公共安全立体化网络构建及应急响应示范等。2016-2018年间接与无人机相关的项目有:广域航空安全监控技术以及应用;城市群经济区域建设与管理空间信息重点服务以及应用示范,城乡生态环境综合检测空间信息服务以及应用示范;全球综合观测成果管理以及共享服务系统关键技术研究等。

表1 2016-2018年国家重点研发计划“地球观测与导航”重点专项项目统计

“十三五”期间,科技部其他重大专项、相关部委科技立项也大量涉及无人机遥感。其根本目标就是要实现从有人航空遥感向无人航空遥感的跨越,为全国厘米级分辨率获取能力建设、从而为世界遥感强国的国家战略跨越奠定基础。

2、技术突破

略

3、产业应用

自“十一五”计划实施以来,基于中国无人机遥感的技术突破,其产业在我国军事应用、国土安全上实现重大突破,在国防、地理与海洋监测、国土测绘与海洋岛礁测绘上引发巨大应用效益。在民生安全、社会发展上也带来技术变革,在地质灾害监测、应急救援及各行业普及层面具备不可替代的作用。

3.1 国防应用

无人机遥感在国防安全领域有着不可替代的应用潜力,随着高分辨率对地观测系统的发展,无人机遥感正在成为中国完整的空间对地观测基础设施体系的重要组成部分[35]。

无人机可采用车载起飞、弹射起飞、滑降、伞降等起降方式,不需要专门的起降机场[36],因此与航天遥感相比,无人机遥感的作业成本相对较低且高效灵活。同时,因无人机在运输和起降方面方便,可以实时快速地获取小面积零散区域的影像[37],解决了卫星遥感和传统航空遥感存在的影像获取周期长、缺乏机动灵活性等问题。在维稳、反恐突击以及空中支援等多样化任务的情报侦测领域显示出了十分广阔的应用前景,其中军用无人机80%用于军事侦察与目标发现。

中国军用无人机的研制始于20世纪50年代末后期,先后研发了B-1/2靶标无人机,WZ-5高空照相侦察机和D-4小型遥控无人机,初步奠定了无人机的技术基础。而到了20世纪80年代,随着电子、通信和计算机技术的迅速发展,无人机经过了无人靶机、预编程序控制无人侦察机、指令遥控无人侦察机和复合控制多用途无人机的发展过程,无人机技术日趋成熟,在几次局部战争中发挥了重要作用,得到了较为广泛的应用。

20世纪90年代,由西北工业大学研制成功的ASN206无人机是该系列中的经典产品,该无人侦察机搭载了垂直相机和全景相机,红外探测设备,电视摄像机以及定位校正设备,可有效用于昼夜空中侦察,炮火定位以及空中摄影等任务;新世纪以来,中国无人机产业进入了蓬勃发展的时期,技术研究不断突破,现在已经跻身于美国,英国以及以色列等国家的一流梯队当中。2004年,中国航天空气动力技术研究院自主研发的彩虹-3中程无人机研制成功,该无人机安装有照相摄像设备,SAR雷达和通信设备,外侧的两个挂架上分别带有一枚轻型精确制导导弹,除了常规侦察外,可以实现对地面固定目标的精确打击。军用无人机的产业已经迅速崛起,尤其是尖端无人机平台的研制为提升军队战斗力发挥了重要作用。2006年开始的第十一个五年计划期间,是中国国防无人机快速发展的五年,贵航集团生产的多种型号先进无人机也率先用于国防军事领域;被称为“中国全球鹰”的BZK-005无人机于2006年的珠海航展首次出现在大众视野,它是一种具有隐身能力的中高空远程无人侦察机系统飞行器,可以携带一个大型光电吊舱,包括昼夜电视摄像机、红外摄像机以及大型卫星接收天线,用于接收地面指令,同时传输侦察图片。

近10年,中国相继研发出“长鹰”系列高空远程长行时无人侦察机,“翔龙”高空高速无人侦察机以及“利剑”隐形无人机。其中最优良的平台既可在数百公里外实施远程广域侦察,又能对可疑区域实施抵近精细侦察。同时,续航能力达数十个小时,无论是载荷功能还是侦察能力都达到了国际领先水平。

总体来看,中国已经基本建成了远、中、近、超近程的军用无人机装备系统,先后参加了空中侦察、激光照射、毁伤评估、电子战、通讯中继等一系列大型军事活动,取得了重大的军事效益,为中国的国防安全提供了重要保障。

3.2 海洋监测、国土-岛礁测绘应用

无人机应用在国土和海洋岛礁测绘领域,主要是使用无人机快速大面积获得测区的高分辨率影像,获取图像的空间分辨率从cm级到m级不等,这与搭载在无人机上面的高精度数码成像设备(即传感器、相机参数)有关。适用于1:2000或更高例尺地形图测绘及正射影像制作,完全具有高分辨率遥感影像数据获取和处理能力。其在海洋岛礁测绘代表性的应用包括:

(1)海岸带动态监测与管理

《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》将发展海洋经济和海洋科技提升到前所未有的战略高度,海洋产业更是成为培育和发展战略性新兴产业的重要领域[7]。这为我国海岸带测绘提供高效、快速的技术装备与解决方案提供了重大需求和领域保障。

海岸带具有地物破碎、反差小、高动态、潮汐瞬变等特点,地表信息获取一直是个难题。海岸带蜿蜒曲折,待测区域往往面积较小、分布零散,人工测量登岛困难,在技术和装备上都给海岸地形测绘提出了新的需求。自2012年国家海洋局建立海域无人机基地以来,国家海洋环境监测中心、国家海洋技术中心、海南省海洋监测预报中心联合安翔动力、中测新图等公司利用多种型号的轻小型无人机先后完成了辽宁、天津、山东、江苏、广东、浙江、海南等沿海省市主要围填海项目动态监测工作。

(2)岛礁的远距离动态监测

中国海岸周边遍布岛礁,面积大于500 m²的就超过6500个,多数岛礁远离大陆,登岛难,面积小,卫星或航空因分辨率难以获得岛上地物信息,轻小型无人机则可以从陆地起飞完成岛礁遥感任务。

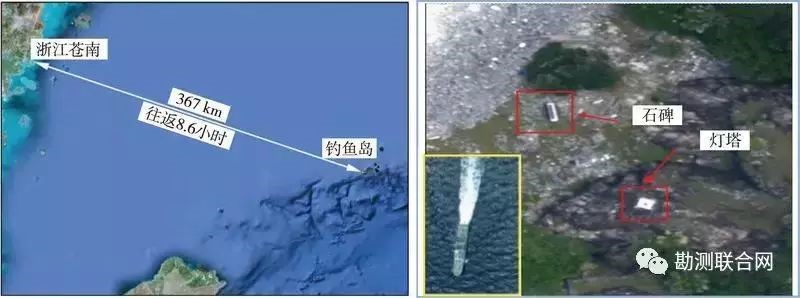

2012年4月27日-5月27日,中国搭载双频GPS飞控,获得了钓鱼岛及其附属岛屿全覆盖的0.1 m分辨率遥感数据,通过稀少无控制测图技术,完成了1:2000大比例尺地形图测图,填补了钓鱼岛及其附属岛屿缺少大比例尺地形图的历史空白。成果供14个国家部委使用。进一步地,2014年7月28日遥感观测无人机从浙江省苍南县霞关镇起飞和回收,实际飞行870 km航程,持续飞行9 h,成功获取了钓鱼岛主岛和南北小岛(总面积约12 km2范围)0.05 m高分辨率遥感影像和POS数据(图4),为开展遥感无控制测图技术及对岛上人工地物的识别和定位技术研究奠定基础。

图4 钓鱼岛无人机监测飞行路线与影像成果

3.3 地质灾害应用

当前,应用无人机开展地质灾害调查、监测与应急救灾已经在世界范围内广泛兴起[38]。无人机技术打开了野外获取地质灾害高分辨率、高精度和多时相数据的大门,无人机和相关测量技术已成为野外地质灾害调查不可或缺的重要技术手段[39]。与传统测绘和灾害调查方法相比,无人机能快速、方便、安全地获取地质灾害区域的影像和地形数据[40],能第一时间提供灾后的第一手灾情数据,为灾害应急救援和灾情评估提供有力的决策支持[41],如2008年汶川地震、2008年唐家山堰塞湖、2009重庆武隆鸡尾山特大型山体滑坡、2010年甘肃舟曲特大泥石流等。无人机遥感在地质灾害领域的应用主要包括:

(1)地质灾害基础调查与分析

无人机非接触测量新技术引入地质灾害调查,大大减轻了野外工作量[42]。无人机可用于单体和区域地质灾害野外调查。无人机获取的高分辨率和高精度的影像以及地形数据为室内精细化的遥感解译和分析奠定了坚实基础。同时,无人机在地质灾害点位置提取、规模等级评估、潜在危险判识、承灾体提取、灾情评估等方面具有显著优势[43]。通过无人机获取的数据,可以更好地开展地质灾害编目、灾害地形和几何特征参数提取、灾害点判识、数字地形分析、地貌演化等工作[44]。

(2)地质灾害应急测绘、救援与灾情评估

无人机以其灵活、轻巧的特点,可以迅速完成对受灾区域的测绘工作,可以实时传输影像和视频,帮助救援人员及时掌握灾区最新情况,为救灾指挥部制定救灾方案提供技术支撑[45,46]。利用无人机获取地质灾害区域的高清影像和地形数据,与灾前谷歌影像、高分影像、快鸟影像、大比例尺地形图等对比,可以快速评估受灾区域范围、基础设施破坏、房屋损毁、农田淹没、植被破坏、河道堵塞、堆积物厚度与方量、潜在危险对象等情况,为灾情精准评估提供有力支持。

(3)地质灾害地表形变监测与早期预警

利用无人机机载高光谱相机、高精度合成孔径雷达(InSAR)、激光雷达(LiDAR)、偏振高光谱、高分辨率相机可以生产高精度的地形、影像产品。通过多时相的无人机监测,能够分析出地质灾害区域位移、变形、沉降、纹理特征、运动过程等,为深入研究地质灾害动力学过程和机制提供监测数据支 撑[47,48],为地质灾害早期预警提供技术支持。

(4)地质灾害场景三维重建

随着计算机视觉技术进步,基于运动的三维重建(Structure from Motion, SfM)技术已经能够将无人机正射和倾斜摄影拍摄的二维照片重建成三维场景模型,无人机和SfM技术的结合能够最大程度地还原和再现地质灾害区域三维立体场景 。此外,无人机720°全景拍摄和建模技术,也可以让人们身临其境地体验地质灾害震撼场景。这些技术为地质灾害防灾减灾教育和科普提供了生动有趣的技术体验[49,50]。

3.4 国家应急救援

无人机遥感在公共安全领域的应用主要是提供了一种轻便、隐蔽、视角独特的工具,确保安全领域工作人员人身安全的同时能够得到最有价值的线索和情报,对时效性和图像分辨率要求较高,对无人机系统的出勤率要求较高。近10年来,无人机应急监测技术已经在跨国救援,侦察反恐等公共安全领域展开广泛应用[51]。2015年1月13日,中国人民武装警察部队警种学院与科技部国家遥感中心签署战略合作协议,正式成立国家遥感中心应急救援部(图5)。

图5 武警部队与国家遥感中心签署战略合作协议及武警定标场

(1)自然灾害应急救援

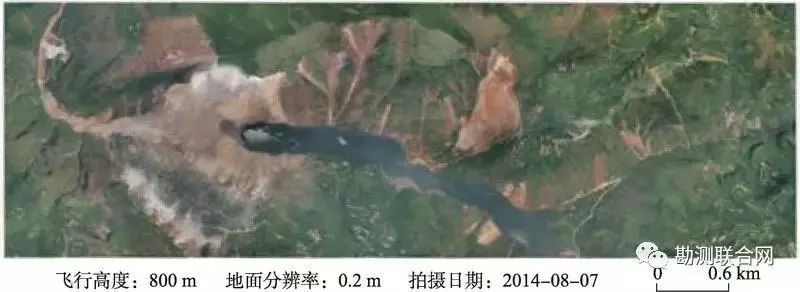

2014年8月3日16时30分,云南省昭通市鲁甸县发生6.5级大地震,武警部队历史上第一次全流程使用轻小型无人机应急侦测辅助决策,第一次实现了重大灾害下救援人员零死亡的良好成绩。鲁甸应急救援也是国家救援队第一次在重大应急中使用无人机实时传回高精度图片,现场实时指挥决策救援的应用,具有重大的里程碑意义,图6为救援现场航拍的无人机遥感影像图。

图6 鲁甸地震牛栏江堰塞湖震后无人机遥感影像

(2)国际救援

2015年4月25日14时11分,尼泊尔中部发生8.1级特大地震。应尼泊尔紧急援助请求,经国务院、中央军委批准,武警部队紧急组建中国武警交通救援大队协6架无人机,执行中尼、吉加公路的抢通保通任务。这是中国国第一次官方授权军事力量在境外使用无人机开展应急侦测任务。此次灾害救援任务中使用的无人机能够在2000 m的高空航拍到较清晰的遥感图像,为后期的成图及灾害体量测提供诸多便利,为武警部队日后定标技术在无人机应急侦测领域应用奠定了基础。

(3)边防领域反恐演习

2016年7月,武警部队使用无人机侦测系统第一次在中国、阿富汗、巴基斯坦、塔吉克斯坦四国交界的恐怖分子活跃区-瓦罕走廊开展了反恐实战作业,生成了世界上第一幅瓦罕走廊卫星/无人机融合影像图,实现比地面侦察缩短80%时间的快速精确侦察。

3.5 农田监测

遥感在农业遥感领域有着不可替代的作用,而其中农田遥感有明确客观的观测对象,即耕种的田地。农田是生产农作物的土地,生产的粮食是基础性的国家战略资源,因而农田监测则是保障粮食安全的根基所在。而利用遥感技术来监测作物生长,加强作物生长田间管理,是提高农作物产量的重要环节。

温度是影响农作物生长的关键因素,以农田温度监测为例,热红外遥感技术是获取农田温度的重要手段,而目前国际上已有的多种地表温度产品的空间尺度多为千米级,难以实现对我国广泛存在的行间播种模式的精确监测。而未来借助于无人机监测的手段,能够极大提高热红外数据的空间分辨率,通过合成卫星与无人机的影像数据,提供数米甚至厘米级别的农田温度产品,有利于研究更小尺度研究区域的农田生态系统,在农田的干旱监测,蒸散发估算以及作物估产等方面大有用处。

其次是作物的氮磷钾含量水平,通过无人机高光谱和偏振观测,可以得到氮磷钾的不同比率,为施加农肥提供指导。同时,中国化肥使用率约为1/3,比西方高水平农业化肥使用率低1到2成,这将导致更大的土地化学污染。利用无人机遥感监测,可以较大降低农业土地的化学污染。

3.6 公众安全与宣传

无人机在公共安全领域的应用主要是提供了一种轻便,隐蔽且高效的工具,在确保工作人员人身安全的同时,能够得到最有价值的线索和情报。例如,针对大地震发生后城镇交通系统、通信系统破坏严重甚至中断,次生灾害多发等情况,无人机航拍可以获得有序高效的建筑物破坏等级、遇难或受伤或被困人员地点分布、滑坡体塌方、道路破坏分布等专题图件,为现场救援任务展开与决策提供技术支持。其次,可将无人机及时获取的灾情信息和救灾进展在第一时间向社会公布,产出无人机航拍路线及现场等图件,让社会公众及时了解灾情分布和救灾行动,安抚群众,消除谣言及猜测引发的不安。无人机也能根据社会公众的实际应用需求开展一些切合实际的工作,服务于社会公众。

中小型短程无人机特别适合公共安全领域的应用。例如,发生群体性事件时,小型无人机能发挥快速响应、空中机动灵活的优势。同时在加装空投装置后,小型无人机还可以进行特殊物品的投放,如播散传单、投放紧急物品等。无人机技术作为应急救援工作的新兴高科技手段,代表着中国灾情获取和损失评估的先进水平。它不仅可以为救灾工作服务,在减灾知识科普宣传方面也同样可以起到不可替代的作用。面向不同科普对象,通过对实际地震航拍的数据提取相关要素,进行归类分析建模,成为减灾知识科普宣传的新形式。

4、未来跨越

略

5、结语

略

- 说明:文章略有删减