智斗疫情 测绘在行动:哨兵1号A星监测火神山、雷神山医院地表形变

为抗击疫情,更快速、有效地解决医疗救治问题,武汉市决定建设武汉火神山医院与武汉雷神山医院。

2020年1月23日,武汉市决定建设武汉火神山医院——于2020年2月2日正式交付。

2020年1月25日,武汉市决定建造武汉雷神山医院——于2020年2月8日交付使用 。

如此快速的建设,地质基础至关重要。工作组采用哨兵1号A星运用合成孔径雷达干涉技术分别对两个医院的地表形变进行了监测和分析。

01

火神山医院

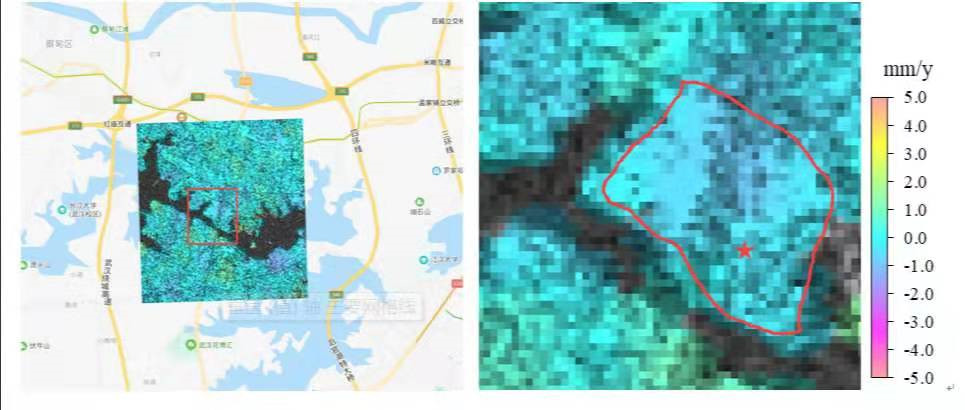

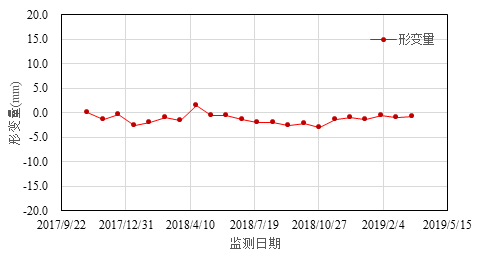

工作组采用哨兵1号A星(分辨率20m×5m)对火神山医院建设前的地表稳定性进行了分析,对该区域2017年11月至2019年3月期间内的24景哨兵1号A星数据进行了基于时序合成孔径雷达干涉技术的地表形变监测,结果表明,该区域未见明显的表面沉降或位移信号(16个月内的形变幅度在3mm之内),说明火神山医院的地基稳定,可以支持快速、高强度的施工。

图 火神山医院区域地表形变速率图

图 火神山医院(30.529437°N, 114.080811°E)地表形变历史

02

雷神山医院

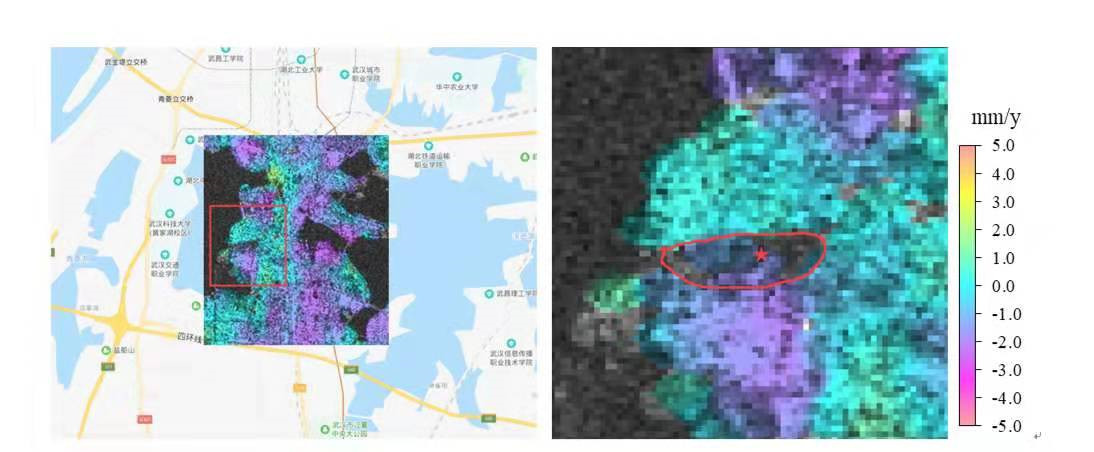

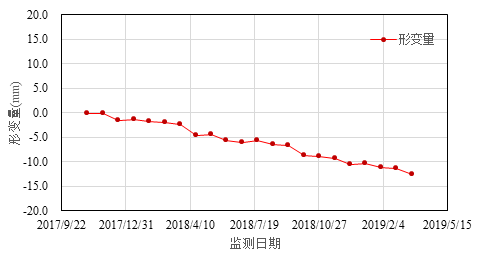

采用哨兵1号A星(分辨率20m×5m)对雷神山医院建设前的地表稳定性进行了分析,对该区域2017年11月至2019年3月期间内的24景哨兵1号A星数据进行了基于时序合成孔径雷达干涉技术的地表形变监测,结果表明,雷神山医院在2017年11月至2019年3月期间的雷达干涉信号失相干,为该区域人为活动和施工建设所致,其周边地区均有不同程度的地表沉降信号,年沉降速率介于5~10mm/年,推测为该区域在2017年至2019年的军运村、地铁等设施的施工建设引起。

图 雷神山医院区域地表形变速率图

图 雷神山医院以南区域(30.431582°N, 114.283956°E)地表形变历史

哨兵1号A星运用合成孔径雷达干涉技术分别对火神山医院、雷神山医院的地表形变进行了监测和分析,此地质基础的分析为医院的快速、高强度施工提供了数据理论支撑。“中国速度”,奠基在我国愈加先进的航空遥感技术之上!

“哨兵”系列卫星是欧洲哥白尼(Copernicus)计划[之前称为“全球环境与安全监测”(GMES)计划]空间部分(GSC)的专用卫星系列,由欧洲委员会(EC)投资,欧洲航天局(ESA)研制。“哨兵”系列卫星主要包括2颗哨兵-1卫星、2颗哨兵-2卫星、2颗哨兵-3卫星、2个哨兵-4载荷、2个哨兵-5载荷、1颗哨兵-5的先导星——哨兵-5P,以及1颗哨兵-6卫星。

关于“哨兵一号”

- 哨兵-1卫星是高分辨率合成孔径雷达卫星,采用“意大利多用途可重构卫星平台”(PRIMA),尺寸3900mm×2600mm×2500mm,发射质量约2300kg(包括130kg燃料),设计寿命7.25年,燃料可维持寿命12年。其姿控系统采用三轴稳定方式,姿态控制精度为每轴0.01°。电源分系统(EPS)带有2副太阳电池翼,每副由5块太阳电池板组成,寿命末期平均功率为4.8kW,锂离子电池容量为324A·h。

- 哨兵一号卫星采用太阳同步轨道,轨道高度693km,倾角98.18°,轨道周期99min,重访周期12天。星上数据存储容量为900Gbit(寿命末期),测控链路采用S频段,上行链路数据传输率为4kbit/s,下行数据传输率为16kbit/s、128kbit/s和512kbit/s;数传采用X频段,数据传输速率为600Mbit/s。此外,哨兵-1卫星还装载了一台激光通信终端(LCT),为光学低轨-静止轨道通信链路。激光通信终端基于“陆地合成孔径雷达-X”(TerraSAR-X)卫星的设计,功率2.2W,望远镜孔径135mm,通过“欧洲数据中继卫星”(EDRS)下行传输记录数据。

- 哨兵一号携带的C频段合成孔径雷达由阿斯特留姆(Astrium)公司研制,它继承了“欧洲遥感卫星”(ERS)和“环境卫星”上合成孔径雷达的优点,具有全天候成像能力,能提供高分辨率和中分辨率陆地、沿海及冰的测量数据。同时,这种全天候成像能力与雷达干涉测量能力相结合,能探测到毫米级或亚毫米级地层运动。该合成孔径雷达的C频段中心频率为5.405GHz,带宽0~100MHz,峰值功率为4.368kW,脉冲持续时间5~100μs,脉冲重复频率1000~3000Hz;其天线质量为880kg(约占卫星发射质量的40%),尺寸为12.3m ×0.84m。星上合成孔径雷达有4种操作模式:条带模式(SM)、干涉测量宽幅模式(IW)、超宽幅模式(EWS)、波模式(WV)。