测绘名人堂(七):陈俊勇院士

引言

测绘是门古老的学科,在中国源远流长。自夏禹治水“左淮绳,右规矩,载四时,以开九州,通九道”,中国测绘便已初具规模。从先秦到民国,历代统治、战事运筹、疆域划分、水利建设、交通运输等大计筹划,都靠测绘资料了解国情和认识世界。但由于历史原因,我国的测绘科学渐渐落伍于世界测绘科技发展水平。新中国成立以来,一代代测绘人筚路蓝缕,栉风沐雨,开拓创新,锐意进取,将我国测绘事业从瘠弱发展至强大。从最初的大平板、三脚架、小笔尖,到今天的航空摄影测量飞机、无人机俯瞰大地,各类移动测量系统扫描地面……广大测绘工作者以“板凳甘坐十年冷”的耐心和决心,潜心科研,攻坚克难,成功研制出全数字摄影测量工作站、高精度定位芯片、倾斜摄影相机等大批技术装备,取得了一大批具有国际先进水平的科研成果。如今,我国测绘科技整体水平已跻身世界先进行列,一些领域达到国际领先。

“只步为尺测乾坤,丹心一片绘社稷”,本栏目将重点介绍测绘学科领域做出杰出贡献的院士(学部委员),正是他们负重前行,披荆斩棘,用理想凝聚力量,用信念铸就坚强,带领一代代测绘人砥砺前行。他们是一面光荣旗帜,是时代的楷模,激励着青年学者和莘莘学子以他们为榜样砥砺前行。

陈俊勇

1981年获奥地利格拉茨技术大学科学技术博士学位。国际大地测量协会(IAG)副主席,国际大地测量和地球物理联合会(IUGG)执行局执委。1991年当选为中国科学院学部委员(院士)。国家测绘局科技委员会主任、《测绘学报》主编。曾任国家测绘局总工程师、局长、中国测绘学会理事长。

一

陈俊勇先生简介

陈俊勇,大地测量学家,1933年5月16日生于上海,籍贯浙江宁波。1960年毕业于武汉测绘学院。在几何大地测量、卫星大地测量、地球重力场参数计算、地球动力学及结合卫星大地测量资料对中国参考椭球定位等方面进行了深入研究。推导的世界“1980年大地参考系”全套参数计算公式被国际组织IUGG采用至今。主持推算和提供中国首次民用地心坐标转移参数。主持1975年和1992年珠穆朗玛峰高程计算工作。主持建立国家GPS网,主持计算中国2000大地水平面,在建立和完善我国三维地心坐标基准、重力测量基准、经度基准、消除精密水准测量系统误差、航测检定场、长度野外检定基线等测绘基准方面作出贡献。曾获省部级科技进步奖一等奖6次。

陈俊勇

二

学无止境、勤耕不追

1.精进不休,竿头直上

陈俊勇先生自16岁起就参加工作。1960年,他从武汉测绘学院天文大地测量专业毕业后, 留校任教并担任我国著名大地测量学家叶雪安教授的助手,1964 年参加全国第一次研究生入学统考,考取了叶雪安教授的研究生。陈俊勇先生在这教学、科研和学习三者兼有的岗位上,努力工作,刻苦学习。

30岁的他已在学术上崭露头角:主编了《主题与微分公式》、《天文大地网平差》等教材,执笔撰写了叶雪安主编的《大地测量学(下卷)》,在《测绘学报》上发表了他的第一篇论文。

陈俊勇先生在防灾科技学院开设学术讲座(图源:防灾科技学院学生会)

1974 年,国家测绘总局选拔陈俊勇先生到北京总局测绘研究所工作,他负责国家测绘总局卫星多普勒定位技术的引进和研究工作,在我国较早引进了卫星多普勒技术。1973年至1974年,他利用绝对和相对大地水准面发表了我国的首次地心坐标转换参数的研究成果,这一成果在 1976年由国家测绘总局正式转发全国使用。1970年至 1977年,他结合现代卫星大地测量资料,对我国可能采用的椭球参数和定位方案做了详尽的研究,为日后形成我国自己的“1980西安坐标系”作出了贡献。

1994年,为了专心做自己熟悉的专业技术工作,陈俊勇先生主动辞去了局长一职。“无官一身轻”的他,把更多时间和精力放在了研究测绘科学技术,以及如何利用测绘科学技术为国家建设提供服务上。

他组织各方面力量,开始了GPS广域差分系统 (WADGPS) 的研究和试验,努力建立统一的国家级的GPS实时动态定位服务系统。该项目的研究成果具有重要的社会价值和巨大的经济价值,为我国正在开展的建立国家级的统一的广域GPS差分系统的可行性论证提供了科学依据,因而获得部委科技进步一等奖。

研究和主持建立我国第一个GPS连续工作站网和国家GPS的A级与B级网,这为建立我国三维地心坐标基准做出了贡献;研究和主持建立我国新一代大地水准面(CQG2000),覆盖中国陆海全部国土,精度和分辨率比原有大地水准面提高一个量级;为消除国家一等水准测量成果的系统误差,研究和提出一系列措施,以消减垂直折光、日月潮汐等引起的系统误差,经过近十年实践,效果显著;对中国建立新一代重力测量基准、经度基准、航测检定场、长度野外检定基线等方面的基准工作也做出了贡献。

2.报效国家的第一批测绘博士

1978年,陈俊勇先生参加了新时代的首次全国出国研究生会考。虽然从获得批准到赴考只有几天时间,但由于他从未间断业务和外语学习,因而在上千名考生中脱颖而出,以优异的成绩被国家选送到奥地利格拉茨技术大学卫星大地测量专业留学,师从国际著名教授林纳、莫里茨和迈塞尔。

陈俊勇先生目睹我国测绘科学技术与西方国家的差距,更是加倍努力,夜以继日地学习先进的科学文化知识,立志回国后提高我国的测绘科技水平。在外留学期间,他在奥地利、联邦德国、意大利、法国等国家的一级测绘刊物和学报上发表多篇论文。他还在莫里茨教授指导下,推导出了“1980大地参考系”整套参数计算公式,被国际大地测量学与地球物理学联合会(IUGG)承认,通过决议采用至今。这标志着中国人首次进入了为全球测量参考基准提供数学基础的行列。

1981年,他以优异的成绩完成学业,获科学技术博士学位,成为新中国成立以来测绘界的第一位博士。陈俊勇先生在这时满怀对祖国和亲人的思念,踏上了回国的旅程。回到原工作单位——国家测绘总局测绘科学研究所后,他便运用在国外学到的知识,全身心地投入到他所热爱的科学研究工作中。

后来,陈俊勇先生先生出任测绘局总工程师。在1982年中央国家机关进行机构改革之时,他进入了国家测绘局新的领导班子。从此他和那一辈测绘人一起团结奋斗,作出了一项又一项新的业绩,成为继续发展我国测绘科技事业的当之无愧的带头人。

3.推动我国大地测量发展

1982年,陈俊勇先生被任命为国家测绘局总工程师,后于1985年晋升为国家测绘局局长。在执掌国家测绘局期间,陈俊勇先生做了很多开创性的工作,为我国测绘行业的后续发展打下良好基础。

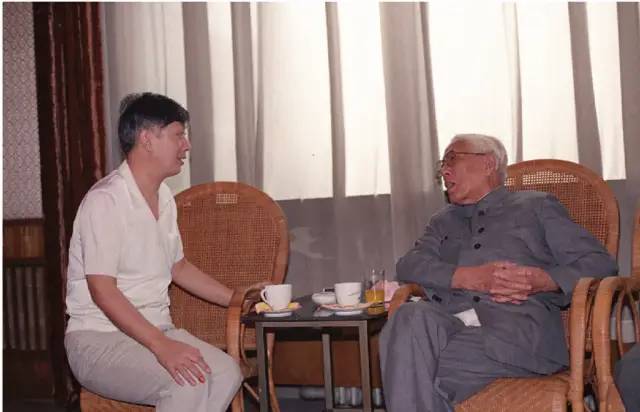

1988年,陈俊勇先生与中国科学院院士、著名流体力学家、理论物理学家周培源(右)交流

1983年-1985年,陈俊勇先生提出并积极推进施测我国新一代高精度“1985重力基准网”,彻底改变了我国重力基准落后的面貌,使我国重力基准精度提高了近两个数量级。在他的推动下,我国于1985年建成了第一个野外标准长度基线检定场。

1990年,陈俊勇先生着手改善我国高程基准,研究了若干技术措施,修改国家一等水准测量规范,提出缩短视距、提高视线的新外业作业规范,经过多年实践,证明这项修改提高了一等水准测量观测精度。期间,陈俊勇先生还通过国际合作,提出和建立了中国第一代连续运行(卫星定位服务)参考站(GPS CORS)。

同时,为了适应中国经济迅速发展的迫切需求,陈俊勇先生亲自主持制定了地图数字化方案,动员国家局系统的各级力量,采用电子扫描和人工读数同时并举的土洋结合方法,用不到两年的时间,完成了全国1:100万数字地形模型(DTM)的第一期任务。

1988年,陈俊勇先生(右三)在泰国参加联合国测绘会议

4.主持珠峰高程计算

而自1975年起到2005年的三十年时间里,陈俊勇先生也与珠峰结缘,在国家的支持下,他先后多次参与测绘珠峰高程,丈量了这座世界的最高峰!

1975年1月,国务院、中央军委一声号令,登顶测量珠峰战斗打响。经时任国家测绘局科教处处长刘凤秀的推荐,陈俊勇先生担任珠峰高程计算组组长。在中国科学院院士、大地测量专家陈永龄教授的指导下,陈俊勇先生带领珠峰高程计算组运用大地测量的理论和方法,军民协作,日以继夜,精确地完成了这项令世人瞩目的珠峰高程计算工作。

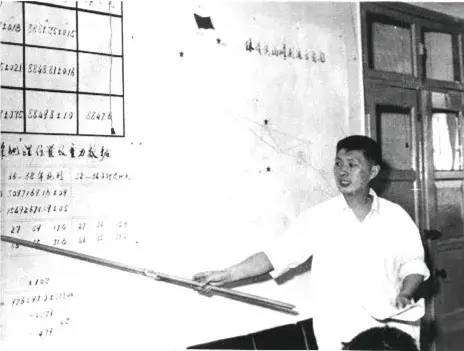

1975年,陈俊勇先生主持珠峰高程计算

1975年7月23日,新华社向全世界公布:世界历史上第一次精确测量了珠峰的岩面高度——8848.13米。

1992年、1998年和1999年,在陈俊勇先生领导和组织下,国家测绘局与意大利、美国以国际合作方式多次从珠峰的南(尼泊尔)北(中国)二个方向对珠峰高程及其毗邻地区进行了复测,并采用了GPS、激光测距等现代测量技术,同时配置天文、三角、重力、水准、高空气象探测等测量方法,提高了珠峰高程测量的精度。

三

学无止境,勤耕不缀

陈俊勇先生担任国家测绘局总工程师、局长期间的工作很忙,但陈俊勇先生始终没有放弃对专业的学习和钻研。自1983年起,陈俊勇先生连续十二年被选为国际大地测量协会(IAG)第一分部秘书、主席、IAG副主席等。1991年,陈俊勇先生被选为中国科学院学部委员(院士)。

2006年1月,测绘院士访问南极

(左一为陈俊勇院士,左二为宁津生院士,左三、左四为李德仁夫妇,右一为许厚泽院士)

他获得过部委科技进步一等奖,研究成果获全国科学大会奖,国家科技进步二等奖,部委级科技进步一、二等奖多项,何梁何利科技奖,除此之外发表专著10部,其中《卫星多普勒定位》(测绘出版社,1982),《地面参照系定向理论基础》(测绘出版社,1988),《地面参照系的现代定向理论和地球自转运动》(测绘出版社,1991)等,曾获国家和部委级优秀科技图书一、二等奖。在国内外发表论文150余篇。