测绘名人堂(十二):王家耀院士

引言

测绘是门古老的学科,在中国源远流长。自夏禹治水“左淮绳,右规矩,载四时,以开九州,通九道”,中国测绘便已初具规模。从先秦到民国,历代统治、战事运筹、疆域划分、水利建设、交通运输等大计筹划,都靠测绘资料了解国情和认识世界。但由于历史原因,我国的测绘科学渐渐落伍于世界测绘科技发展水平。新中国成立以来,一代代测绘人筚路蓝缕,栉风沐雨,开拓创新,锐意进取,将我国测绘事业从瘠弱发展至强大。从最初的大平板、三脚架、小笔尖,到今天的航空摄影测量飞机、无人机俯瞰大地,各类移动测量系统扫描地面……广大测绘工作者以“板凳甘坐十年冷”的耐心和决心,潜心科研,攻坚克难,成功研制出全数字摄影测量工作站、高精度定位芯片、倾斜摄影相机等大批技术装备,取得了一大批具有国际先进水平的科研成果。如今,我国测绘科技整体水平已跻身世界先进行列,一些领域达到国际领先。

“只步为尺测乾坤,丹心一片绘社稷”,本栏目将重点介绍测绘学科领域做出杰出贡献的院士(学部委员),正是他们负重前行,披荆斩棘,用理想凝聚力量,用信念铸就坚强,带领一代代测绘人砥砺前行。他们是一面光荣旗帜,是时代的楷模,激励着青年学者和莘莘学子以他们为榜样砥砺前行。

王家耀

中国测绘学会测绘学名词审定工作委员会副主任委员、中国人民解放军军事地理学会理事会(四五届)学术顾问、中国测绘学会(第七八九届)理事、全国高等学校测绘类专业教学指导委员会委员。2001年当选为中国工程院院士。

- 王家耀院士简介

王家耀,男,1936年5月15日出生于湖北省武汉市。1961年毕业于中国人民解放军测绘学院,1999年担任解放军信息工程大学测绘学院博士生导师;2001年当选为中国工程院院士;2017年担任河南时空大数据产业技术研究院院长。

长期从事地图学理论、数字地图制图、军事地理信息系统和军事测绘信息栅格等方面的研究,带领的团队完成了战略、战役和战术三个层次的军事地理信息系统研制任务,并得到广泛应用。《地图制图数据处理的模型方法》提出了模型方法是地图制图的重要科学方法等观点,为现代地图学开拓了新的研究领域。

王家耀院士

- 厚积薄发 锲而不舍

1936年5月15日,王家耀院士出生于湖北省汉阳县一个农民家庭。时值日本帝国主义侵略中国,民族危亡之际,出生于农村贫困家庭的他,小学只读了2年。尽管 “三百六十行,行行出状元”,但就当时的国情来看,正如王家耀院士所言:“在农村不读书就要受人欺负,对于那时的我来说,读书是改变自己命运的唯一途径。” 边干农活边学习,是王家耀院士儿时就习以为常的事。最终,通过努力,他从汉阳县新民中学考上一所不错的高中,迈出了改变自己命运的第一步。

王家耀院士说,20世纪50年代的高等教育条件不是特别好,有时候教材都没有,大学时期,自学能力的培养必不可少。他认为,“上了大学后,光靠个人思想好,没有专业本领是不行的,没有真本领就无法为国家做事。”

因此,在大学里,王家耀院士丝毫没有松懈,利用好他的“三个笔记本”。第一个笔记本是课堂笔记。第二个笔记本是复习笔记。课后,王家耀院士经常到图书馆自习,通过看参考书来温习课上内容,自己再做一本笔记,对比老师讲的与参考书上说的,如果有不一致的地方,做好记录并标注。第三个笔记本则是针对考试时专用的复习笔记。大学时光让他体悟到,学习必须要善于由少到多,再由多到少,厚积薄发,不断收获、感悟。

学生时代的王家耀院士

- 开启测绘新时代

01

用脚丈量祖国河山为地图学打造理论基础

1970年,解放军测绘学校在武汉复建,文革下放的王家耀院士终于回到渴望已久的岗位。但是他又面临着新的问题,“文革”中教学仪器设备严重匮乏,图书馆成了一座空房,他远离专业也已经有五年多时间。在这种条件下,王家耀院士用三个月的时间完成了教材的编写。但是仅仅一本完全不能满足教学,于是王家耀院士萌生了著书的念头。为了编写出适合中国地图教学的书籍,他和同事们开始了数年的长途跋涉,还原一个真实的世界到地图上。这绝非简单的事情,对王家耀院士和他的制图团队来说,大江南北考察是工作的常态,究竟走过多少地方,他们已经记不清了,不论多么辛苦,王家耀院士却认为这是国家的事业,是党的事业,一切都是值得的。最终《地貌及其综合》、《制图综合》两部书,分别于1972年、1975年出版,对当时中国地图制图专业、测绘部队提供了急需的理论指导,至今,这两部书的理论基础仍未过时。

02

从手工制图到计算机制图的划时代超越

1970年时,我国还沿用着原始的手工制图模式,而国外该学科已进入计算机时代。面对科学技术的飞速革新,是亦步亦趋,还是超前思维?时任教研室负责人的王家耀院士与教研室同行很快达成了共识:选择创新,着眼超越。

王家耀院士看到了手绘制图的局限性,传统制图方法是一种手工劳动,周期很长。这样不管是对于军事应用,还是对于国民经济或其他应用,都存在于滞后性,有可能地图出来后实际已经发生了变化,王家耀院士决心实现计算机制图这一变革。

1973年,王家耀院士立即决定选派刘光运前往南京学习计算机应用,当时最大的困难就是如何编程,如何利用计算机来实现这个功能。庞大的设备,昂贵的费用使王家耀院士有一种刀尖上行走的紧迫感。从1974年开始,王家耀院士和他的团队就开始行走在计算机制图的进程中。1978年,中国历史上第一幅计算机地图出炉,开启了中国地图新时代。1979年,王家耀院士担任地图制图系讲师,在学院和专业系领导的带领下,他与同事一起开创了中国第一个计算机地图制图专业,同时由他筹建的实验室也初具规模,这成为了从纸质地图至数字化地图,建立各种地理信息系统的一个里程碑。

03

发展时空大数据与智慧城市

为全面推进我国大数据发展和应用,加快建设数据强国,河南大学建立河南省时空大数据应用产业技术研究院。王家耀院士担任任院长。该研究院的成立,标志着我国时空大数据产业技术研究有了创新基地。

王家耀院士在2019山东省地理信息产业大会上提到,“地理信息产业一定要走出去,不能完全依赖政府部门,要充分走向市场,适应市场需求,必须要用新理念、新思维、新方法,一切为了服务,要有大数据、互联网、人工智能思维。”王家耀院士还表示,目前智慧城市缺乏一个核心,各家有各家的平台,甚至一个城市有好几个“大脑”,各地、各部门不同的建设标准不仅造成重复建设、资源浪费,也使后期应用落地面临各种难题。时空大数据,可以成为智慧城市的核心。智慧城市是个非常复杂的系统,要从顶层设计和分项目设计理清脉络,这需要比较长时间的调查研究过程,但必须要有决心和魄力去做,要有执行力贯彻上层政策。同时,业内也希望能有相关政策出台,牵头政产学研一体化,基于时空大数据平台做出最顶层设计,发布智慧城市的统一标准规范。

王家耀院士对中国智慧城市和时空大数据的发展起到了强有力的推动作用。

04

笔耕不辍,著作等身

“我现在还有几本书在写”,王家耀院士说。从第一本书出版至今,他已经前前后后出版学术著作和教材十余部,可谓著作等身,其中3部先后获得了全国高校测绘类优秀教材一等奖。他还发表学术论文150余篇。

在他众多著作中,其中有2本较为特殊——分别是1972年和1975年主编的《地貌及其综合》和《制图综合》。这两本书的内容以哲学思想为指导,形成了独有的思想体系。在《地貌及其综合》一书中,王家耀院士运用“对立统一规律是宇宙的根本规律”这一基本的哲学观点,分析地貌形成发展的基本动因、地貌的形态特征及其等高线表达和综合,形成了“地貌形成与发展的基本动因-基于基本动因的基本地貌形态(外在表现)-基本地貌形态的等高线表达和综合”这样一种提出问题、分析问题和解决问题的总思路。在《制图综合》一书中,首先按照对立统一的观点,提出制作地图为什么要进行制图综合的问题,接着加以分析,然后综合起来,指明问题的性质,提出解决问题的办法——制图综合,为中国地图科学的发展做出了巨大贡献。

王家耀院士著作

- 三尺讲台 三千桃李

王家耀院士回忆起中学时代时说:“那时,我的老师常常教育我们,‘教师是人类灵魂的工程师,成为人民教师是一件非常光荣的事’。我渴望当一名教师,这个坚定的思想便来源于这时。”

从教60多年来,王家耀院士从指导硕士研究生,到培养博士研究生,再到培养博士后和“领军人才”、“拔尖人才”,为国家培养了一大批高精尖专业技术人才。他们当中,许多成为了领导或学科带头人,遍布地方政府、院校科研单位和军队陆海空院校、研究所、测绘导航一线保障部队等单位。

而作为主要学科带头人,王家耀最先在中国国内创办计算机地图制图、地图数据库建立与应用、地图生产自动化与一体化、地理信息工程等新专业,先后主持创办了中国第一个计算机地图制图专业和军事地理信息工程专业,极大地推动了中国地理信息科学和地图科学的发展。

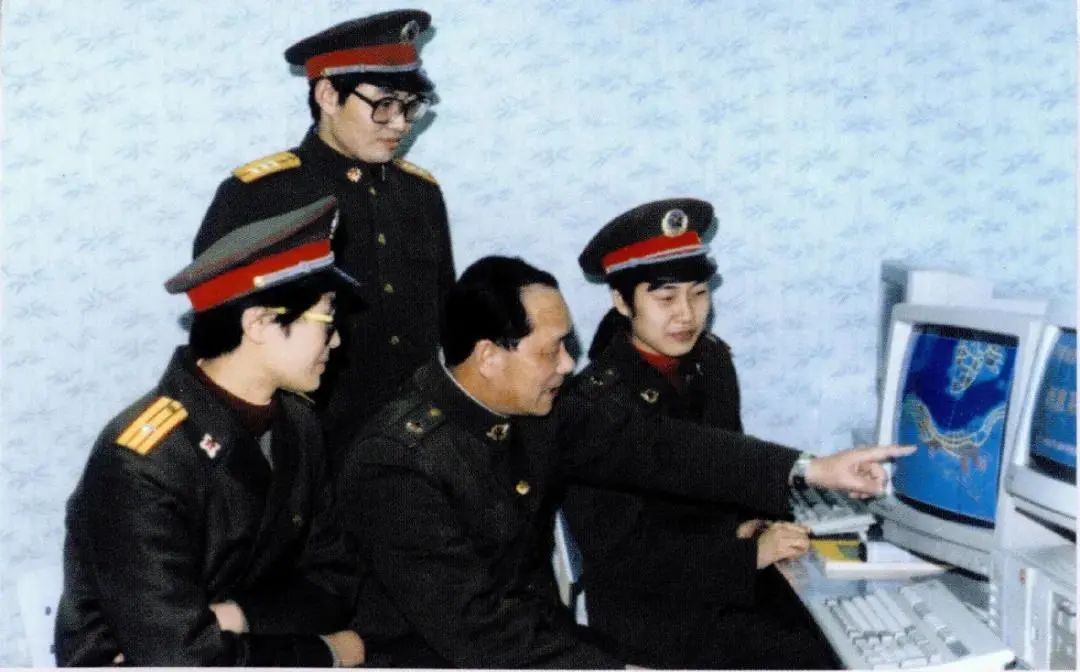

王家耀院士在指导学生

- 寄语青年

在今年的五四青年节,王家耀院士把自己的人生感悟凝练成4点,送给新时代青年人:

其一,把自己的工作融入到国家和党的“大事业”当中,才能创造更大价值。个人的成长是不可能离开团队的,没有团队难成大事,特别是现代工程技术科学研究与实验。个人与团队,犹如小溪与大海,小溪只能泛起破碎的浪花,百川纳海才能激发惊涛骇浪。

其二,三分聪明七分勤奋。这个世界上没有绝对的天才,我们不应该把聪明当作资本,把智商看作是学习成绩好与差的关键。青年人一定要勤奋,只有勤奋,你才能在机遇来临时,从容不迫地把握好它。一个人一辈子会面临很多机遇,勤奋是你能不能抓得住机遇的关键。

其三,登高望远、脚踏实地、尊重科学、开拓创新。唯有“高”方致“远”,唯“立足当下”才能“奋力拼搏”。任何科学都有它自身的规律,我们要有胆有识、有勇有谋,勇于创新大胆干,更要尊重科学不蛮干。

其四,珍惜时间,提高效率。时间是公平的,每个人一天都拥有24小时,关键是这24小时怎么用。“我5年大学只回了2次家,其余时间基本均在图书馆度过;疫情期间,我仍坚持写书,目前已写约20万字。时间是挤出来的,在写书的同时,为了身体着想,我每日还要走1万步。高效利用时间的重要原则之一就是专心,专注做一件事时,效率会更高。”

参考文献:

[1]河南大学牵头组建河南省时空大数据产业技术研究院 王家耀院士任院长 .泰伯网.2017-12-18

[2] 王家耀 .王家耀-河南大学人事处