测绘名人堂(十六):李德仁院士

- 引言

测绘是门古老的学科,在中国源远流长。自夏禹治水“左淮绳,右规矩,载四时,以开九州,通九道”,中国测绘便已初具规模。从先秦到民国,历代统治、战事运筹、疆域划分、水利建设、交通运输等大计筹划,都靠测绘资料了解国情和认识世界。但由于历史原因,我国的测绘科学渐渐落伍于世界测绘科技发展水平。新中国成立以来,一代代测绘人筚路蓝缕,栉风沐雨,开拓创新,锐意进取,将我国测绘事业从瘠弱发展至强大。从最初的大平板、三脚架、小笔尖,到今天的航空摄影测量飞机、无人机俯瞰大地,各类移动测量系统扫描地面……广大测绘工作者以“板凳甘坐十年冷”的耐心和决心,潜心科研,攻坚克难,成功研制出全数字摄影测量工作站、高精度定位芯片、倾斜摄影相机等大批技术装备,取得了一大批具有国际先进水平的科研成果。如今,我国测绘科技整体水平已跻身世界先进行列,一些领域达到国际领先。

“只步为尺测乾坤,丹心一片绘社稷”,本栏目将重点介绍测绘学科领域做出杰出贡献的院士(学部委员),正是他们负重前行,披荆斩棘,用理想凝聚力量,用信念铸就坚强,带领一代代测绘人砥砺前行。他们是一面光荣旗帜,是时代的楷模,激励着青年学者和莘莘学子以他们为榜样砥砺前行。

李德仁先生

李德仁,1939年12月31日出生于江苏泰县,摄影测量与遥感学家。1963年毕业于武汉测绘学院航测系,中国科学院院士、中国工程院资深院士、国际欧亚科学院院士。

01 李德仁先生简介

李德仁先生长期从事遥感、全球卫星定位和地理信息系统为代表的地球空间信息学的教学研究,提出了处理测量误差的可靠性和可区分理论和空间数据挖掘理论。

20世纪80年代,李德仁先生首创从验后方差估计导出粗差定位的选权迭代法,被命名为“李德仁方法”。1985年,提出包括误差可发现性和可区分性在内的基于两个多维备选假设的扩展的可靠性理论,解决了测量学的一个百年难题。20世纪90年代以来,提出地球空间信息科学的概念和理论体系,推进遥感、卫星导航定位系统和地理信息系统(3S)的集成与应用。进入21世纪,倡导和推进中国高分辨率对地观测技术的发展和商业化运营,提出广义和狭义空间信息网格的概念与理论,推进数字地球和智慧地球的建设。

多次获得国家及部委级科技进步奖、全国优秀教材和优秀教学成果奖。

02 朝乾夕惕,躬耕不止

李德仁先生善于思考、敢于质疑,在学生时代他就发现了教材中的一些问题,一个是俄罗斯的无扭曲模型法有死区,另一个是苏联的变换光束测图,他发现并推导出变换光束引起的坐标轴的歪斜。李德仁先生还和几个同学提出用多普勒效应来解决卫星姿态位置的确定并写成了小文章,交给王之卓先生。王之卓先生对这个“不知天高地厚”的学生大加赞赏,自从那时起,李德仁先生与王之卓先生结下了深厚的友谊。

1982年10月,李德仁先生去德国留学,在德国波恩大学的前两周,他把那里的平差软件做了改进。这个软件有过度参数化问题,但经过李德仁先生的钻研,给软件加了约束,解决了这一问题,使软件有了重大改进,克服了过度参数化,提高了精度。

随后,李德仁先生做了一个自动搜索多个粗差的验后方差软件,写成一篇文章交给波恩大学的库普费尔教授。最后该论文提交给1984 年的国际摄影测量与遥感大会,这个成果在王之卓先生的 《摄影测量原理续编》 一书中被称为“李德仁方法”。

1983年5月,李德仁先生前往斯图加特大学,跟着阿克曼教授读博士,阿克曼教授给了几本书让学生看。李德仁先生回去看了之后,对书和文章提了好多意见,指出很多还可以改进的地方。阿克曼非常喜欢能发现他文章中问题的学生,他对李德仁先生说,“尽管你不是博士生资格 (访问学者),中国政府只给你两年的钱,但你可以用这两年的时间做一篇博士论文。我相信你”。在后来的将近一年中,李德仁先生每天早上六点多起床,从宿舍骑车到学校,中午吃食堂,一直工作到很晚才回宿舍。基本上每天都是在机房或办公室推公式、做实验, 做了几百组计算机仿真实验。大概花了不到一年时间,李德仁先生就完成了三百多页的论文,并在毕业答辩中取得了一分加五星的好成绩,这也是斯图加特大学论文得分的最高纪录。

03 开拓创新,兴我家邦

当李德仁先生在信中告诉妻子自己马上要答辩时,妻子写道:你已经老大不小,快45岁了。几十年来你一直在学习,一直在花国家的钱。你还不如一头牛呢,到现在都没挤出一点奶来,现在到了该回国“挤奶” 的时候了。李德仁先生也表示自己学到本事就是要给国家做贡献的。

回国后,李德仁先生成就斐然。他主持设计了我国第一颗民用测绘卫星“资源三号”,可生成1:50000正射影像和数字表面模型实现大区域(1000-2500km2)无控制点测图。他与龚健雅院士合作开发了三代地理信系统软件GeoStar,GeoGlobe和GeoSmart,在全国和全球数字城市与智慧城市建设中广泛应用。他还提出了3S集成理论与算法体系,支撑了移动测量、无人机巡检系统等诸多应用。

在疫情发生后,李德仁先生更是主动请战,为疫情防控提供技术支持。在火神山医院建设中,他提出用珠海一号高光谱遥感卫星监测火神山旁边的湖水有没有受到污染,又用了中国的高分3号卫星和欧洲的哨兵号高分辨率雷达卫星对火神山和雷神山医院进行地质环境的雷达分析,分析火神山地质环境的稳定性和有没有发生形变,并用卫星照片为医院建设提供数据支持。李德仁先生的重点实验室和立得公司合作制造了几款机器人,可以给医生和护士送东西、送饭,和智能消毒。在这次抗击疫情逐步转入复工复产过程中,李德仁先生还用夜光遥感分析了全国各地区复工复产的进度,并及时向国家发改委报告。

多年来,李德仁先生在科技创新上身体力行,他那孜孜不倦的工作干劲和忘我的奉献精神,来源于对党和国家的无限忠诚,对祖国科学事业的无比热爱!

李德仁先生为武汉加油

疫情期间李德仁先生指导开展雷达干涉测量研究

04 春风化雨,教导有方

在德国和阿克曼教授的相处中,李德仁先生认识到,要想成为一个成功的教授,就必须看清学科发展方向,带动更多的同学科和跨学科行家特别是年轻人去攻关,自己则主要是对项目研究制定好方向和路线。把中国的科研从个人劳动变成团队工作,这是非常重要的变革。

同时,李德仁先生认为,作为老师、学生,首要任务就是埋头做好学问,不说空话,不抄文章,不偷软件。一个人只有在具备广博知识的前提下,才能在科研中具有战略眼光,提炼出新的思想。他一再强调,要创造一流学科、攻克技术难题,必须自主地去思考问题,必须有自己创新的思路,而要做到这一点,首先就要打好基础,这个基础就是要学会做人,要掌握专业知识。

1985年从德国留学回国后,李德仁先生为本科生开设3门课,为研究生开设1门课,还编写了3本教材。无论工作多忙,李德仁先生都坚持亲自上讲台授课。由李德仁先生等6位院士和4位教授联合主讲的大一专业基础课《测绘学概论》,是武汉大学最受学生欢迎的课程之一,2007年入选国家级精品课程,2012年被列入国家级精品视频公开课。

六院士合影

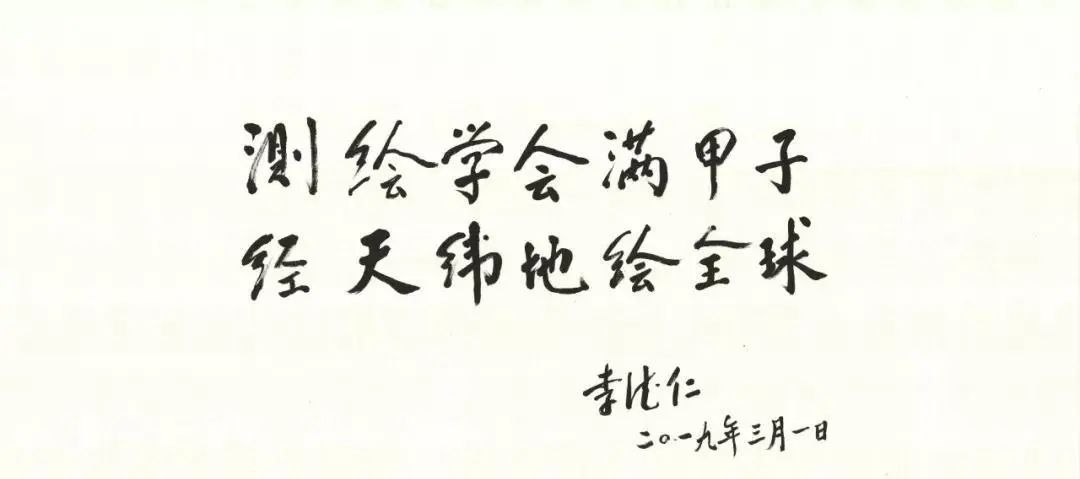

李德仁先生为中国测绘学会题词