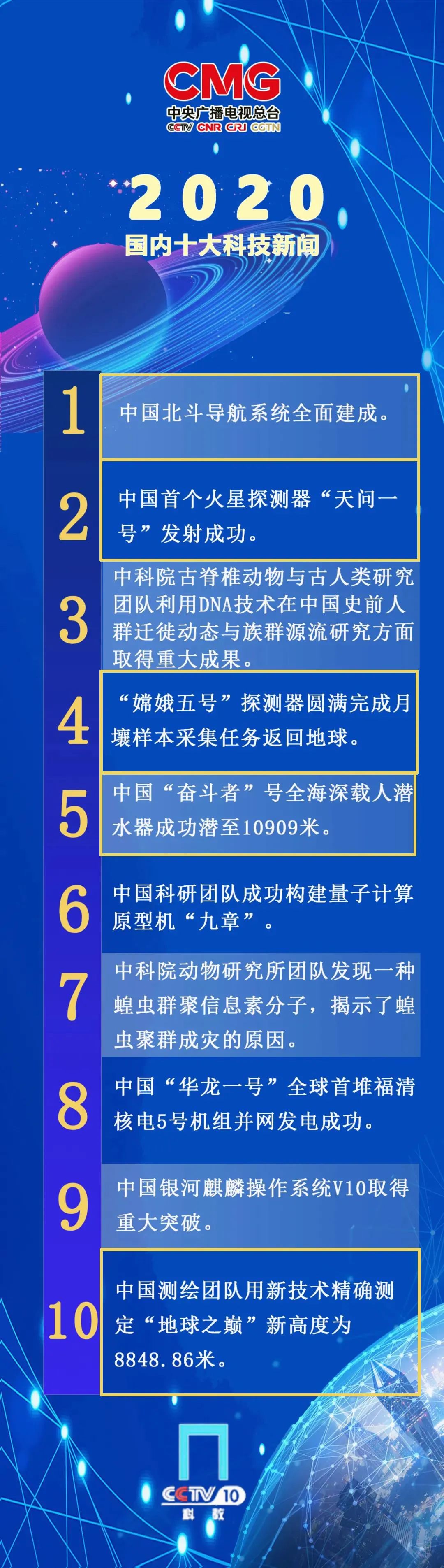

行业动态:嫦娥五号探月回归——盘点2020国内十大科技新闻中的测绘科技(三)

2020年国内十大科技成果中,与测绘科技相关的占了一半。北斗导航系统建成、天问一号远巡火星、嫦娥五号上九天揽月,采集月壤、“奋斗者”号下五洋捉鳖,深潜万米、珠峰最高精度下新高程的测定,无一不彰显着新时代下测绘学科为国计民生、科技事业带来的发展与贡献。

▼

敢上九天揽月,谈笑凯歌还!

嫦娥五号携带月球样品成功返回地球,是40多年后,再次有人类航天器重返月球并采回样品。对中国和全球航天界,这都是一项巨大的科学成就。

历经23天,嫦娥五号闯过地月转移、近月制动、环月飞行、月面着陆、自动采样、月面起飞、月轨交会对接、再入返回等多个难关,成功携带月球样品返回地球。这项任务需要非常精确的控制,技术难度很高。

高难度落月任务

北京时间2020年12月1日23点11分左右,嫦娥五号探测器的着陆器、上升器组合体成功实现在月面预定区域软着陆。在历经主动减速、快速调整、悬停避障、缓速下降等阶段后,着陆器、上升器组合体最后稳稳地落于预选着陆区,成为我国第三个成功实施月面软着陆的探测器。成功着陆后,着陆器在地面控制下进行持续约2天的月面工作。

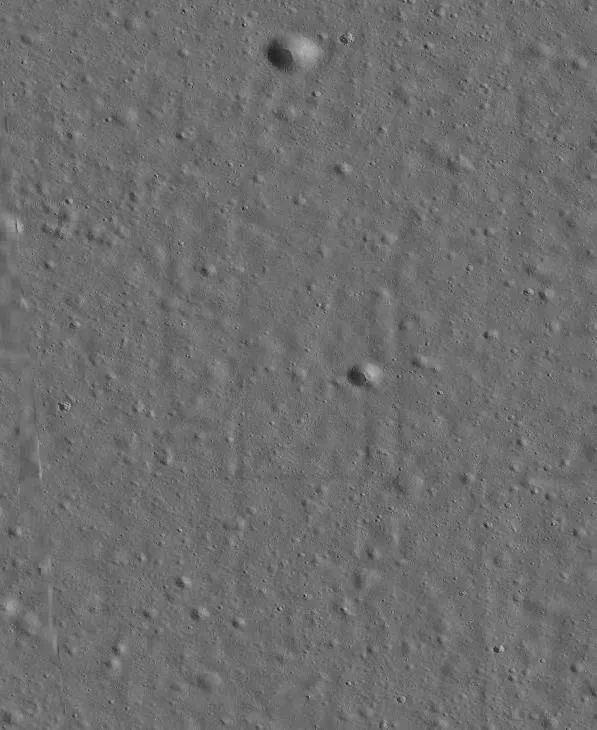

嫦娥五号着陆区附近1.5米高分辨率三维地形

由同济大学测绘学科童小华教授领衔的“航天测绘遥感与深空探测研究团队”,多年自主研究的遥感空间信息可信度理论方法,突破了航天探测场景静态要素可信度量、航天器实时动态数据可信处理和海量遥感空间数据产品可信评估难题,实现了激光三维遥感测量的质量提升。其技术方法为嫦娥五号激光三维成像系统在极短成像时间条件下实现量测级探测精度提供了重要支撑,以高可信度探测出威胁安全软着陆的月石月坑障碍。

相较于此前的嫦娥三号、四号任务,嫦娥五号任务对于探测器着陆点的位置精度和平整度有空前高的要求:着陆区域内应没有太高的凸起,没有太深的凹坑,坡度也要符合任务要求。在落月时,探测器在飞到距离月面100米时悬停,激光三维成像敏感器在悬停时提供月面着陆区的精确三维图像,选定着陆点实现“精避障”;最终着陆于月球正面风暴洋的吕姆克山脉以北地区。

测量雷达打造飞天观测第一双眼

在长征五号运载火箭带着焰尾拔地而起的几分钟内,23所两部固定式脉冲测量雷达快速采集着火箭的飞行信息,确保指控中心能第一时间掌握全局,做好安控。

这是雷达测量的第一棒。从点火的那一刻开始,23所探测雷达像两双“鹰眼”,紧盯火箭飞行。这两部测量雷达主要用于运载火箭发射上升段的外弹道测量,为发射场指控中心实时提供火箭距离、方位、俯仰等精确坐标信息和径向速度数据,一旦火箭飞行出现偏移轨道的状况,即刻就能发现。

因为不受雨雪台风等天气因素影响,在火箭飞行观测的初始阶段,雷达测量扛起了大梁。测量雷达先后圆满完成长征七号、长征五号首飞等数十次飞行任务,为嫦娥五号飞行保驾工作奠定扎实基础。

微波雷达确保月壤采样安全转移

依托首次月壤采样返回任务,二院25所交会对接微波雷达首次实现月球轨道应用。25所自主研制的月球轨道交会对接微波雷达,是实现月球轨道交会对接和月壤转移的关键设备,用于嫦娥五号轨道器和上升器之间相对位置与相对姿态的精确测量,同时实现双向空空通信,引导两个航天器最终实现月球轨道交会对接,保证月壤采样安全转移。

不同于地球轨道交会对接,微波雷达在月球轨道交会对接是远距离测量的唯一手段,也是保证上升器在环月轨道和轨道器对接并把月壤样品转移到轨道器的关键。

火箭发射后,微波雷达随嫦娥五号探测器飞行约7天到达月球轨道,随后雷达主机及天线随轨返组合体环月飞行,应答机主机及应答机天线随着上组合体落月完成月壤采样。之后上升器从月面起飞进入环月轨道,开始月球轨道交会对接。微波雷达在交会对接阶段工作,从约100km处开机工作,为导航控制分系统提供轨道器与上升器间的相对运动参数,同时进行双向空空通信,直至对接机构捕获锁定上升器,将上升器中的月壤样品和容器转移到返回器。

嫦娥五号的成就再次告诉世界,中国已成为航天大国。40多年来,全球航天领域科学家一直希望能更深入地研究月壤,相信嫦娥五号的成功能帮助他们解答困惑。