观天测海 逐梦深蓝——记测绘学院参与“中山大学”号首次科考设备验收航次

海洋强国战略是国家重大战略之一。中共十八大以来,以习近平同志为核心的中共中央高度重视海洋事业发展,把建设海洋强国融入“两个一百年”奋斗目标。习近平同志在党的十九大报告中指出:“坚持陆海统筹,加快建设海洋强国。”我国是一个陆海兼备的发展中大国,建设海洋强国是全面建设社会主义现代化强国的重要组成部分。

海洋测绘是实施国家海洋发展战略的前瞻性、基础性和公益性事业,是海洋开发管理、权益维护、防灾减灾和科学研究等的先导和基础。开展海洋基础测绘,全面准确掌握海洋基础地理信息,是实现海洋强国的重要保障和坚实基础。

2021年6月26日,“中山大学”号海洋综合科考实习船正式交付。“中山大学”号是目前国内设计排水量最大、综合科考性能最强的海洋综合科考实习船,排水量6880吨,续航力15000海里,具备全球航行能力。同年11月21日,“中山大学”入泊珠海高栏港烽火海洋码头,正式投入使用。

前期备航

为保障“中山大学”号科考船海洋测绘设备的顺利验收,测绘学院师生一行八人于2021年12月15日前往珠海高栏港开展备航。标定小组由李刚、陈鹏飞和杨萌三位助理教授负责高精度基准的观测和分析,对多个传感器平台间的相对偏移,通过全站仪精密工程测量进行标定。无人机测试小组由张书航助理教授带队,验证在船体磁场与晃动条件下无人机平稳起飞和降落技术。

海洋重力仪与DGPS仪器的偏差标定

无人机海洋低空遥感平台测试

试航航次

中山大学海洋科考中心于2021年12月22日至27日组织了首次科考设备验收航次。我院冯伟教授、张书航助理教授、燕兴元助理教授、黄继锋工程师和极地研究中心汪彬、刘小宾和黄东丰工程师等一行七人参加了该航次的科考任务。参加本次试航的成员共计95人,包括船员、中山大学大气科学学院、海洋科学学院、地球科学与工程学院和测绘科学与技术学院等涉海院系师生,中山大学附属第五医院、江南造船厂、厦门国贸、北京劳雷、青岛水德和北京安达兴创等技术保障队伍。

测绘学院和极地研究中心参航人员合影

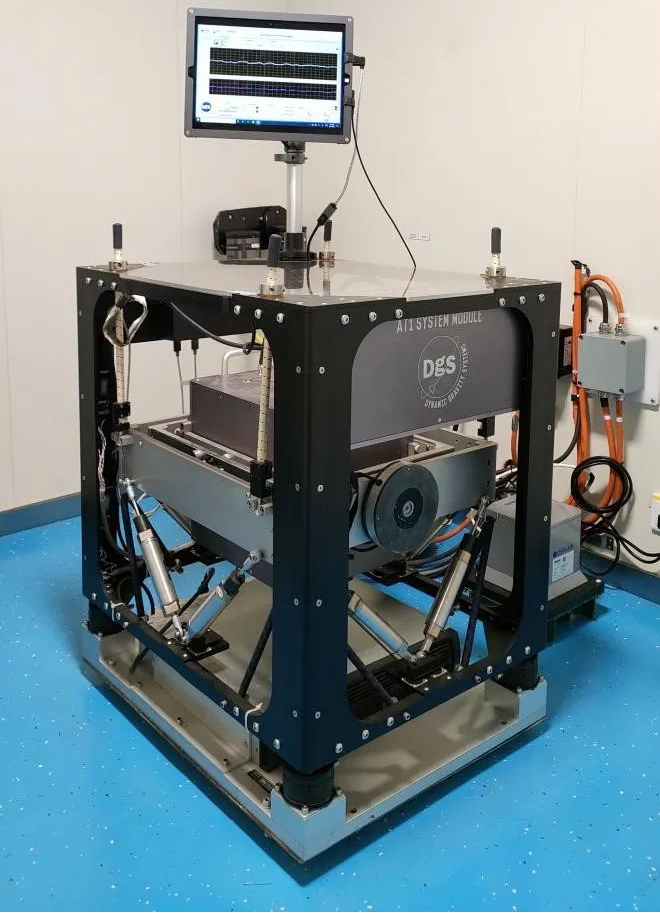

海洋重力仪作为海洋地球物理观测的核心仪器,通过对其资料的分析可获取海洋地质构造信息和海底地形信息。此外,通过联合分析卫星重力、海洋重力、航空重力和地面重力资料,可实现高精度重力场建模和海陆高程基准统一,为陆海统筹的海洋环境监测和海洋经济发展提供基础保障。本次试航,学院冯伟教授等对“中山大学”号搭载的高精度海洋重力仪开展了重力观测与比对工作。

重力仪

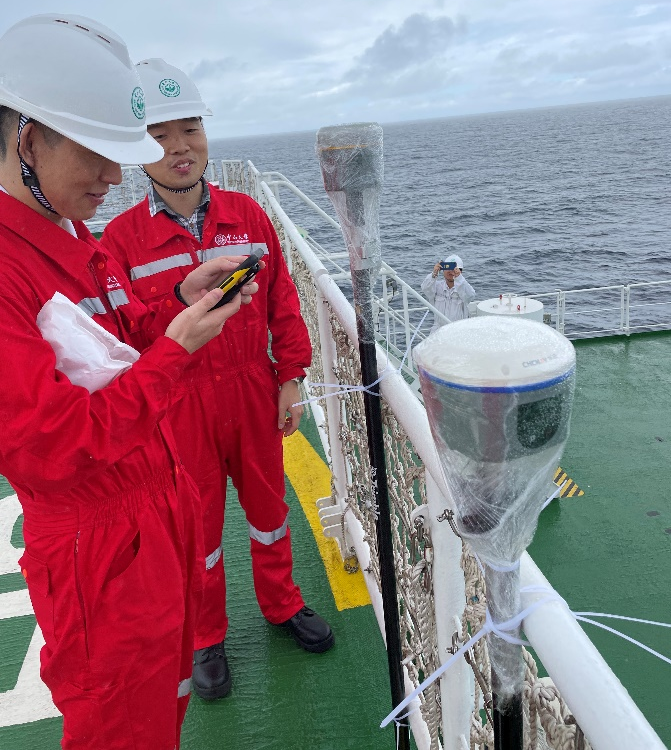

GNSS设备为高精度重力仪、多波束海底地形测绘和科考船导航定位提供绝对的时空基准。“中山大学”号搭载了DGPS设备,提供航行和作业过程的导航定位,其精度优于0.5 m,为了获取高精度的仪器平台位置,需要搭载高精度的GNSS设备来进行辅助。本次科考航次,测绘学院燕兴元助理教授和黄继锋工程师采用华测移动测量型接收机,在部分航段采集了北斗二/三号、GPS、Galileo和GLONASS卫星观测数据。通过事后自主解算,获取了导航卫星精密轨道和精密钟差产品,并采用动态精密单点定位技术解算获取了高精度的科考船航线绝对位置。

开展GNSS接收机动态高精度测量作业

航行过程中某8小时的平面坐标和大地高

张书航助理教授开展无人机船上移动起降试验,并基于该平台拍摄了“中山大学”号的“工作照”。船的晃动及海风给无人机船载起降带来了较大挑战,对于未搭载精准定位和追踪设备的消费级无人机而言,手动操作起降是较好的选择,并且在起降过程中关闭无人机的视觉引导功能。

张书航助理教授开展无人机起降实验

无人机拍摄的中山大学号远海作业照

无人机拍摄的中山大学号夜航照片

党建专题

2021年12月24日晚,“中山大学”号科考试航航次临时党支部在会议室开展了一次组织生活,会议由临时党支部书记海洋科学学院刘岚同志主持。会议重温了习近平总书记关于海洋经济发展的一系列重要论述。参会成员从各自专业角度出发,分析了目前我国海洋科考存在的问题,并针对将来科考任务规划及国内外合作等内容开展了热烈讨论。经过讨论和学习,党员同志深刻认识到海洋对我国经济和科技发展的重要性,坚定了服务国家海洋强国发展战略的使命与担当。

临时党支部海洋专题学习与讨论

科普报告

本次试航开展了三次科普讲座活动,共九场海洋专题科普报告。涉海学院的多位老师从海洋科考的发展历程、科考经历和科研进展等方面作了科普报告。我院冯伟教授讲述了如何为地球“量体重”,结合自身的科研经历介绍了重力测量的发展历程,及其在海平面变化监测、海底地形反演和水循环等方面的研究进展。

重力测量科普报告