大地测量与导航团队基于深度学习的高频重力场建模取得新进展

1 研究背景

高精度的高频重力场对重力数据处理、大地水准面解算、地球动力模型构建和高程基准统一等具有重要意义。残差地形建模(RTM)技术基于正演模型解算高频重力场,其本质是采用谱域法、空域法或融合法解算万有引力公式。然而这些方法存在级数发散和计算效率低等问题。因此,如何解决级数发散问题并提升计算效率对高频重力场解算具有重要意义。

2 研究介绍

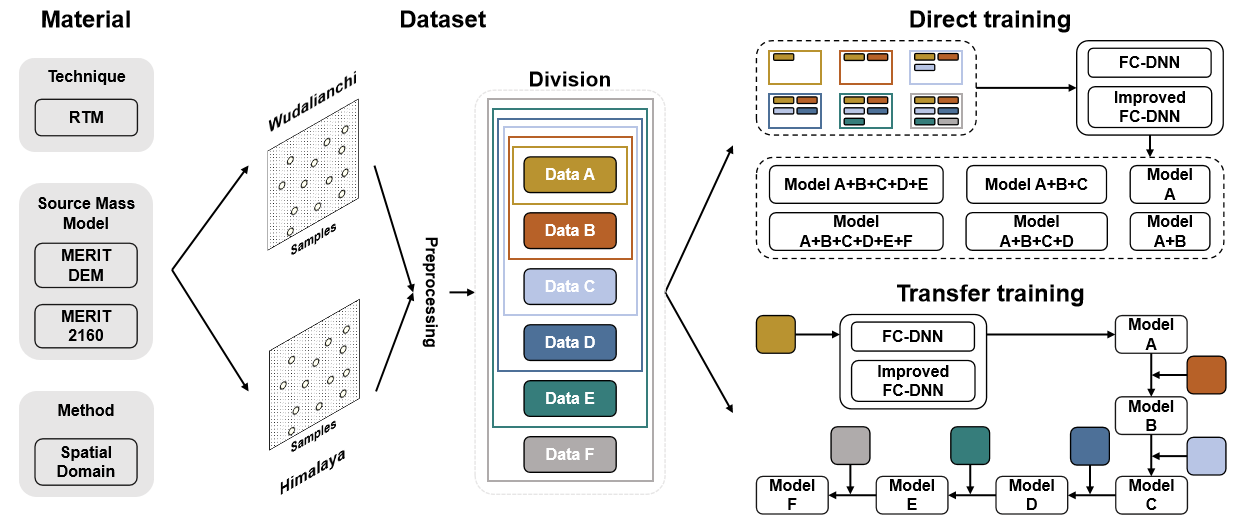

为了提高重力场解算效率,本研究将深度学习方法引入地形重力场建模领域,构建了一个使用均方误差作为损失函数的全连接深度神经网络(Fully Connected Deep Neural Network, FC-DNN)模型。为了进一步提高FC-DNN的解算精度和泛化能力,根据地形与重力异常之间的结构相似性和相关性,提出了基于地形信息的新正则化方法,改进了损失函数,构建了Improved FC-DNN模型,并使用直接训练、迁移训练两种策略,分别在五大连池和喜马拉雅两个区域进行实验研究(图1),验证本研究所构建模型的应用性能,包括解算精度、计算效率和泛化能力。

图1 实验流程

研究表明,FC-DNN模型和Improved FC-DNN模型在五大连池区域和喜马拉雅区域均达到mGal级的解算精度(图2-3)。在计算效率方面,网络的训练时间均不超过1小时,解算20万个点的计算时间不到4秒,相较于使用传统计算方法Terrain Gravity Forward(TGF)解算20万个点需耗时约77小时,效率提升了万倍以上。在泛化能力方面,在五大连池区域和喜马拉雅区域分别进行了11组实验,Improved FC-DNN的测试集精度均优于FC-DNN精度,并且地形越复杂,Improved FC-DNN改进的效果越明显,从平原到山地Improved FC-DNN的精度提高了7%-21%。

图2 FC-DNN和Improved FC-DNN计算的五大连池区域重力异常与真值间的误差分布

图3 FC-DNN和Improved FC-DN计算的喜马拉雅区域重力异常与真值间的误差分布

3 研究意义

本研究提出将深度学习方法引入地形重力场建模领域,并通过实验研究表明,选择合适的超参数和设计合适的网络组件,深度学习方法可显著提高RTM重力场建模的效率并达到mGal级精度。本研究所采用的正则化方法、迁移策略和实验设计思路,可为基于深度学习的重力场建模研究提供参考与借鉴。

4 发表信息

该研究成果于近期在《IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing》期刊上发表。中山大学测绘科学与技术学院大地测量与导航团队硕士研究生张宝玉为论文第一作者,团队杨萌副教授、钟敏教授为通讯作者,团队冯伟教授、蒋弥教授、燕兴元助理教授为论文合作作者。该研究得到了国家自然科学基金(42104083)、国家重点研发计划项目(2022YFC2204601)和“精密重力测量”国家重大科技基础设施的支持。

原文信息:https://ieeexplore.ieee.org/document/10672527

引用格式:B. Zhang, M. Yang, W. Feng, M. Jiang, X. Yan and M. Zhong, "RTM Gravity Forward Modeling Using Improved Fully Connected Deep Neural Networks," in IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, vol. 62, pp. 1-11, 2024, Art no. 5926911, doi: 10.1109/TGRS.2024.3456812.

第一作者:First Author

张宝玉,中山大学测绘科学与技术学院2022级硕士研究生,主要研究方向为基于深度学习的地球重力场建模。

通讯作者:Corresponding Author

杨萌,副教授,硕士生导师。2020年获得慕尼黑工业大学天文与物理大地测量学博士学位。主要研究方向为重力场建模、多源数据融合理论和方法、行星重力场反演、海洋重力场等理论、方法与应用研究。

钟敏,教授,博士生导师。1990年毕业于中国科学院测量与地球物理研究所固体地球物理专业。主要研究方向为卫星重力、地球自转以及气候变化的理论和应用研究。