科研动态 | 卫星重力观测助力识别全球水文骤旱、量化长江流域蒸散发的研究取得系列新进展

中山大学测绘科学与技术学院大地测量与导航团队博士研究生白鸿炳(第一作者)在全球水文骤旱与长江流域蒸散发研究领域取得系列新成果。识别水文骤旱研究成果于2025年7月发表于遥感领域权威期刊《Remote Sensing of Environment》,中山大学测绘科学与技术学院钟敏教授和冯伟教授为共同通讯作者,中国地质大学(武汉)钟玉龙副教授为合作者。量化流域蒸散发变化研究成果于2025年2月发表于水文领域一流期刊《Journal of Hydrology》,钟敏教授和钟玉龙副教授为共同通讯作者,冯伟教授、中国科学院地理科学与资源研究所马宁副研究员、中国地质大学(武汉)孔冬冬副教授、吴云龙教授以及北京师范大学毛玉娜助理研究员等为合作者。

全球水文骤旱演变特征

一、研究背景

传统干旱通常具有缓慢发展的特征,而骤旱则表现出突发性强、发展迅速的特点(可在数周内形成),对生态系统和社会经济造成严重威胁。当前基于气象指标(如SPEI)和土壤湿度的监测方法存在明显局限,难以准确捕捉陆地水储量(TWS)的快速亏缺这一核心水文特征。随着TWS日尺度数据的发展,建立基于TWS的骤旱识别框架具有重要的科学价值,可为完善全球干旱预警系统提供新的技术支撑。

二、论文简介

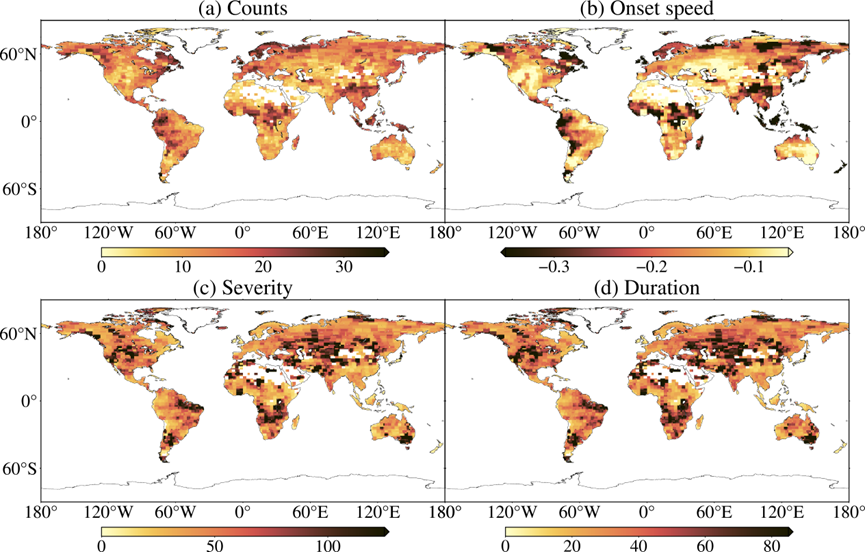

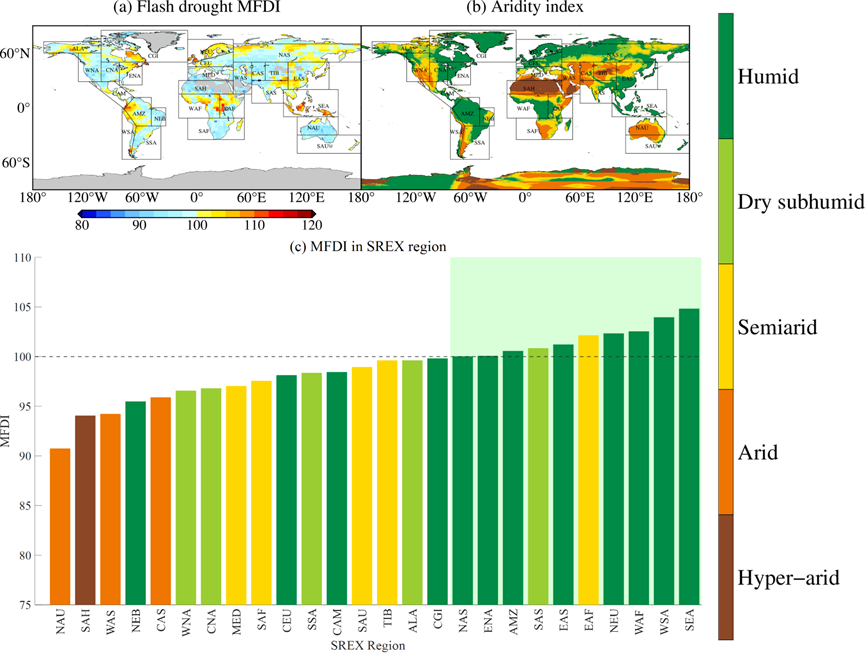

本文基于卫星重力观测资料和降水重构方法,成功构建了日尺度陆地水储量变化数据集,提出了一种候尺度的水文骤旱识别框架,并据此分析了过去40年全球水文骤旱的时空演变特征及其主要驱动因素。研究的主要发现包括:(1)全球水文骤旱热点区域主要集中于湿润与半湿润气候带(图1、图2)。在10个热点区中,北欧(NEU)、北亚(NAS)、东南亚(SEA)和南亚(SAS)区域的骤旱事件呈增强趋势,亚马逊(AMZ)、西非(WAF)和东非(EAF)区域则呈现减弱趋势,其余区域在研究期内未表现出显著变化。

图1 1979-2018年全球水文骤旱指标的空间分布:(a)骤旱频次;(b)爆发速度;(c)严重程度;(d)持续时间

图2 骤旱综合指数(MFDI)的空间分布(a)、干湿指数与气候分区(b)以及IPCC SREX区域MFDI统计(c)

(2)在骤旱发生阶段,降水、气温和太阳辐射等驱动因子起主导作用,其中气温的贡献率普遍高于降水。随着骤旱进入加剧与恢复阶段,土壤湿度和相对湿度等影响因子对骤旱演变的调控作用逐渐增强。(3)全球超过48%的骤旱会演变为长期干旱,这一现象在植被生长季尤为显著。北美中西部、南美东北部、非洲南部及中亚等地区,超过60%的骤旱会转化为长期干旱事件。

三、研究意义

本研究突破了传统气象和土壤湿度指标的局限,为理解骤旱的水文过程提供了新视角。研究成果不仅完善了骤旱的理论认知,其构建的评估框架也可直接应用于全球骤旱预警系统,为水资源管理和灾害防控提供科学依据,对应对气候变化下的极端水文事件具有重要实践价值。

原文信息:Bai, H.(白鸿炳), Zhong, Y.(钟玉龙), Zhong, M.(钟敏), Feng, W.(冯伟), 2025. A GRACE-based framework for tracking flash drought hotspots and spatiotemporal evolution. Remote Sensing of Environment 328: 114893. Doi:10.1016/j.rse.2025.114893.

原文链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0034425725002974?dgcid=coauthor

长江流域蒸散发长期演变规律

一、研究背景

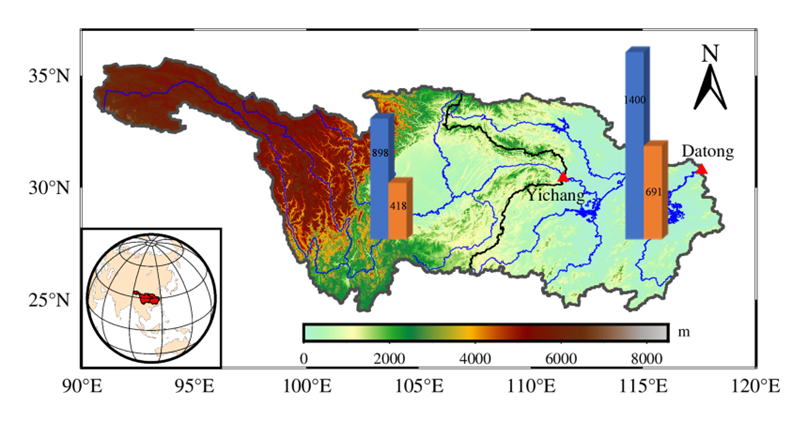

蒸散发(ET)作为连接土壤-植被-大气系统的关键水文过程,其动态变化直接影响全球水-能-碳循环。传统基于GRACE重力卫星的水平衡方法受限于观测时段(2002年至今),难以揭示长期气候变化背景下的ET演变规律。本研究以长江流域为案例(图3),采用降水重构方法,结合实测气象数据,计算了长江流域近40年的蒸散发变化,为深入理解蒸散发与气候变化的关系提供了重要的科学支撑。

图3 长江上游及中游流域。蓝色和橙色柱分别表示多年平均的降水和径流量(mm)

二、论文简介

本文以长江上游(宜昌以上)和长江中游(宜昌至大通段)为研究区域,基于实测降水径流和重构的日尺度陆地水储量变化数据,采用水量平衡方法系统研究了长江中上游流域1980-2022年蒸散发量的变化特征及其驱动因素。研究的主要发现包括:

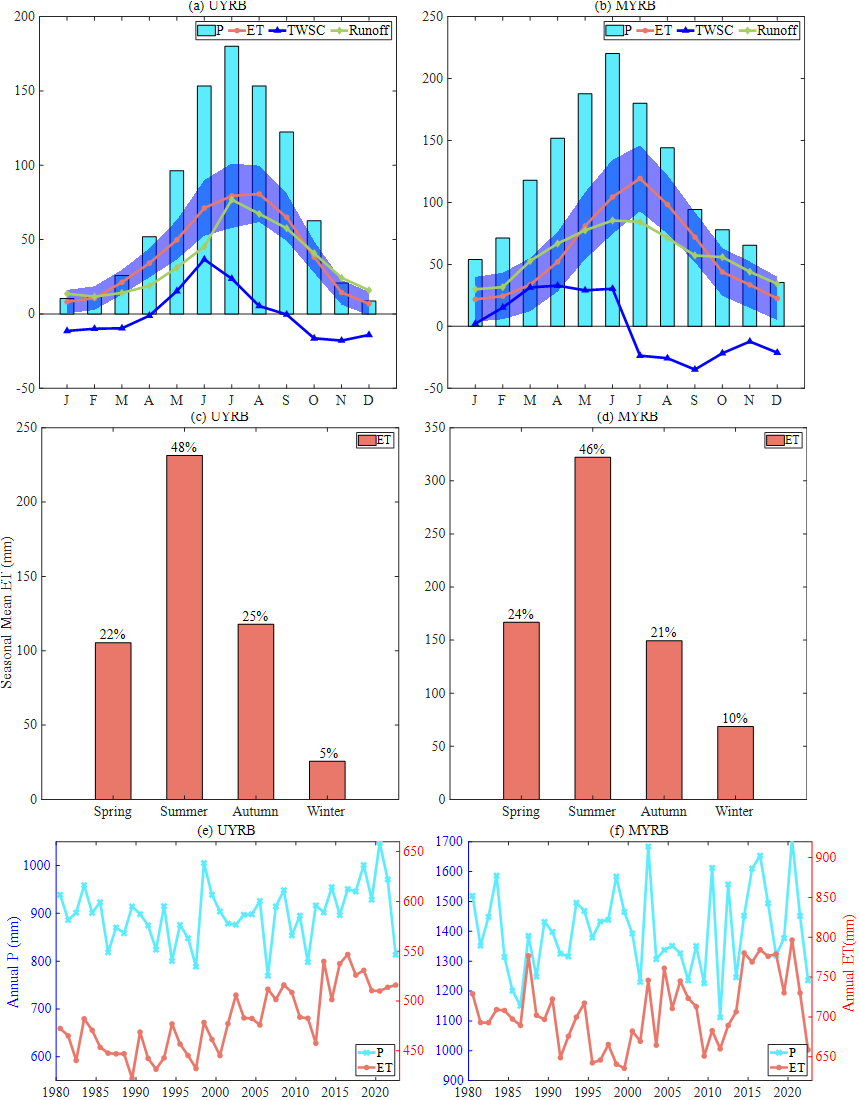

(1)长江上游(UYRB)蒸散发量在6-9月间变化平稳,8月达到峰值,长江中游(MYRB)的蒸散发量则在7月达到峰值(图4)。两个流域的蒸散发峰值均滞后于降水和径流峰值约一个月,体现了水文过程对蒸散发的调控作用。季节分布上,夏季蒸散发占年总量约50%,春秋季节占比20%-25%,冬季占比最低,不足10%。

图4 研究期内长江上游、中游月平均降水、径流、蒸散发与TWSC(a,b)、季节平均蒸散发(c,d)与年蒸散发(e,f)

(2)通过BEAST方法检测发现,长江上、中游蒸散发均呈现“下降-上升-下降”的三阶段变化趋势,但各流域变化幅度与持续时间存在差异。前两阶段(持续15-20年)因时间尺度充分平滑年际波动,形成稳定趋势性变化,而第三阶段(2015年后)时间跨度仅7-8年,其下降趋势易受年际波动干扰,稳定性有待更长期观测验证。驱动机制分析显示,早期(第一阶段)蒸散发下降主要由降水减少主导,虽然植被覆盖与温度上升产生正向作用,但水分供应不足成为关键限制因子。21世纪以来的上升阶段则主要归因于温度显著升高,其中上游还受到太阳辐射增强和植被覆盖增加的正向驱动。

三、研究意义

本研究突破了GRACE卫星观测数据的时限约束,构建了更长期的流域水循环数据集,揭示了水文过程对气候变化的非线性响应机制。研究成果为长江流域水资源管理和生态保护政策的制定提供了科学依据,具有重要的理论价值和实践指导意义。

原文信息:Bai, H.(白鸿炳), Zhong, Y.(钟玉龙), Ma, N.(马宁), Kong, D.(孔冬冬), Mao, Y.(毛玉娜), Feng, W.(冯伟), Wu, Y.(吴云龙), Zhong, M.(钟敏), 2025. Changes and drivers of long-term land evapotranspiration in the Yangtze River Basin: A water balance perspective. Journal of Hydrology: 132763. Doi:10.1016/j.jhydrol.2025.132763.

原文链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022169425001015