科研动态 | 中山大学遥感科学与技术学院极地与海洋遥感团队在2016-2023年高分辨率北极冬季冰间水道遥感监测中取得新进展

1. 研究背景

冰间水道是当浮冰在洋流和风的共同作用而形成的海冰中的线状裂缝,包含海水和薄冰。它是北冰洋冬季海洋到大气热通量释放的重要窗口。冰间水道的观测可加深对北极海-冰-气相互作用机制的理解及增强对北极海冰预测能力,具有重要的科学意义。冰间水道宽度变化范围较大,从数米到几十公里不等,其中窄小水道数量众多。然而,目前公开的北极冰间水道长时序遥感观测数据集空间分辨率较低,使得观测结果存在较大的不确定性。

图1 北极海冰与冰间水道(图片来源于网络)

2. 研究内容

本研究基于深度学习模型,利用Sentinel-1影像构建了空间分辨率为40 m,2016-2023年冬季北极冰间水道的遥感观测数据集,分析了北极冰间水道时空变化特征及精细化尺度下的水道宽度分布,并探究了冰间水道年际变化与大气、海冰参数的关系。

3. 研究结果

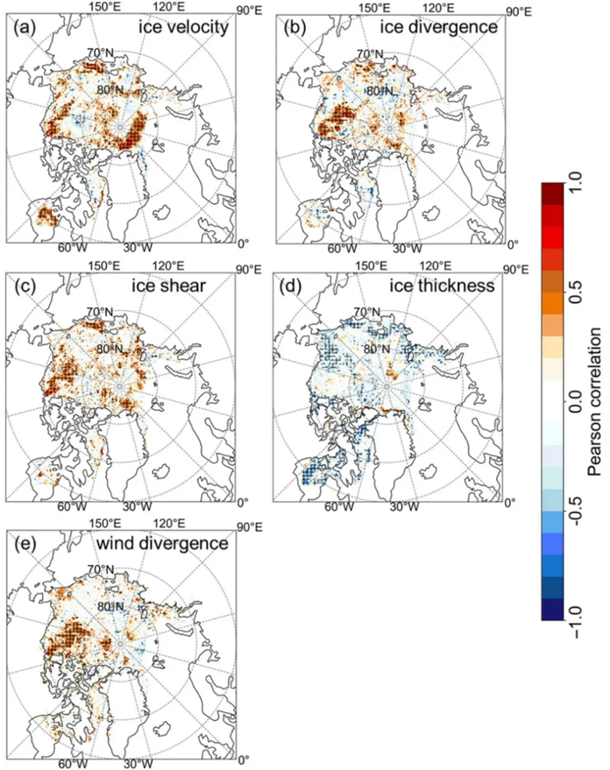

本研究数据集能够较好地反映北极冰间水道的空间分布特征和时序变化特征,这些分布和变化与大气和海洋强迫作用结果相符,并与其他北极冰间水道数据集结果具有较好的一致性。同时,北极冰间水道的月变化与海冰漂移变化一致。

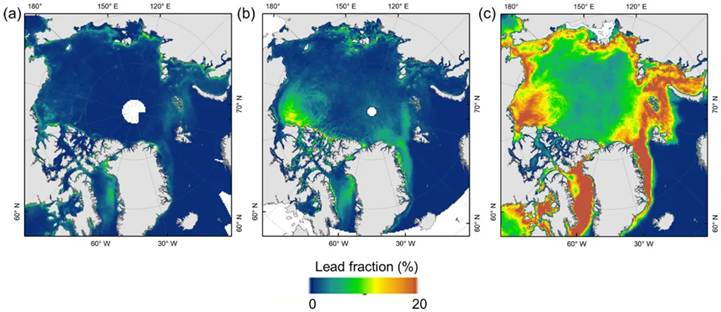

图2 北极地区2016—2020年1月至4月期间的冰间水道平均面积占比分布图,分别来自(a) 本研究结果,(b) Li等研究结果以及 (c) Willmes等研究结果

图3北极冰间水道月面积占比与大气、海冰参数的相关性

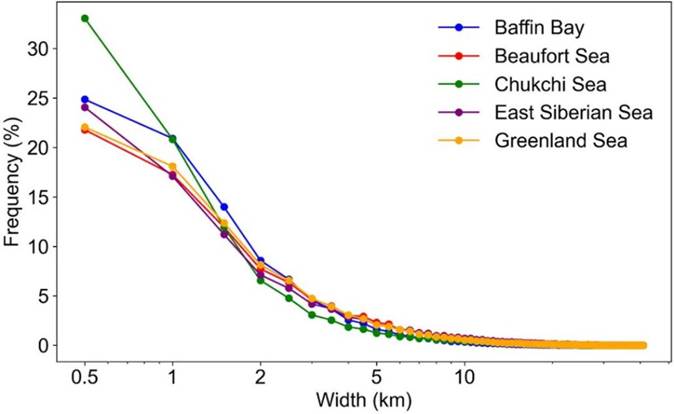

本研究进一步利用该高空间分辨率水道数据集分析了北极冰间水道的宽度分布特征,结果显示冰间水道宽度分布服从幂律函数,与前人的研究一致。其中,北极冬季宽度小于1 km的冰间水道约占总数的一半。该研究结果说明了基于高分辨率数据对冰间水道进行监测的必要性。

图4 2016—2023年冬季巴芬湾、波弗特海、楚科奇海、东西伯利亚海和格陵兰海不同宽度水道的月平均出现频率

该研究提供了基于遥感数据的长时序高分辨率北极冬季冰间水道数据集,填补了极地海冰的关键观测空白。研究有助于深化对北极冰间水道时空变化及其宽度分布特征的认识,为气候变化研究提供支持。

4. 发表信息

研究成果于2025年8月27日以“High-resolution Arctic sea ice lead variations during wintertime (2016–2023) from SAR observations”为题预出版于《Advances in Climate Change Research》。中山大学遥感科学与技术学院极地与海洋遥感团队博士研究生陈诗怡(现为国家卫星气象中心工程师)为文章第一作者,团队核心成员骨干惠凤鸣教授为文章通讯作者,团队首席科学家程晓教授、团队张智伦博士后等为文章的合作者。该研究得到了国家重点研发项目(2023YFC2809102)和德国研究基金会SFB/TRR 172(AC)3‒Arctic Amplification (268020496)项目的支持。

论文全文链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1674927825001856