专业科普:什么是遥感?

“遥感”一词首次见于美国地理学会在1962年主办的一次有关环境遥感的学术讨论会上。

遥感一词来自英文remote sensing,其含义为“遥远的感知”。广义的理解,遥感泛指一切不直接接触目标物和现象的远距离探测,包括对电磁场、力场、机械波(声波、地震波)等的探测。狭义的理解,遥感是指应用探测仪器,在不与被测目标相接触的情况下,从远处把目标的电磁波特性记录下来,通过分析,揭示出物体的特征性质及其变化的综合性探测技术。(李德仁 等 ,《摄影测量与遥感概论(第二版)》,测绘出版社)

遥感是一种远离目标,通过非直接接触而判定、测量并分析目标性质的技术。

对目标进行信息采集主要是利用了从目标反射或辐射的电磁波。此外重力和磁也作为信息采集手段而加以利用,这些都包含在广义的遥感之中。

接收从目标中反射或辐射的电磁波的装置叫遥感器(remote sensor),照相机及扫描仪等即属于此类。此外,搭载这些遥感器的移动体叫做遥感平台(platform),如现在使用的飞机及人造卫星等。遥感这一词汇是20世纪60年代在美国创造的技术用语,它是用来综合以前所使用的摄影测量、像片判读、地质摄影而提出来的,特别是1972年,随着第一颗地球观测卫星Landsat的成功发射而迅速得到普及。(日本遥感研究会 编,刘勇卫 译,《遥感精解(修订版)》,测绘出版社)

名词链接

平台:某一套硬件或软件的设计基础。通过它,人们可以开发新的硬件、软件或开展工作。装载传感器的平台叫遥感平台。现代遥感平台有气球、飞机、人造地球卫星和载人航天器等。

传感器:接收、记录目标物电磁波特征的仪器。

遥感的工作过程:遥感的关键装置是传感器。传感器接收地面物体反射或辐射的电磁波信息,并以影像胶片或数据磁带的形式记录下来,传送到地面接收站;地面站对遥感信息进行处理和判读分析,并进行野外实地验证;最后得出遥感影像,为资源勘探、动态监测和规划决策服务。

遥感影像:遥感影像由成千上万的像元组成。像元是遥感影像上能够详细区分的最小单元。一个像元所代表的地面实际尺寸就是空间分辨率,简称分辨率。1米分辨率就是指影像上一个像元表示地面上1平方米的范围。由此可知,该数值越小,分辨率就越高,影像显示地表信息细节的能力就越强。

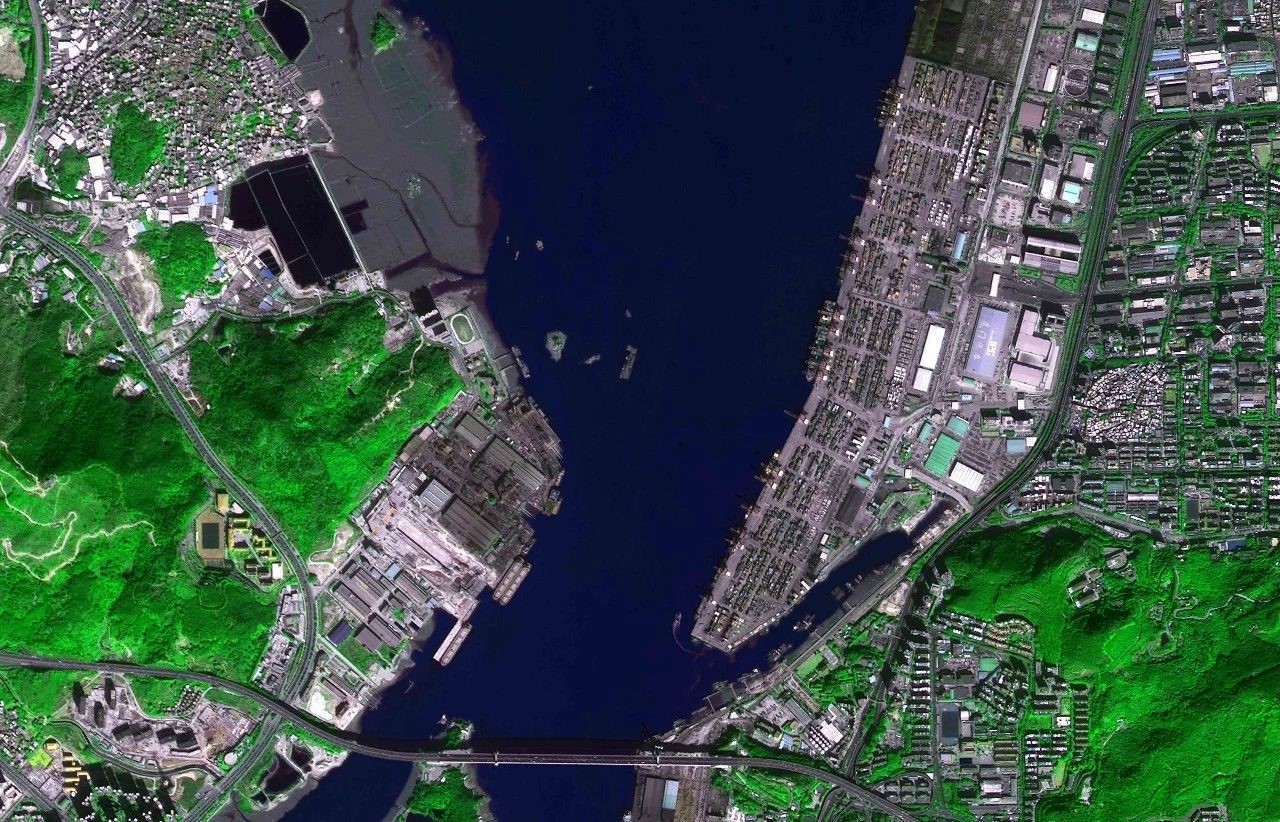

厦门东渡港GF-1卫星影像 图 | 中科院遥感所

厦门东渡港位于厦门内港东岸中段、湖里工业区西部,始建于1982年,1984年建成投产。影像中绿色为植被,浅绿色和黄色长方体为集装箱,深蓝色为海水,浅灰色为建筑物和道路。底部的桥梁为海沧大桥,图中清晰可见。

遥感影像由黑白和彩色之分。黑白影像是根据物体的灰度不同而呈现的,一般建筑物为灰白色,而草地和森林颜色较深。遥感彩色影像有真彩色和假彩色之分,真彩色影像上地物颜色能够真实反映实际地物的颜色特征,符合人的认知习惯;假彩色影像上,草、树和庄稼覆盖地区通常为红色,而水是灰色和蓝色的,城市是蓝灰色的。

高分一号(GF-1)假彩色影像(16米多光谱) 图 | 中国资源卫星应用中心

高分二号(GF-2)假彩色影像(3.2米多光谱) 图 | 中国资源卫星应用中心

Landsat-8真彩色影像 图 | Geo Talks

黄河入海口Landsat-8卫星真彩色影像 图 | 中科院遥感所

黄河入海口位于渤海湾南部,是我国母亲河黄河的入海口,从遥感影像上可清楚看到黄河冲击三角州。

遥感在资源普查中的应用

目前,遥感技术已经广泛应用于国民经济的各个领域,对推动经济建设、社会进步、环境改善和国防建设都发挥着重要的作用。如矿产资源和水资源的调查、农作物的估产、全球气候变化的观测、灾害观测、重大工程的建设等,都缺少不了遥感的应用。这里主要介绍遥感在资源普查中的应用。

过去,资源的现状调查主要靠工作人员到野外一片一片地进行实地考察和绘图,工作量非常大,往往需要好几年甚至十几年的时间,而且等调查结束之后,可能一些地方的资源利用方式已经发生了变化,所以不能真实地反映情况。而遥感技术的出现为资源普查提供了很大的方便,遥感技术不仅可以全面系统地提供资源状况,而且还能对信息进行及时更新。

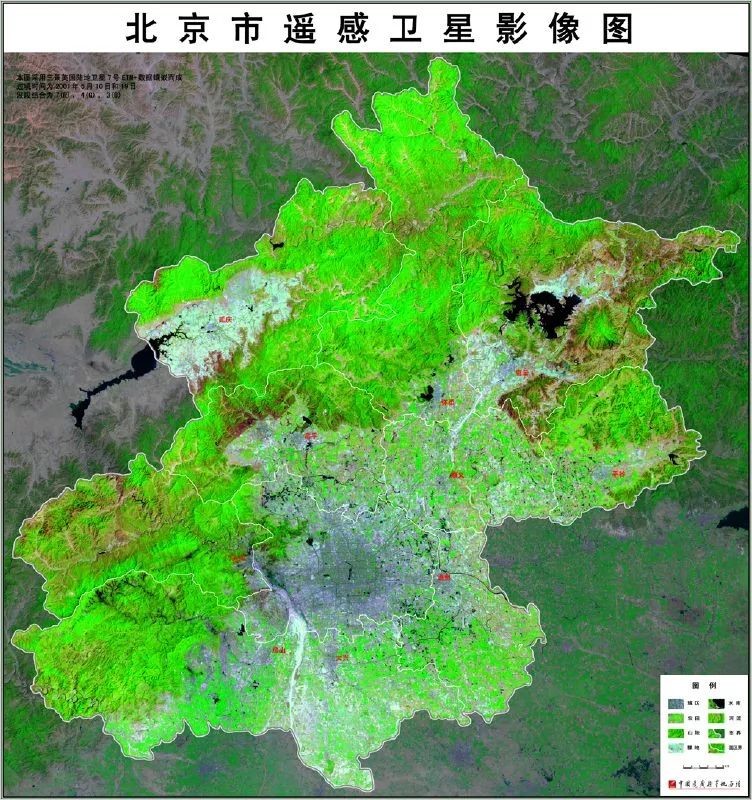

北京市卫星影像 图 | 中科院遥感所

该图由3景ETM+数据镶嵌而成,叠加了县、区和市行政区边界,并对主要政府所在地进行了标注。可宏观上了解北京市及其周边的地貌概况、资源分布及北京市城市发展现状等信息。

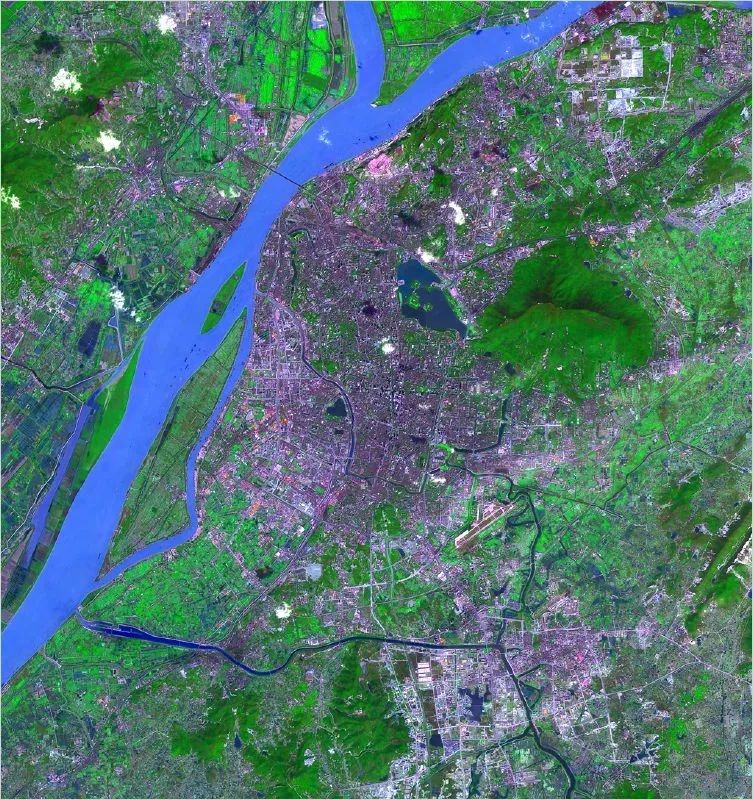

南京市ETM+与SPOT融合影像 图 | 中科院遥感所

该图采用ETM+与SPOT数据融合而成,兼有ETM+的光谱分辨率和SPOT-PAN的空间分辨率优势。结果图像近似天然色,清晰地反映出南京市城市布局及其周边的环境状况。新老城区界限明显,南京长江大桥和飞机场等建筑物清晰可辨。

遥感在环境和灾害监测中的应用

遥感技术是环境和灾害监测的重要手段。遥感监测的区域范围大,获取环境和灾害信息快速准确,能够及时发现环境和灾害的变化。同时,由于遥感技术获得的环境和灾害动态观测数据,通过地理信息系统的快速处理和分析,能够为决策部门提供科学的依据。

利用遥感技术可以对水污染进行监测。被污染水体具有独特的区别于清洁水体的光谱特征,这些光谱特征能够被传感器捕捉,并在遥感影像中表现出来。利用遥感技术可以对同一流域水体污染历史和污染趋势作出研究和预测,为水资源保护规划提供准确信息。

太湖Landsat-8卫星影像 图 | 中科院遥感所

太湖位于江苏省和浙江省交界,是我国沿海地区最大的淡水湖,其形态宛若向西突出的新月。

长江入海口Landsat-8卫星影像 图 | 中科院遥感所

位于上海市和江苏的交界处,是长三角城市群的所在地,影像上上海市呈现粉红色,植被呈现绿色。

烟台地方港GF-1卫星影像 图 | Geo Talks

烟台地方港即现在的渤海轮渡码头,位于烟台长途车站往北约一公里左右。影像中绿色为植被,深蓝色为海水,浅灰色为建筑物和道路。

利用遥感技术还可以对沙尘暴进行监测。沙尘暴多发区往往自然条件恶劣,测站稀少,因此常规观测手段无法满足监测需求。而遥感卫星具有监测范围广、时效快、精度高、连续性强等特点,可以监测到沙尘暴的起源、移动和扩散过程。

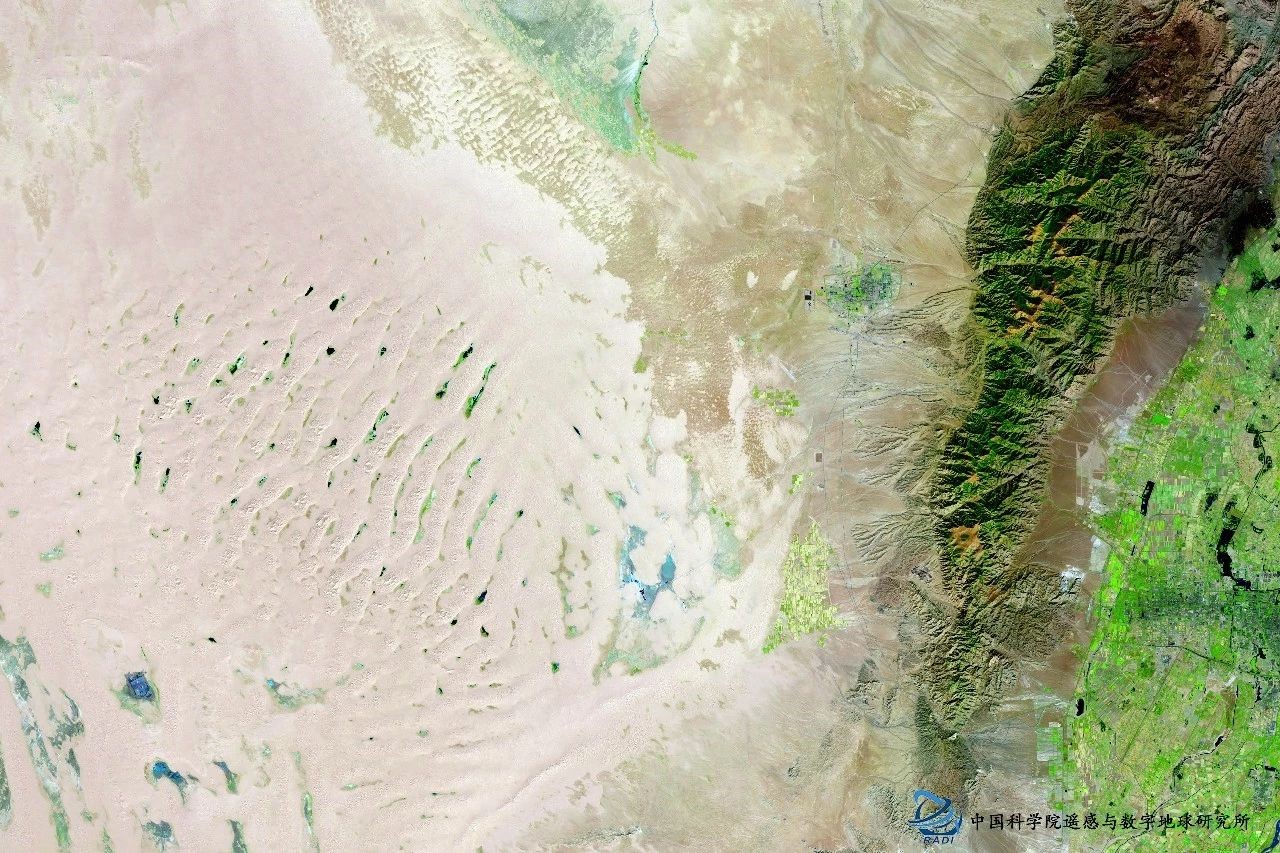

腾格里沙漠Landsat-8卫星影像 图 | 中科院遥感所

腾格里沙漠位于内蒙古阿拉善地区,是我国第四大的沙漠,从遥感影像上可清晰看出整个沙丘的分布。

登载此文出于传递更多信息之目的,版权归原作者及刊载媒体所有,如本文中图片或文字侵犯您的权益,请联系我们。