学院动态:我院教授参与冰路卫星发射

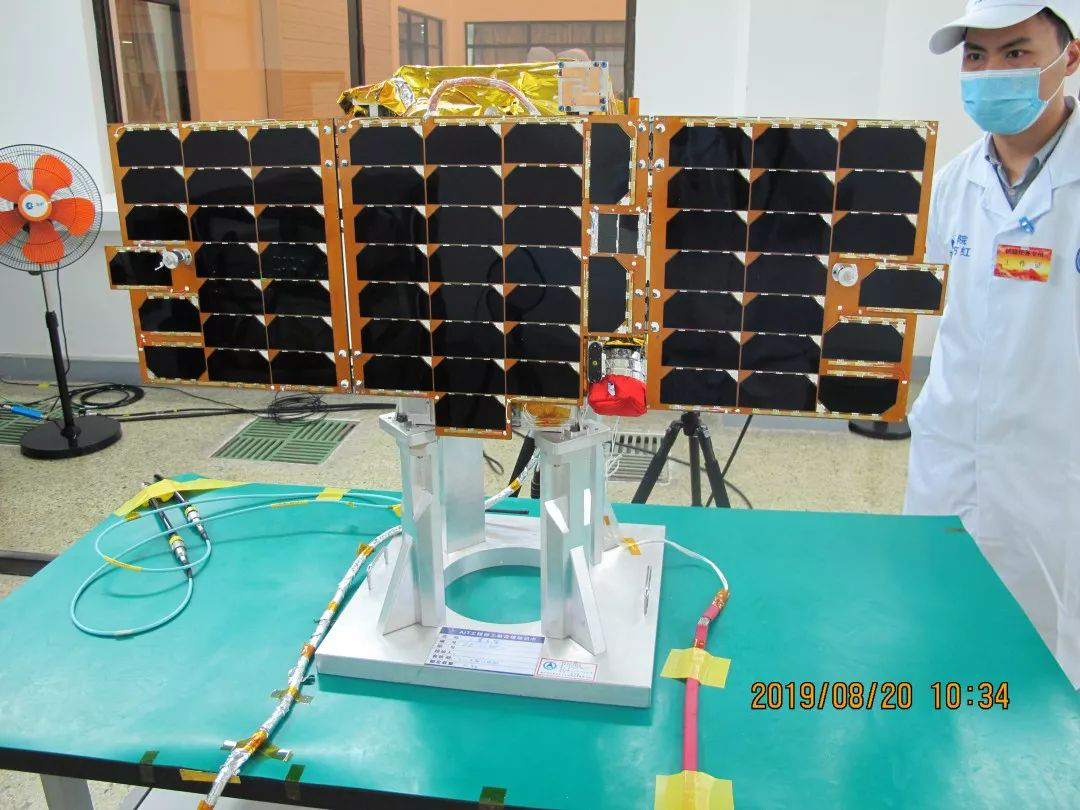

2019年9月12日上午11时25分,我国首颗专用于极地气候与环境监测的遥感小卫星—“冰路卫星“(又名BNU-1,即京师一号)在太原卫星发射中心成功发射入轨。

我院院长程晓教授、副院长惠凤鸣副教授参与卫星发射的全过程。

冰路卫星首席科学家、学院院长程晓教授

冰路卫星总指挥、学院副院长惠凤鸣副教授

“冰路”的英文为Ice Pathfinder,即“冰之探路者”,寓意极地冰雪研究探路者,或者“冰上丝绸之路”的探路先行者。

近年来,气候变暖导致南北两极以及青藏高原地区发生着剧烈的变化,引发全球广泛关注。在习近平主席关于“认识南极、保护南极、利用南极”重要指示的指引下,我国科学家于2017年提出“极地天基遥感观测系统”的设计,其中包括由24颗小卫星群组成的小卫星星座。“建立小卫星星座的目标是对极区实现更加高频次的遥感观测,帮助全球的极地科学家进一步理解极地的变化趋势,提升对极地未来变化的预测能力”,卫星首席科学家程晓教授说。

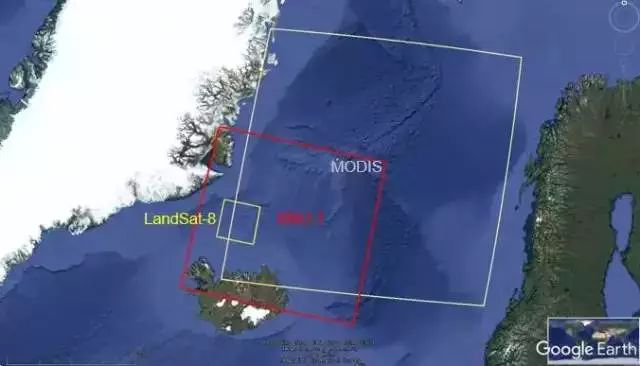

此次发射的冰路卫星即为小卫星星座的首颗实验星,入轨后卫星宽幅相机对地成像幅宽744公里,分辨率约74米。“100米级分辨率相机的设计是我国首创,目前国际主流的极地遥感数据以30米和250米分辨率为主,前者分辨率较高但重访周期需半个月,后者可每天覆盖极地一次但分辨率过低,此次将分辨率定在74米,能够兼顾重访和精细度,将为国际科学家提供一种新的研究数据源。”卫星科学设计负责人、北京师范大学全球变化与地球系统科学研究院刘岩副教授指出。

冰路卫星以极地观测为主要任务,其数据不仅是极地科学家的福音,同时对于其他从事全球变化研究的科学家也非常有用。“700公里幅宽的中高分辨率覆盖能够一次性覆盖整个京津冀及毗邻地区,连续推扫还可以把东北三省、京津冀和华东地区一次性成像,对于研究理解云和气溶胶的变化规律非常有意义”,气溶胶研究专家、北京师范大学全球变化与地球系统科学研究院吴其重副院长在发射现场表示。

此外,该星还携带有窄视场高分辨率遥感相机和船舶AIS接收机,能够实现船舶定位和遥感的同步观测,可在北极航道开发、应急事件监测等特定应用中发挥作用。

卫星在轨测试完成后将交由南方海洋科学与工程广东省实验室(珠海)负责运营,该实验室正在建设“三极环境与气候大数据中心”,为全球科学家提供三极地区的环境与气候数据及大数据分析平台。