校园风采:丈量地月距离的测距人:一辈子做一件事,不受其他的干扰

12月20日,长征四号乙运载火箭首次执行“一箭九星”发射任务.

此次任务搭载发射了天琴一号技术试验卫星以及中巴地球资源卫星04A星、赠送埃塞俄比亚微小卫星、天雁01卫星、巴西1U小卫星等8颗卫星。

(图源:新华社)

本文约 3500 字,阅读约需 5 分钟

12月20日上午,我国在太原卫星发射中心成功执行“一箭九星”发射任务,这其中包括我国首颗由国家立项,面向未来引力波空间探测技术的试验卫星天琴一号,标志着我国空间引力波探测计划迈出了实质性的一步。

要想在太空中探测引力波,其中一大技术难点就是要通过激光测距技术来精确定位卫星的位置。就在天琴一号发射前夕,天琴计划的科研团队成功突破了这一技术。他们成功获得了月面上全部五个反射镜的回波信号,让我国成为世界上第五个精确测量地月距离的国家,也是第三个探测到全部五个反射镜的国家。

尽管已经成功实现了零的突破,但是这群激光测距人的工作还远远没有停止。他们要不断重复看似枯燥的测量,来不断提高测距的精度。而这样的工作不仅要持续十年,二十年甚至更久,从而为未来中国人探测引力波,探索宇宙提供更多的支撑。

那么如何在已经取得了历史性的突破后,还能耐得住寂寞?他们又还会面临怎样的挑战和难关?今天的24小时面孔,就让我们一起走进这些丈量地月距离的人不寻常的生活。

昼伏夜出的“天琴”团队

晚上六点多,正是老师下班、学生下课的时间,而属于天琴团队的一天其实才刚刚开始。

他们要到位于珠海凤凰山的山顶上,那里有一座崭新的天文台,是为了天琴计划专门建设的激光测距台站。从台站建设开始,昼伏夜出的生活成了他们的常态。

在路上就已经确定了任务和目标,到了台站之后的工作更是看起来有条不紊,甚至驾轻就熟。不仅如此,连天气都在帮忙。

天琴计划团队成员 赵宏超:像今天这种天气,已经在珠海来说算是比较好的了。有时候有风,整个系统可能会抖动,图像也会跟着抖,它就会导致在测距的过程中指向不准。今天判断天气很好,就是图像不抖,并且很清晰。

难得天公作美,团队都对一会儿的测距充满了信心。然而,将近一个小时过去了,却始终没有得到月面上反射镜的信号。

在每次测量前,团队成员都要进行“下预报”,也就是将自己所在台站的位置和自己要进行测距的时间段,报给国际激光测距组织。

他们会提供月面上五个反射镜的轨道数据,帮助团队进行定位。而位置有丝毫偏差,都会导致失败。

天琴计划团队成员 叶贤基:偏一个角秒就测不到。一个角秒是1/3600度,把1度再划分3600份,你只要差这么小的一个角度就测不到了。

记者:现在是这五个镜子的数据都不是很准确是么?

天琴计划团队成员 叶贤基:数据下载以后,还要做几次预报变换,才能换到我们这个台站的角度。要重新计算。

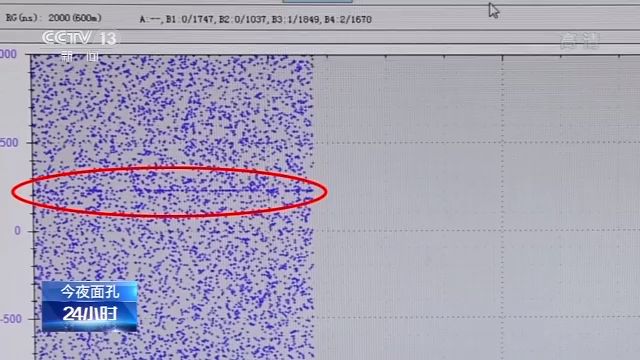

重新计算后再次测量,大家都紧张的盯着屏幕。直到上面出现了一道隐隐约约的直线。

天琴计划团队成员 叶贤基:隐约能够看到有一条线,就是这个。

从屏幕上可以看到,这道微弱的反射信号,是来自39万7千公里外的月球。而这面写着Luna21的镜子,是月球上五面反射镜中最难测到的那一个。甚至包括放置这面镜子的前苏联自己,也从未测到过它的反射信号。

天琴计划团队成员 叶贤基:它信号太弱太小。苏联的两个镜子刚好是在两侧,对研究月球物理非常重要,可问题是现在全世界数据量最少的就是苏联的两面镜子,现在我们这个台站刚好可以把这两面镜子测得很清楚。这样是帮整个国际上激光测距的数据补充了最有用的一部分。

最难的信号测到了,大家都松了一口气。本来以为接下来的工作应该会很顺畅,却没想到还有更多的意外等着大家。

一波三折的测月过程

哪怕已经成功测得过月球上全部的五面镜子,团队成员每一次的测量都还会遇到各种各样的意外,这也足以证明地月测量这件事有多困难。原本以为已经渡过了难关,测到了最难的信号。却没想到突然间数据出现异常,甚至失去了所有的信号。那么究竟是什么原因呢?这样的经历对于这个年轻的团队来说又意味着什么呢?

因为突然的故障,让原本热闹的控制室里只剩下了两三个人。他们需要去分头检查望远镜、激光器和其他的探测装置。一旦确定是其中的哪个硬件出现了问题,可能就要面临一周甚至更久的维修时间,对接下来的测距进度造成影响。

天琴计划团队成员 叶贤基:我们和国外不一样的那两个,探测器和激光器。这两个虽然说是新的东西,可是问题也是因为它是新的东西,所以稳定性比较差。

虽然起步较晚,但是经过不断摸索,中国人走出了自己的激光测距的道路。从独特的激光测距的波长选择,到设计使用世界上重复频率最高的脉冲激光,都让我们抵达月球的激光能量更大,测距的可能性和可靠性也更高。

但也正因为是自己创新研制的设备,没有更多的经验可以参考,团队成员不得不面临各种全新的挑战。

天琴计划团队成员 高添全:主波和一通道是一个板卡。一通道还在采集数据,证明板卡没事,硬件没事。

高添全是中山大学的博士生,作为天琴计划的主要成员之一,他的第一个博士项目就是地月激光测距。而在台站建立之初,山路没有修好,高添全和同事每天都要爬一个半小时的山来到这里。

天琴计划团队成员 高添全:爬山应该也有一个月左右。晚上如果太晚的话我们就不下去了,就通宵干了。

从最初设备的安装到调试、检修,再到后来每天的激光测距,高添全成了最熟悉这些设备的人之一。因此面对眼前的困境,他尽管一脸严肃,但是却没有丝毫慌乱。在确认排除了硬件的故障后,他和同事们又重新回到了软件和数据的计算当中。

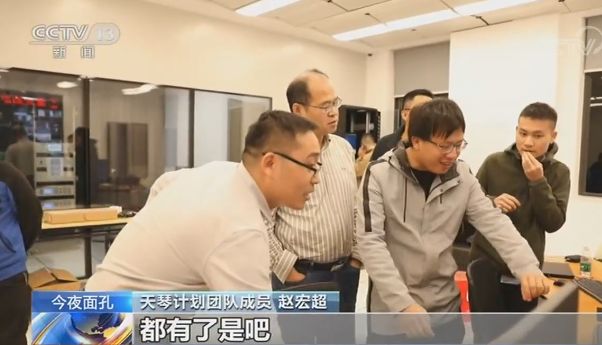

天琴计划团队成员 赵宏超:出来了是吧?可以了可以了,主波有了,转镜有了,都有了是吧。有一个信号在刚才更改的时候,把一个预值设高了。设置上的问题,可能是在前面一次重新做的时候误操作了,刚才我们把信号挨个对了一遍,发现是这样的问题。

深夜十一点多,经过了三个多小时的调试,终于解决了突发的状况。然而遗憾的是,月亮的角度太低,已经不在望远镜的观测范围内了。

天琴计划团队成员 李明:确实是挺遗憾的,错过了最好的观测时间,不过明天月亮还会出来的,还可以继续测!

我们要征服“世界上最远的距离”

“明天还可以继续测”。对于这个团队来说,这些波折是他们每天都可能面对的日常。毕竟科研就是会面对无数的失败和挑战,而探索宇宙的道路更是永无止境。

天琴计划首席科学家 中国科学院院士 罗俊:这个信号更远,实际上挑战也更大。我们现在打到月球上回来能探测到的光子,打一个脉冲出去,回来大概平均只能检测到零点几个光子。如果我们要打到鹊桥上面,让它再回来,大概打十发出去,有可能测量到一个光子,所以它的概率要小很多。

“最遥远的距离”和“最大的难度”,这两项加在一起对科研工作者来说有着致命的吸引力。因为有了测月的成功经验,团队成员原本充满了信心。然而很快摆在他们面前的,甚至是“巧妇难为无米之炊”的困境。

天琴计划团队成员 李明:因为探月的中继星也安排了很多的科研实验,也不仅仅我们这一个,所以只能每个月原来是给我们有三天的时间,那么三天珠海这个地方又涉及到就是说天气的问题,所以这个实验的时间很有限。

天琴计划团队成员 叶贤基:2月份开始珠海就会起雾,而且是起很大的雾,所以2月3月基本上都没法测。然后你像雨季,基本上没法测。

现在珠海的天气有了好转,新的问题又出现了。在测月时,月球上镜子的位置已经有了充分的积累,我们只需要做到角秒不差的对准就可以了。但是中继星的上镜子的位置,只能靠团队成员一点一点从零摸索。

天琴计划团队成员 叶贤基:它的位置的精度要到达公分这个量级。目前的轨道定位精度大概是百米这个量级。所以为什么现在鹊桥比较难测,原因就是它误差比较大。

直到现在,团队成员仍旧没能找到那面镜子。但是他们依旧充满信心,他们知道,这项工作不会停止。

无论是寻找鹊桥上的反射镜,还是日复一日的测月提高精度,或者是未来的空间引力波探测,都是最基础的科学研究。需要这群年轻人坐得住冷板凳,甚至还需要几代人不断地接续努力和传承。

天琴计划团队成员 叶贤基:这个是一个很漫长的过程。不是说我一代人就能结束的,这个是要几代人一代一代往下接的。那个是从无到有那种感觉,有可能在科学史上可能都可以记下一笔的东西,我参与到里面去,所以感觉完全不一样。

天琴计划首席科学家 中国科学院院士 罗俊:一个人一辈子做一件事。这一辈子做一件事,不受其他的干扰,最后能够做成一件事,我觉得我们就值得庆贺,也心满意足。