专业科普:遥感在生态学领域的应用

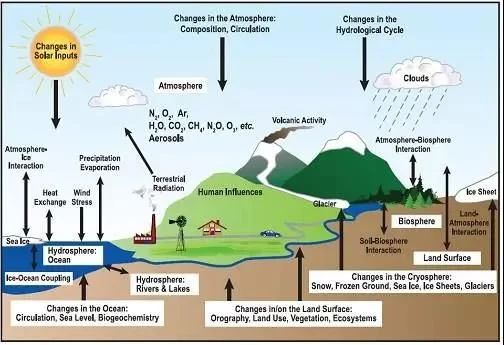

近年来,遥感已经从我们熟悉的卫星和航空遥感技术,发展到包括无线传感器网络环境监测的综合科学体系。可以说,遥感已无处不在。而人类也已进入了一个大数据时代,我们现在获取遥感数据的能力已提高到前所未有的水平。利用遥感技术提取信息、理解地学变化和生态学过程,可以分析一些更具体、更特殊的特征。下面小编将介绍遥感在生态学领域的应用。

生态遥感是什么

生态遥感专业委员会将生态遥感定义为以生态系统为应用对象的生态与遥感的交叉学科,一方面为生态学提供具有生态学意义的生态参数,即综合利用多平台、多传感器、多时相卫星遥感数据源和地面观测数据,通过遥感反演、数据同化和尺度转换获得时间上连续、空间尺度一致的生态参数;另一方面以这些生态参数为基础,以生态学的理论为指导,与生态模型相结合,发展许多新的生态系统监测、评估与管理方法。

2015 年中国生态学学会正式成立了生态遥感专业委员会,目的是将生态与遥感领域的科学家召集在一起,促进生态和遥感的有机结合,开拓并引领生态遥感的研究方向和研究热点。

大数据时代的生态遥感

- 发展特点

(1)发展新型遥感指数产品

遥感指数作为一种凸显不同生态系统异质性的参数产品,其构建方法符合结构化方法的特征,但现有的遥感指数的生态与物理意义欠缺,在应用时往往存在适应性限制。需结合遥感信息自身的优势,从生态问题出发,发展出一些易于处理且能够反映生态学意义的特征指标,充分挖掘遥感观测数据隐含的深层指示性特征,构建具有指示性意义的新型遥感指数数据产品。

(2)以生态需求为导向

生态需求为导向的遥感处理方法需进一步拓展至卫星传感器设计、卫星发射计划等方面,围绕现有数据产品分析处理过程中的缺陷和需求,有针对性地发展新型传感器和卫星计划,以实现数据产品质量的提高。

(3)建立生态遥感方法标准体系

遥感领域也有少量的国家标准与行业标准,但针对用遥感来解决生态学问题的标准相对缺失,需大力推进遥感从观测数据到生态参数产品,再到生态学分析处理方法的标准规范制定。

- 发展趋势

生态遥感在未来发展趋势中,最为重要的是与前沿计算技术充分结合,发展生态遥感大数据和生态遥感云服务。遥感大数据是针对传统遥感数据处理和信息提取方式的一种变革,它以多源遥感数据为主,综合其他多源辅助数据,运用大数据思维与手段,聚焦于更高价值的信息和知识规律的发现。而智能信息提取是遥感大数据方法的明显特征和必然要求。遥感大数据云服务的出现,让遥感开始真正“飞入寻常百姓家”,任何人都可以通过几行简易的命令查看、处理、分析遥感数据。

将非遥感的生态学大数据与遥感大数据深入融合,充分挖掘待分析目标的深层隐含特征,将为基于遥感的目标分类识别、参数反演方法提供新的解决途径。未来结合深度学习、大数据处理等技术,有望解决传统处理方法无法有效解决的复杂难题,依托集群、云技术的数据密集型计算方法,突破高分辨率遥感数据分析处理的时间瓶颈,实现高分辨率时空连续的遥感数据产品的快速生成与动态追加更新。

生态遥感的部分应用

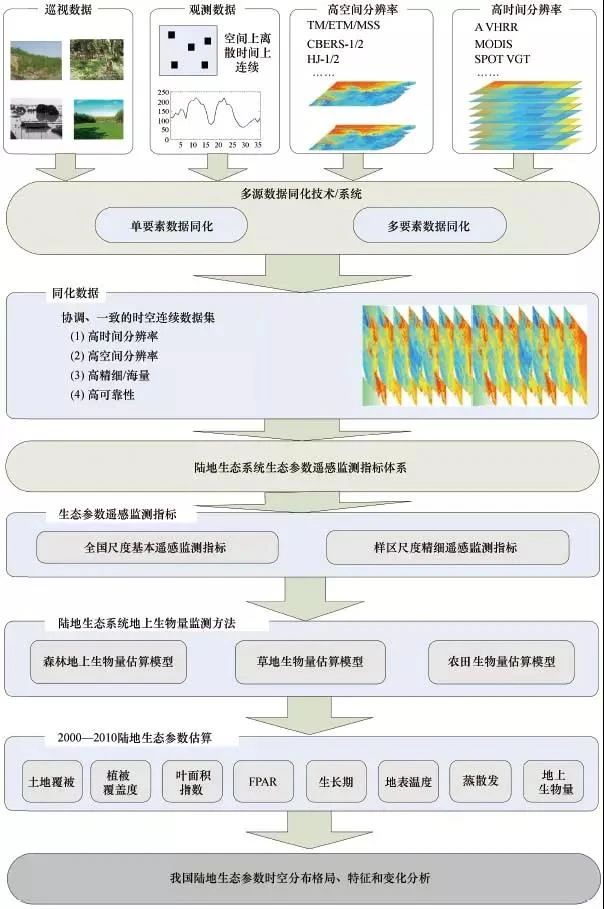

- 全国生态参数遥感一体化监测体系

该体系所述的生态参数是指陆地生态系统的生态参数,包括土地覆被类型、植被覆盖度(fractional vegetation coverage,FVC)、叶面积指数(leaf area index,LAI)、植被生长期、光合有效辐射吸收比率(fraction of absorbed photosynthetically active radiation,FAPAR/FPAR)、地表温度、蒸散发和植被地上生物量,是生态评估、全球变化研究和生态系统管理的重要基础数据。

中国生态参数以2000 年、2005 年、2010 年三期全国土地覆被数据为基础和核心,涵盖2000~2010 年时空连续的植被覆盖度、叶面积指数、植被生长期、光合有效辐射吸收比率、地表温度和植被地上生物量、蒸散发等生态参数数据,据此建立了具有特色的生态参数遥感监测方法。

全国生态参数遥感一体化监测体系框架

- 陆地生态系统监测网络

为遏制生态系统的进一步退化,截止2017年12月,国家林业局也已成功建立森林、荒漠、湿地等国家陆地生态系统定位观测研究站188个,围绕数据积累、监测评估和科学研究等方面严格执行,充分凸显了陆地生态系统监测网络在生态文明建设中的重要地位。

该监测网络以遥感、地理信息系统等技术为基本,辅以地区经济、社会、定位监测站点等数据,结合GIS技术,架起微观台站与区域宏观研究间的桥梁,实现不同尺度陆地生态系统的辨析与评估、生态系统宏观结构的动态监测和生态系统服务功能的科学评估,主要包括基础数据库、模型数据库、专题图绘制模块等。力求集成和全面提升我国陆地生态系统综合监测与评估的科技创新能力,推动我国生态环境的有效保护、恢复与建设。

- 生物多样性监测

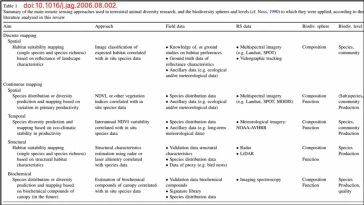

生物多样性监测是分层次的,从分子到生态系统,甚至到全球生物圈,在不同的层次,采用的监测方法也是不同的。景观水平的环境特征,利用遥感是最为合适的。在许多利用遥感数据来评估动物生物多样性的研究中,常见的办法是将在现场收集的物种与多样性信息同遥感可检测到的某些变量进行关联。不管是哺乳动物、鸟类、爬行动物、两栖动物,甚至是无脊椎动物都是如此。这张表,反映的是一些物种表征与遥感变量之间良好的相关性(Leyequien等,2007年)。

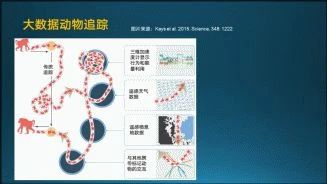

对于生物多样性监测,特别是大型动物来说,一般并不是仅仅采用诸如卫星遥感这样的监测。相应地,我们还有装有GPS的跟踪器。在过去的几年里,跟踪技术,不管是在其大小还是数据收集的时间分辨率上,都已突破了重要的瓶颈,为动物的远程跟踪开辟了新的可能性。

在远程监控设备上的进步,已经彻底改变了我们在水下的观察能力。同样是因为越来越多的小型电子设备,这不仅让我们可以跟踪那些自由动物,在空间和时间上运动的详细轨迹,而且可以还可以记录这些生物周围的环境条件,并测定其行为和生理状态,进而可以发现新的问题。