专业科普:水环境遥感及其应用——写在第二十八届世界水日

1993年1月18日,第四十七届联合国大会作出决议,确定每年的3月22日为“世界水日”,旨在唤起公众的节水意识,加强水资源保护。

2020年3月22日是第二十八届“世界水日”,3月22—28日是第三十三届“中国水周”。联合国确定2020年“世界水日”的主题为“Water and climate change”(水与气候变化)。我国纪念2020年“世界水日”和“中国水周”活动的主题为“坚持节水优先,建设幸福河湖”。

卫星遥感技术的发展是人类对地观测的重大进步,为人类认识水循环过程提供了更为广阔而全面的视角,具有服务于水循环过程关键因素反演与流域水文模拟的巨大应用潜力。同时卫星遥感可以提供长期、动态和连续的大范围资料,为自然水的相互关系,水与人类的相互作用,以及全球/区域水文情势的监测、管理、立法等提供科学依据,为解决传统水资源难题提供有力支撑。正值世界水日,小编将为大家做一个水环境遥感的专业科普。

水环境遥感监测的任务

水环境遥感监测的任务是通过对遥感影像的分析,获得水体的分布、泥沙、有机质、化学污染等状况和水深、水温等要素的信息,从而对一个地区的水资源和水环境等做出评价,为环境、水利、交通、航运等部门提供决策支持。应用遥感技术,可以快速监测出水体污染源的类型、位置分布以及水体污染的分布范围等。

水环境遥感监测的原理方法和数据来源

原理

遥感监测水质参数的原理主要是被污染或含有某种物质的水体具有独特而区别于洁净水体的光谱特征。诸如水中悬浮物、藻类、化学物质、溶解性有机物等水体组分,因影响光的反射、吸收和后向散射而在遥感图像上反映出来,从而我们可以根据其在图像上的反映推断出水体的水质参数。

方法

遥感技术可以监测的水质参数种类大致可以分为以下4类:浑浊度、浮游植物、溶解性有机物、化学性水质指标。通常可以采用3种方法:理论方法、半经验方法、经验方法。

(1)理论方法

这种方法首先是根据水中光场的理论模型,确定吸收系数与后向散射系数之比与表面反射率之间的关系;然后利用这种关系,可由遥感测得反射率值;最后与水中组分的特征吸收系数、后向散射系数相联系,计算水中实际吸收系数与后向散射系数的比值,就可以得到组分的含量。

(2)经验方法

此方法是基于遥感波段数据和地面实测数据的相关性统计分析,选择最优波段或波段组合数据与地面实测水质参数,通过统计分析得到相关模型,进而利用此模型反演水质参数。

(3)半经验方法

半经验方法是目前最常采用的方法,它是利用已知的水体参数光谱特征与相关统计模型结合。国内外很多学者利用这种方法对湖泊、水库的水质参数进行监测,如总悬浮物、叶绿素及与之相关的透明度、浑浊度和富营养化指数等,并且得到了较高的监测精度。

数据来源

通常,水环境监测主要利用的是卫星遥感和航空遥感平台,主要利用的数据包括美国Landsat-MSS、TM数据,法国SPOT-HRV数据以及各种航空遥感数据。水环境遥感监测中常用数据就其应用可以归为以下几类。

(1)多光谱遥感数据

在水环境的遥感监测中,常用的多光谱遥感数据包括Landsat-MSS、TM、SPOT-HRV、NOAA-AVHRR、IRS-LISS、JERS-OPS等的图像数据,以及中国与古巴合作的地球资源1号卫星(CBERS)的CCD相机数据等。Lathrop 等对美国Michigan 湖的Green 湖湾作了一系列遥感研究,估测了包括叶绿素a、悬浮物、透明度在内的多项参数,取得了较理想的结果。

(2)高光谱遥感数据

现有高光谱数据可以分为两类:成像光谱仪数据和非成像光谱仪数据。成像光谱仪数据主要利用的是美国的 AVIRIS 数据、加拿大的 CASI 数据、芬兰的 AISA数据、中国的 PHI 数据以及 OMIS 数据、SEAWIFS 数据。非成像光谱仪是指不以影像记录为目的,而是以非影像的方式记录信息的地面光谱测量仪。例如,ASD 野外光谱仪、便携式超光谱仪等。在对我国太湖进行水质监测时,水面光谱测量就使用了 GRE-1500 便携式超光谱仪。

(3)高分数据

近年来,高分系列卫星作为我国高分辨率对地观测系统重大专项成果,使得民用遥感数据进入了亚米级时代,不仅逐步改变了我国广泛采购国外商用卫星遥感数据的现状,而且有力地支撑了我国遥感卫星应用技术的发展。

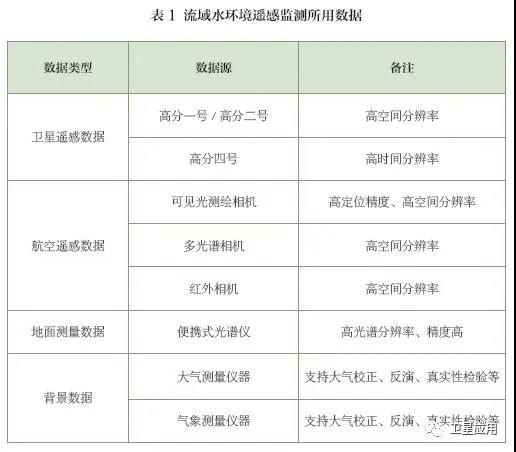

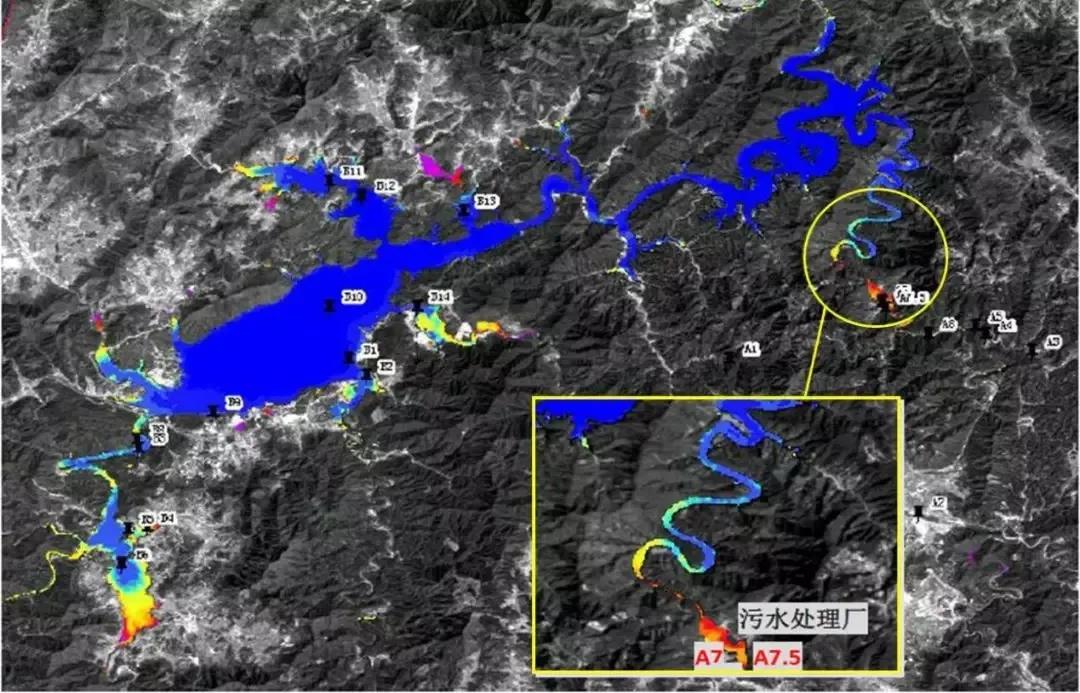

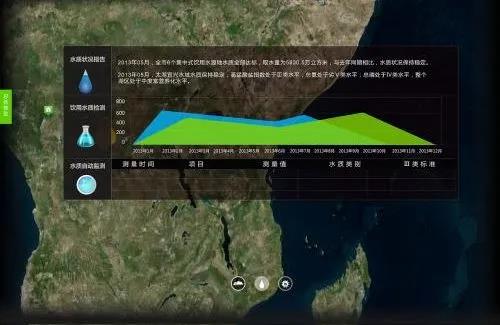

作为空间光学遥感器研制的国家主力军,北京空间机电研究所承担了74%的高分辨率对地观测遥感器的研制任务。研制过程中,过程数据的积累在一定程度上决定了遥感数据处理技术的能力,从而直接决定应用能力,尤其针对信号弱、物理机制复杂的水环境,数据-应用链路中的各个环节都会影响最终产品的应用效果。正是由于过程数据对于水环境应用产品的重要性,基于高分辨率对地观测数据这一基石,并结合航空遥感数据和地面测量数据,北京空间机电研究所展开了针对流域水环境遥感监测的探索。

水环境遥感监测的应用

水资源监测

(1)地下水资源问题

传统地下水观测一直是一项很复杂的工作,常因为各种困难导致出现人工勘测数据不足、观测数据不准确等问题。遥感技术的应用为地下水资源调查和监测提供了新的探测手段。卫星遥感基于光学、被动微波、主动微波及多传感器联合反演土壤水分,为土壤水分信息的获取提供了有效手段美国宇航局SMAP计划(Soil Moisture Active and Passive)实现了主被动微波相结合的土壤水分观测和制图。利用全球导航卫星系统GNSS(Global Navigation Satellite System)L波段微波地表反射信号进行土壤水分估算现已成为一个新兴的研究方向。

面对人类活动导致地下水资源开采量日益增加,引起区域重力变化和地表沉降的问题,由美国宇航局(NASA)和德国航空中心共同研制的重力恢复与气候实验卫星(Gravity Recovery and Climate Experiment,GRACE,简称重力卫星)以其独特的观测方式对陆地水资源储量的变化进行观测。重力卫星观测陆地水储量变化的基本原理是万有引力定律,通过搭载的微波测距系统和全球定位系统(GPS)等仪器,精确测量(精度在10微米以内)两颗卫星之间的距离变化,从而反演地球重力场由于质量轻重分布所引起的变化。

(2)地表水资源问题

相较于传统的地面监测手段,遥感可以大范围、快速、客观地获取地表水体信息,作为传统地面监测手段的有效补充。对于河道断面流速、河宽等要素,遥感监测方法主要包括地基雷达监测和航空航天雷达监测。地基雷达监测是在水体岸边架设雷达设备,通过测量电磁脉冲在发射器和接收器间的传播时间差测量河段流速、河宽等过水断面参数的一种监测方式。航空航天雷达监测是利用微波遥感技术监测河流流速、水深、水面宽度等断面状态信息,并可结合地面实测数据,建立遥感经验关系模型或全遥感模型,推求流量数据。

对于内陆水域水位变化的监测通常采用地面定点、连续观测的方法,人、财、物的成本较高。卫星上搭载微波雷达测高仪、辐射计和合成孔径雷达等设备,可测量卫星到水面的距离、后向散射系数和有效波高等参数,经过处理和分析后实现对水位的实时监测。

(3)洪涝干旱灾害问题

科学有效的洪涝灾害监测和评估可为防灾减灾决策提供重要依据。目前国内外利用遥感监测洪涝灾害的方式有二:一是通过降水观测卫星加深对降水结构的认识,提升降水预测能力;二是准确快速提取下垫面、洪水淹没面积等洪水灾情信息。

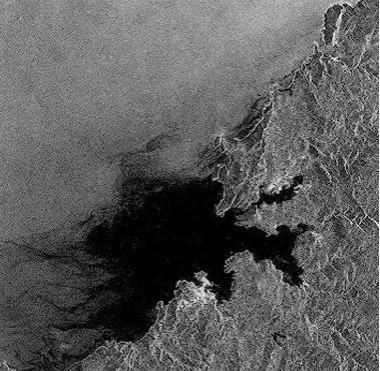

在洪涝灾害监测中,光学遥感数据中的空间分辨率比较高,故MSS(多光谱扫描仪)、TM(专题绘图仪)、SPOT(地球观测卫星系统)等广泛应用于洪灾发生前土地利用信息的提取,为洪涝监测提供背景数据。而对于洪水淹没面积等需要近实时动态监测的灾情信息,需要有高时间分辨率的遥感数据进行补充。如风云三号A星(FY-3A)极轨气象卫星既有光学遥感又有微波遥感,有较高的时间空间分辨率,且不受各种天气状况的影响,具有全天候、全天时的监测能力。国家卫星气象中心成功地将FY-3遥感数据用于2013年8月19日的松嫩流域及绥滨洪涝水体监测。

水体及其污染物监测

(1)水体富营养化监测

水体富营养化是指氮、磷等植物营养物质含量过多所引起的水质污染现象,这种现象在江河湖泊中称为水华,在海中则叫做赤潮。水体富营养化遥感监测是通过分析水体反射、吸收和散射太阳辐射能形成的光谱特征与富营养化水质参数浓度之间的关系,建立富营养化水质参数的定量遥感反演模型,并分析各水质参数之间的相关性,建立适当的富营养化评价模型。

利用卫星遥感进行大范围湖泊、海洋富营养化空间分布及动态评价,具有监测范围广、速度快、成本低和便于长期动态监测的优势,还能发现一些常规方法难以揭示的污染物排放源、迁移扩散方向以及影响范围等特征。

(2)悬浮固体

水中悬浮固体(SS)含量是水质指标的重要参数之一。SS不仅可以作为水体污染物的示踪剂,其含沙量的多少还直接影响水体的透明度、水色等光学性质。一般来说,对可见光遥感而言,0.58~0.68um对不同泥沙浓度出现辐射峰值,即对水中泥沙反应最敏感,是遥感监测水中悬浮物质的最佳波段。在实际监测当中,选择与悬浮物质浓度相关性好的波段,结合实测悬浮物质的数据进行分析,从而建立特定波段辐射值与悬浮固体浓度之间的关系模型,然后进行反演得出悬浮固体的浓度。

(3)油污染

遥感监测油污染不仅能够发现污染源、确定污染的区域范围和估算油的含量,而且通过连续监测,能够得到溢油的扩散方向和速度,预测将会影响的区域。

(4)热污染

由于人类活动向水体排放的“废热”引起环境水体的增温效应而产生的污染称之为水体热污染。水体热污染可直接影响到水生生物的多样性,导致局部生态系统的破坏,从而影响人类的生产生活。遥感监测水体热污染是一种有效的宏观监测手段,目前主要的探测方法有热红外遥感和微波遥感。