测绘名人堂(十一):童庆禧院士

引言

测绘是门古老的学科,在中国源远流长。自夏禹治水“左淮绳,右规矩,载四时,以开九州,通九道”,中国测绘便已初具规模。从先秦到民国,历代统治、战事运筹、疆域划分、水利建设、交通运输等大计筹划,都靠测绘资料了解国情和认识世界。但由于历史原因,我国的测绘科学渐渐落伍于世界测绘科技发展水平。新中国成立以来,一代代测绘人筚路蓝缕,栉风沐雨,开拓创新,锐意进取,将我国测绘事业从瘠弱发展至强大。从最初的大平板、三脚架、小笔尖,到今天的航空摄影测量飞机、无人机俯瞰大地,各类移动测量系统扫描地面……广大测绘工作者以“板凳甘坐十年冷”的耐心和决心,潜心科研,攻坚克难,成功研制出全数字摄影测量工作站、高精度定位芯片、倾斜摄影相机等大批技术装备,取得了一大批具有国际先进水平的科研成果。如今,我国测绘科技整体水平已跻身世界先进行列,一些领域达到国际领先。

“只步为尺测乾坤,丹心一片绘社稷”,本栏目将重点介绍测绘学科领域做出杰出贡献的院士(学部委员),正是他们负重前行,披荆斩棘,用理想凝聚力量,用信念铸就坚强,带领一代代测绘人砥砺前行。他们是一面光荣旗帜,是时代的楷模,激励着青年学者和莘莘学子以他们为榜样砥砺前行。

童庆禧

遥感学家、中国科学院院士、国际欧亚科学院院士。曾任中国科学院遥感应用研究所所长,兼任中国科学院遥感科学委员会委员、科技部国家遥感中心专家委员会主任、中国参加亚洲遥感协会全国委员会秘书长、中国地理学会环境遥感分会常务理事、中国空间科学学会和中国宇航学会空间遥感专业委员会副主任委员、航空工业总公司目标与环境光学特征国防科技重点实验室学术委员、核工业部遥感信息与图象分析技术重点实验室学术委员。北京大学地球与空间科学学院教授、博士生导师。

一

童庆禧先生简介

童庆禧先生,1935年10月21日生于湖北武汉。1961年毕业于苏联敖德萨水文气象学院。1961年毕业于苏联敖德萨水文气象学院。1966年中国科学院地球物理研究所研究生毕业。

童庆禧先生

童庆禧先生于1997年当选为中国科学院院士。从事气候学、太阳辐射和地物遥感波谱特征研究;提出关于多光谱遥感波段选择问题,并在理论、技术和方法上进行了研究;主持了中国科学院航空遥感系统的研制,“七五”攻关中发展成为“高空机载遥感实用系统”;在国内倡导并开展了高光谱遥感研究及高光谱导数模型和光谱角度相似性研究,在高光谱遥感与应用方面做了基础性工作。代表作有《中国典型地物波谱及其特征分析》和《遥感信息机理研究》等。1986年、1993年两次获中国科学院科技进步奖特等奖。

二

遥感领域之先驱 国际科研之先锋

01 遥感先驱

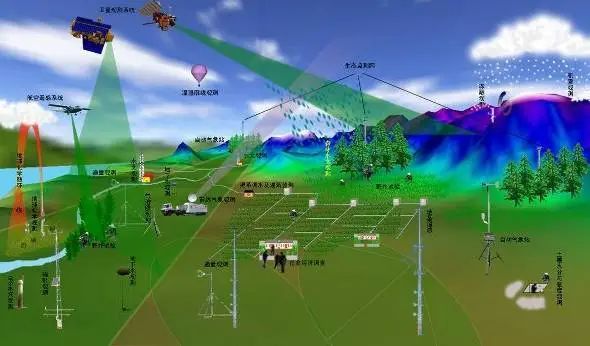

童庆禧先生是我国最早从事遥感研究的专家之一。早年(20世纪70年代中)从事气候学、太阳辐射和地物遥感波谱特征研究,主持我国第一台野外自动光谱辐射计研制,进行新疆、云南、津渤、宁芜、北京等地大量地物的光谱测量与分析。在国内首次将统计理论与地物光谱分析相结合完成了多光谱遥感波段选择理论、技术、方法研究。指导研究生较早开展了地物光谱数据库、混合地物光谱研究,主持了中国科学院航空遥感系统的研制,“七五”攻关中发展成为具有国际先进水平的“高空机载遥感实用系统”。倡导和开展了高光谱遥感研究,在岩石矿物识别、信息提取和蚀变带制图方面取得突破。根据植被光谱特征研究发展的高光谱导数模型和光谱角度相似性匹配模型等为高光谱遥感这一科技前沿的发展与应用奠定了基础。

高光谱遥感技术

在理论技术应用方面,童庆禧先生在早期的试验研究证明:紫外波段特别在多云条件下探测海上油膜的良好效果,为发展紫外、红外双通道油污染探测技术提供了依据。利用不同岩性矿物含量不同造成的精细光谱差异,成功提取和区分了用常规遥感不能区分的新疆柯坪地区的一些岩类。发展成像光谱图象——光谱转换模型,成功地从图象中分离和提取光谱信息。研究矿物吸收指数模型和单矿物、蚀变带的识别、制图以及成功地在黄金找矿中得到应用。研究植被精细光谱导数模型,光谱角度相似性匹配模型,提高了对湿地植被的分类能力(如鄱阳湖湿地植被成像光谱研究获1997年国际航空遥感大会最佳论文奖)。

02 积极开展国际合作 助力国际科研工作

童庆禧先生积极开展国际合作,致力于将我国遥感技术和应用的新发展、新技术、新成果推向国际舞台,在国际上产生了很好的影响。80年代中后期应邀参加国际地质对比计划IGCP-264遥感光谱特性研究活动。从80年代中期到90年代,在中日、中德、中澳、中美、意等一系列国际合作中应用成像光谱技术,特别是进行成像光谱波段选择并取得成功,受到国外合作者的认同。曾应聘为日本国宇宙开发事业团“全球研究网络系统”计划国际专家组成员,国际摄影测量与遥感学会第一技术委员会第五工作组委员,任国际航空遥感和应用地质遥感两个重要国际遥感会议组委会执行委员,也曾长期主持中日、中美、中法在相关领域的合作研究。

童庆禧先生在2013欧亚经济论坛科技分会

主题:创新驱动生态城市建设

童庆禧先生主持和承担了多项国家重大科技项目:

“六五”攻关项目:他参与主持中科院承担的“黄淮海低产农田综合治理”国家攻关项目,在该项目中主持集光学、红外、微波遥感于一体的区域农业资源调查课题, 为黄淮海治理提供依据。项目获中科院科技进步特等奖、国家二等奖。“七五”项目:负责中科院两架先进高空遥感飞机引进,主持飞机的综合遥感技术改装总体设计;主持“高空机载遥感实用系统”国家攻关课题,完成了14类先进遥感系统研制和集成,在国内外有较大影响,获中科院科技进步特等奖、国家二等奖。

“八五”攻关项目:他为“遥感应用”国家科技攻关项目,特别是我国主要自然灾害遥感监测、评估与农作物估产项目指挥长,重点承担洪水等重大自然灾害应急反应的技术总体系统研究与实施;主持“灾害监测和作物估产遥感技术支持系统”研究课题,为自然灾害监测,特别是突发性灾害的快速反应提供技术支持。“九五”攻关项目:他担任国家“九五”攻关“遥感、GIS、GPS集成技术研究”项目专家委员会成员;任“九五”攻关“遥感前沿技术开发”课题专家组组长;为国家自然科学基金重大在研项目“高光谱分辨率遥感信息处理及地物识别原理”课题主持者。

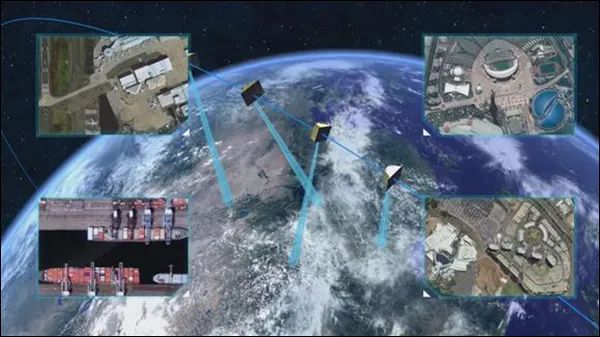

微小卫星编队多点同步观测

来源:上海航天控制技术研究所

童庆禧先生还倡导了科技部国家遥感中心与英国合作的“高性能对地观测微小卫星”系统研制,并担任该项目专家组组长。2003年以来他作为专家参加了国家中长期科技发展规划战略研究,对于推进“对地观测系统”进入国家重大专项,航空遥感系统进入国家大科学工程发挥了重要作用。

03 “数字中国”倡导者

第二十一届中国遥感大会 童庆禧先生致辞

童庆禧先生还致力于“数字中国”的倡导和研究。2018年八月,童庆禧先生参加第二十一届中国遥感大会。2020年五月,根据习近平总书记建设数字中国相关重要指示和“十五”以来我国科学界、政界等方面就数字中国的认识、理解与政策导向,促进数据开放共享和增值应用,童庆禧先生进行“数字中国及其关键技术”宣讲直播。他为数字中国、智慧城市与遥感大数据应用付出了许多努力。

03 童庆禧先生主要著作与论文

主要著作:

《中国典型地物波谱及其特征分析》,《中国金矿研究新进展》第二卷(金矿找矿新技术、新方法),《遥感信息机理研究》《高光谱遥感 原理、技术与应用》,《图鉴五洲》等;

《中国典型地物波谱及其特征分析》

主要论文:

多光谱遥感波段选择方法研究

热红外多光谱遥感技术金矿调查应用研究

湿地植被成像光谱遥感研究

Mineral Mapping with Airborne Imaging Spectrometer in China

Study on Spectral Signature and Development of Hyperspectral Remote Sensing in China

Airborne Remote Sensing System of China

Flood Monitoring by Airborne SAR with Integration of Satellite Remotely Sensed Data

Analysis of Airborne MAIS Imaging Spectrometric Data for Mineral Exploration

Study on the Wetland Environment by Airborne Hyperspectral Remote Sensing

Application of Imaging Spectrometer Data for Hydrocarbon Exploration in the Tarim Basin