学院动态:极地遥感团队发布关于东南极埃默里冰架崩解的最新研究成果

中山大学测绘科学与技术学院极地遥感团队和南方海洋实验室极地海洋与气候变化创新团队与北京师范大学全球变化与地球系统科学院科研人员合作,利用卫星遥感和数值模拟定量评估了东南极埃默里冰架在本次崩解周期内三次大型崩解事件对上游冰流系统的动力学响应,结果表明最近和即将发生的崩解事件不会削弱埃默里冰架的稳定性,该成果于近日以封面论文形式发表于高水平期刊《Acta Oceanologica Sinica》(海洋学报-英文版)(图1)。

冰架崩解约占南极物质损耗总量的一半。借助卫星遥感本世纪已经观测到多次大型崩解事件,这些现象引发了公众对气候变化问题的广泛关注。然而作为冰架消涨的自然循环,某些崩解事件只是周期性重现而并非近年来南极升温导致。2019年9月-10月,“哨兵一号”雷达卫星和“京师一号”极地小卫星完整地记录到发生在埃默里冰架前端的一次大型崩解事件,本研究利用冰流数值模式模拟了本次以及未来两次即将发生的崩解事件对该冰架的动力学影响。

图1. 期刊封面,欧空局“哨兵一号”与“京师一号”极地小卫星捕捉到埃默里冰架前端崩解过程(2020年5月第39卷第5期)(本图由《海洋学报》编辑部进行后期美工处理)

冰架崩解是指冰盖与海洋接触的边缘冰区在重力的作用下延裂隙脱离主体的现象。崩解的冰体进入海洋即成为冰山,或为冰山进一步发生次级崩解后的小冰山。冰架崩解约占南极物质损耗总量的一半。本世纪冰川学家借助卫星遥感已经观测到多次大型崩解事件,这些现象也引发了公众对气候变化问题的广泛关注。然而,作为冰架消长的自然循环过程,某些崩解事件只是周期性重现而并非由近年来南极升温所导致。

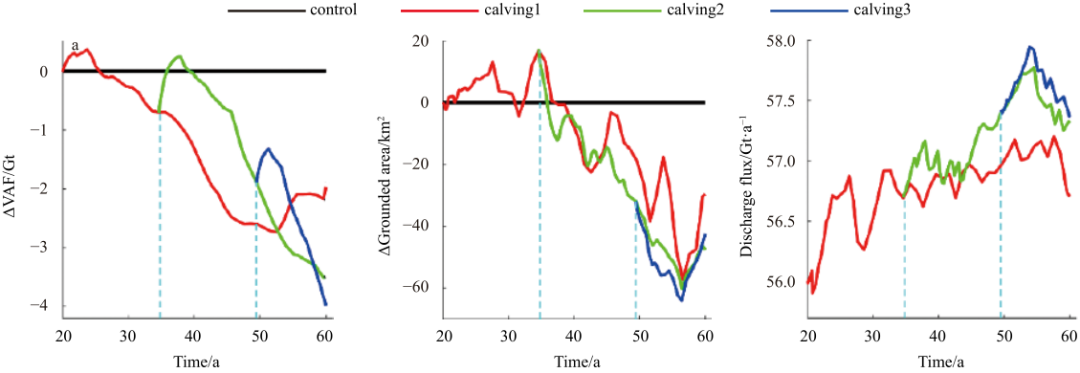

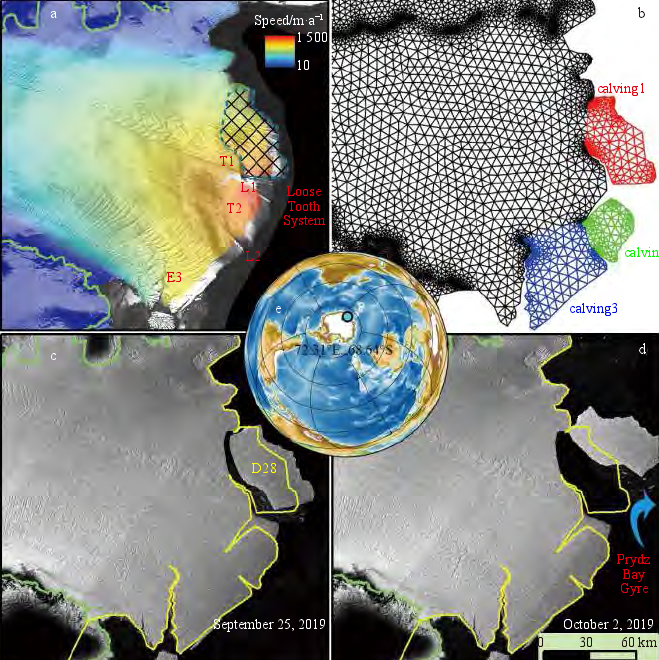

遥感观测表明,埃默里冰架前端发育曾存在有五条大型裂隙,其中共包括两条纵向、两条横向和一条斜向裂隙,它们沿尖端持续向上游延伸,预计造成三次崩解事件(图2)。2019年9月-10月,“哨兵一号”雷达卫星和“京师一号”极地小卫星完整地记录到发生在埃默里冰架前端的其中一次大型崩解事件,同时遥感卫星也记录到D28冰山崩解后随普里兹湾环流向西北方向旋转漂移,研究人员利用Úa有限元冰流模式模拟了本次以及未来两次即将发生的崩解事件对该冰架的动力学影响(图3)。

图2. 利用冰流数值模式中的网格失活操作,模拟三次崩解事件对应的预测演化过程(a)冰架出露体积(b)接地面积(c)接地线通量

图3. 东南极埃默里冰架前端(a)流速及裂缝分布(b)有限元网格,红绿蓝分别对应网格失活的区域(c)D28冰山崩解(d)冰山旋转漂移

在反演试验的基础上,依据前人推测的60年崩解周期,研究人员在冰流模型中设置了四组对照试验,分别对应无崩解的自由漂移和间隔15年的三个崩解情景试验,并选择冰架出露体积(Volume-Above-Flotation, VAF)、接地面积(Grounded Area)、冰流通量(Flux)三个参数估算冰架对三次崩解的响应。结果表明,通过设计合理的网格系统,冰流模型能够捕捉到每次崩解事件释放的物理信号。三次崩解总体响应趋于一致,仅表现出微弱的差异。在一个60年的崩解周期内,三次崩解造成埃默里冰架约40亿吨额外的物质损耗,接地面积退缩60 平方千米,冰流通量每年增加20亿吨。此外三次崩解将会引发前端冰架流动加速70米/年,前端减薄2米。然而上述变化仍然处于最新卫星估算误差内,所以研究人员认为这些崩解事件并不会显著削弱埃默里冰架整体的稳定结构。由于此次研究结果是首次明确观测到埃默里冰架进入新一轮崩解周期,故未来仍需收集更长时间序列的遥感资料用以验证模式结果。